الفصل الرابع

الألوهة بين التنزيه والتشبيه

مفهوم اللاأيقونية

لعل أهم ما توصَّلنا إليه حتى الآن هو أن

الدين عند الإنسان لم ينشأ مع تكوينه فكرة

واضحة عن عالم الآلهة، وإنما مع إحساسه وقناعته

بأن الوجود ينقسم إلى مجالٍ قُدسي غيبي غير

منظور، وآخر دنيوي مُعايَن ومنظور. وهذان

المجالان، على تباينهما، متواشجان وتجمع بينهما

قوة شمولية تصدر عن العالم القُدسي، وتسري في

جميع مظاهر الكون والطبيعة، قوة غُفلة بلا

شخصية، هي أقرب ما تكون إلى الطاقة في منظور

العلوم الحديثة. ولما كان الإنسان في فجر

تاريخه قادرًا على وعي المجردات (على ما أوضحنا

في حينه)، ولكنه لم يكن قادرًا على صياغة

المفاهيم، والتعبير عن نفسه من خلالها؛ فقد لجأ

إلى التعبير عن إحساسه بحضور هذه القوة في

داخله وفي الآفاق، من خلال شارة ترمز إليها

دعوناها شارة القداسة أو شارة الألوهة، وصارت

هذه الشارة مركزًا لطقوسه التي تهدف إلى عقد

صلة مع عالم الغيب. هذا الميل إلى التعبير

بالرمز عن حضور الألوهة ندعوه في البحث الحديث

بالنزعة اللاأيقونية في العبادة

(aniconic)،

في مقابل النزعة الأيقونية

(iconic)

التي تتوسَّل بصور الآلهة من أجل التواصل معها.

وهذان التعبيران مشتقان من الكلمة اليونانية

icon أيقونة،

وهي الصورة التي تمثِّل إلهًا أو كائنًا

قدسيًّا ما، مثل بوذا ويسوع المسيح ومريم

العذراء. وبالتعريف العام، ودون الدخول في

التفاصيل الدقيقة، نستطيع القول بأن

اللاأيقونية هي تنزيه الألوهة عن الشبه البشري

والعزوف بالتالي عن تصويرها، والأيقونية هي

إلباسها لبوسًا بشريًّا وتصويرها.

وكما رأينا في عرضِنا لنشوء شارة الألوهة؛

فإنَّ هذه الشَّارة قد تُستمَد من الوَسَط

الحيواني، مثل رأس الدب أو رأس الثَّور، وهنا

لا يكون هذا الحيوان معبودًا لذاتِه، بل لأنه

يُعبِّر عن حقيقة تعلو عليه. وقد تُستمَد

الشارة من الوَسَط الإنساني دون أن يُقصَد منها

إسباغ الشكل الإنساني على الألوهة، وذلك مثل

الهيئة الأنثوية الممتلئة والمُحوَّرة إلى درجة

تقطع صلتها بعالم الإنسان، وهنا لا تكون هذه

الهيئة إلا فكرة تم تجسيدها في رسالة بصرية.

وقد تُستمد الشارة من الوسط الطبيعي مثل الشجرة

أو جذعها المقطوع، أو من الوسط المادي غير

الحيوي مثل النَّصب الحجري. وقد تتخذ شكلًا

اصطلاحيًّا من صُنع الإنسان مثل الفأس المزدوجة

ذات الحدَّين التي طالعتنا في لُقى تل حلف وفي

جزيرة كريت، وشارة الإلهة الفينيقية تانيت،

التي تتألف من مثلث يعلوه قرص وخط عرضاني يفصل

بينهما. وهذه الشارات ما إن تُنصب في المقام

الديني أو المصلَّى العائلي حتى تفقد كل

روابطها الأرضية، وتغدو مستقبلًا للقوة

الشمولية.

وقد تصل اللاأيقونية درجة من التنزيه تجعلها

تستغني عن شارة الألوهة، وتستبدلها بعرشٍ فارغ،

كما هو الحال في العروش التي وُجدت في بعض

المواقع الفينيقية، وكذلك الأمر في عرش يهوه

الفارغ، الذي كان وفق الرواية التوراتية

يتصدَّر المحراب في هيكل أورشليم، وهو عبارة عن

صندوقٍ في داخله لوحان حجريَّان، وفوق غطائه

كائنان مجنحان يظللان بأجنحتهما عليه، وعند

تلاقي جناحَيهما على الغطاء هناك مجلس مجد

الرب، ولذلك دعيت الخيمة التي كانت تحتوي على

هذا الصندوق في أيام موسى بخيمة المسكن؛ لأن

يهوه كان يسكن فيها.

وبشكلٍ عام يمكن القول إن النزعة اللاأيقونية

كانت سِمة لعبادات العصر السابق على فجر

المدينة في الشرق القديم، لدى المجتمعات التي

لم تتعقَّد بِناها الاجتماعية والاقتصادية،

والتي عاشت في ظل نظامٍ سياسي بسيط، لا أثر فيه

لسلطة سوى سُلطة العادات والأعراف المتوارثة.

أما النزعة الأيقونية فصارت سِمة لعصر المدن

الأولى التي تعقَّدت بِناها، وعاشت في ظل

مركزية سياسية ونظامٍ هَرَمي للسُّلطة انعكس

على تصور الإنسان لعالم الألوهة؛ فبدا لكون

وكأنه محكوم من قِبَل شخصيات إلهية تنتظم في

هرمية أخرى للسلطة على مستوى السماء.

على أن الحد الزمني الفاصل بين النزعتَين ليس

بالدقة التي وصفناها؛ فهنالك ملامح أيقونية

غائمة في عصور ما قبل التاريخ، وملامح لا

أيقونية واضحة في العصور التاريخية؛ لأن تشخيص

الألوهة لم يحصل على مرحلة واحدة وإنما على عدة

مراحل، كان الإله يتناوب خلالها بين الفكرة

وبين الشخصية. وبإمكاننا أن نسُوق عدة أمثلة من

تاريخ الدين على مثل هذا التناوب. فإله

الزرادشتية أهورا مزدا، يوصف في أناشيد نبيِّه

زرادشت بأنه نور أزلي، الأمر الذي يشير إلى

كونه طاقة صافية، عبَّرت عنها الأجيال اللاحقة

من أتباع زرادشت بشعلة النار التي تشير إلى

الحضور الإلهي، والتي تقوم مقام شارة القداسة

في العبادات اللاأيقونية. ومن ناحية أخرى فإن

أهورا مزدا يبدو لنا في السياقات الميثولوجية

إلهًا مشخَّصًا، يسكن في السماء، وتحيط به سبعة

كائنات روحانية، وإلى هناك عرج زرادشت ومَثَل

في حضرة أهورا مزدا، وتلقَّى منه الرسالة التي

يتوجَّب عليه إبلاغها للبشر. ويتجلى تنزيه

زرادشت لإلهه في منعه بناء الهياكل والمعابد

الضخمة والقرابين التي تقدَّم على المذابح؛ لأن

الله موجود في كل مكان، ويمكن التوجُّه إليه في

أي مكان طاهر. كما منع زرادشت صُنع صور

ومنحوتات لأهورا مزدا وبقية الكائنات الروحانية

السماوية. وقد سار الملوك الأخمينيون الأوائل

على خُطى المعلم؛ فكانت الصلوات تقام في

المنازل أو في أماكن مفرزة للعبادة في الهواء

الطلق، محاطة بجدار، وخالية من الصور

والمنحوتات، وفيما بعد أضيفت إليها شعلة النار

التي ينظر المؤمنون من خلالها إلى النور

الأسمى. ولكن الملك أزدشير الثاني

(٤٠١–٣٥٩ق.م.) خرج على هذه التقاليد، وكان أول

من بنى المعابد الضخمة على الطريقة البابلية،

وصنع صورًا للكائنات القدسية. وفيما بعد تمت

التسوية بين الاتجاهَين، وصرنا نرى في نهايات

العصر الأخميني معابد تتصدَّرها الأيقونات،

وأخرى تتصدرها الشعلة المقدسة.

١

وفي الثقافة اليونانية التي عنيت إلى درجة

الهوس بتصوير آلهتها ونحت التماثيل لها في أكمل

صورة بشرية، نلاحظ أن اللاأيقونية لم تكن وقفًا

على عبادات الفترات القديمة في تاريخها، وإنما

استمرت إلى العصر الكلاسيكي في أيام فيدياس

وبراكستيل اللذين يمثِّلان ذروة عصر النهضة

الفنية؛ حيث نجد آثارًا واضحة على عبادات لا

أيقونية تتخذ من الأنصاب الحجرية أو الأشجار

شارة للألوهة.

٢

وفي بلاد الرافدَين كانت صور الآلهة نادرة

جدًّا قبل عصر المملكة البابلية القديمة (مطلع

الألف الثاني ق.م.) ويرى بعض الباحثين أن

الأيقونية هنا قد تطورت عبر ثلاث مراحل، وذلك

من صُنع صورة للملك المُتوفَّى (باعتباره سلفًا

مقدسًا)، إلى صُنع صورة للملك الحي، فإلى صُنع

صورة للإله.

٣ في سياق الألف الثاني قبل الميلاد

لم تطغَ الصورة الإنسانية للألوهة على شارتها

المقدسة إلا بعد صراع بين النزعتَين أدَّى إلى

الغلبة التدريجية للصورة الإلهية.

٤ ومع ذلك فإن الشارة لم تختفِ

تمامًا، وإنما بقيت كامنة خلف الصورة، وتُعبِّر

عن نفسها بطرقٍ شتَّى؛ فأشعة الشمس لازمت

الهيئة الإنسانية لإله الشمس، ونراها في

تمثيلاته الأيقونية تنبعث على شكل خطوطٍ من

جسده، وسنابل القمح لازمت هيئة إلهة الحبوب،

ونراها في تمثيلاتها الأيقونة تنبثق من

كتفَيها، وكذلك الأمر في الثعبانَين اللذين

يتطاولان من كتفَي الإله ننجشزيدا. وعندما رأى

الملك جوديا في حلمه الإله ننجرسو (على ما

يفيدنا نصٌّ سومري)، كان هذا الإله لا يزال

محتفظًا بجناحَي شارته الحيوانية القديمة، وهي

الإمدوجد أو طائر الرعد. وعندما كان الجيش يذهب

إلى القتال لم يكن يحمل معه تمثال الإله، وإنما

شارته التي تُرفع أمام الجنود تعبيرًا عن حضور

الألوهة التي ستقودهم إلى النصر. وفي كثيرٍ من

الأحيان كانت شارة الإله تُطبَع على قاعدة

تمثاله؛ لأن الوجه في التماثيل المبكرة لم يكن

يحمل ملامح واضحة تميز الإله المصوَّر عن غيره

من الآلهة، ولا بد من التعريف به من خلال

الشارة التي يعرفها الناس في مجتمعٍ كانت

الكتابة فيه مقتصرة على النخبة؛ حيث لا فائدة

من نقش اسم الإله على القاعدة. ومن الشارات

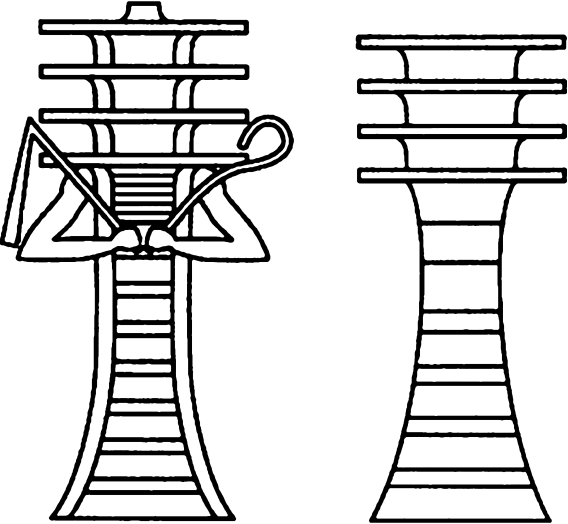

الإلهية المميزة في الفن السومري شارة الإلهة

إنانا ربة الوفرة في الطبيعة، وهي عبارة عن

حزمتَين من القصب تتخذان شكل عمودٍ يلتف رأسه

بشكلٍ حلزوني نحو الداخل. وهذه الشارة مستمَدة

على ما يبدو من عمودَي باب مخزن المئونة (الشكل

رقم

٤-١)، وكانت الهيئة

الوحيدة التي تعبِّر عن حضور الإلهة في الطقوس

قبل عصر الكتابة، وفيما بعد صارت هذه الشارة

تظهر وراء الشكل الإنساني لإنانا وبطولٍ يعادل

طولها، كما هو الحال في فاز أوروك الشهير الذي

يصوِّر مَشاهد من طقس الزواج المقدس بين إنانا

ودوموزي.

على أن الفارق بين شارة الألوهة وتمثال الإله

المشخَّص في عبادات العصور التاريخية كان

فارقًا في النوع لا فارقًا في الجوهر؛ لأن

العابد الذي يجثو أمام تمثال الإله لا يتعبَّد

لتلك الهيئة الحجرية، وإنما يتعبَّد لما ترمز

إليه وتشير. فالتمثال بدوره ليس سوى شارة

إنسانية للألوهة ومسكن لها تحل فيه في

المناسبات الطقسية، وهو لا يتخذ هذه الصفة إلا

بعد مروره بطقسٍ معروفٍ يُدعى في بلاد

الرافدَين بطقس غسل فم الإله، وفي مصر بطقس فتح

فم الإله.

٥ وهذا الطقس ينقله من مجرد قطعة

حجرية في ورشة النحات ضمن الوسط الدنيوي، إلى

نمطٍ آخر من الوجود في الوسط القُدسي. ومن

الجدير بالذكر هنا أن طقس غسل فم الإله في

ثقافة وادي الرافدَين لا يقتصر على التمثال،

وإنما يتعداه إلى شارة الألوهة، على ما نفهم من

نصٍّ طقسي يتعلق بإله القمر سن.

٦ وفي الشكل

٤-٢

أدناه لدينا مجموعة من شارات الآلهة

الرافدَينية المختلفة لاطلاع القارئ.

في مصر القديمة، التي نافست بلاد اليونان في

تصوير آلهتها وتشخيصها في هيئاتٍ مميَّزة

وواضحة، نجد أن النزعة اللاأيقونية، التي ميزت

عصر ما قبل الأسرات الأولى، تُعبِّر عن نفسها

حتى وقت متأخر من التاريخ المصري. فالنَّصب

الحجري الذي كان رمزًا للألوهة الخافية غير

المشخَّصة، انتقل إلى معبد آمون الضخم في مدينة

هيليوبوليس على شكل مسلة حجرية ضخمة قيل إن

أشعة الشمس آمون قد سقطت عليها في أول شروق له

على العالم. وقد اعتُبر هذا النَّصب الحجري

المدعو بن بن بمثابة مسكن لإله الشمس، ونجده

يتصدَّر كل معابد الشمس التي بُنيت في عصر

الأسرة الخامسة. ومع بداية عصر المملكة الجديدة

صارت هذه المسلة تُنصب بشكلٍ مزدوجٍ على مداخل

المعابد، واحدة عن اليمين وأخرى عن اليسار. وقد

اكتسبت هاتان المسلتان رمزية شمسية-قمرية،

وصارتا تجسيدًا لقُوى الجرمَين الأعظمَين،

وبؤرة تستقطب الطاقة الكونية داخل المنطقة

المقدسة. ولعل من أضخم أزواج المسلات هذه

والمدعوَّة بيلون، هو الزوج الذي ينتصب أمام

معبد الأقصر العظيم، والذي لم يبقَ منه إلا

مسلة واحدة، أما الأخرى فقد نُقلت إلى باريس

وهي تتوسط اليوم ساحة الكونكورد، أوسع ساحات

العاصمة الفرنسية.

٧

كما استمرت في الوجود شارات أخرى لألوهة

العصر الحجري عبر التاريخ المصري، أهمها عمود

الدجِد

Djed،

الذي يبدو من هيئته الموضَّحة في الشكل

٤-٣ أنه كان عبارة عن جذع

شجرة مقطوع ومشذَّب، حُفرت على مستديره حزوز

عرضانية. ويبدو أن هذا العمود الخشبي كان

يُنصَب في احتفالات خصوبة زراعية، وتثبَّت عليه

حزم من سنابل القمح، بقيت آثارها في الهيئة

اللاحقة للعمود على شكل خطوط عرضانية في قسمه

العلوي. وفي عصر المملكة القديمة كان هذا

الشعار تجسيدًا للإله بتاح الذي دُعي بالدجد

النبيل، وكان له كهنة يُدعَون بكهنة الدجد في

معبد ممفيس؛ حيث كان يقام احتفال سنوي يُرفَع

فيه العمود بواسطة حبال، ويُنصَب بحضور الملك

ومشاركته. وفيما بعد ارتبط هذا الشعار بالإله

أوزوريس الذي لم يُصوَّر في البداية على هيئة

إنسانية، واعتُبر بمثابة العمود الفقري لذلك

الإله الذي قتله أخوه الشرير سيت، وقطع جسده

إلى أربع عشرة قطعة وزَّعها في أنحاء الدلتا،

وصار الاحتفال برفع عمود الدجد رمزًا لبعث

الإله الميت. وقد خضعت هيئة الدجد لعددٍ من

الإضافات؛ فقد تزوَّد بذراعَين تحملان رموز

الملوكية، أو برأس أوزوريس الذي يُثبَّت على

قمته، وقد يصور أوزوريس وقد رُكِّب على رقبته

عمود الدجد بدل الرأس.

٨

ويبدو التعايش بين التنزيه والتشبيه واضحًا

في أدب التراتيل الدينية في مصر؛ ففي مقابل

تماثيل الإله آمون «أو آمون-رع» التي تملأ

المعابد المصرية، هنالك بعض التراتيل التي بقيت

على وفائها للتنزيه، تعلن صراحة أن شكل آمون

خافٍ حتى على الآلهة، وأن إزميل النحات غير

قادر على تمثيله، على ما يعلن الشاعر في السطور

التالية التي اقتبسناها من ترتيلة طويلة مرفوعة

إلى الإله:

هو الذي ظهر في الأزمان

البدئية،

هو آمون الذي ظهر في الأزمان

البدئية،

طبيعته خفية وغامضة لا يُسبر

غورها.

واحد هو آمون وخافٍ عليهم

جميعًا،

محجوب عن الآلهة ولا يعرفون له

هيئة.

لا يعرف أحد من الآلهة شكله،

وصورته لا ترسمها الكتابة، وما له من

شهود.

طبيعته سرية لا يمكن البوح

بها.

أكثر عظمة من أن يتساءل المرء عن

ماهيته،

أكثر سموًّا من أن تدركه

الأفهام،

إنه الواحد الذي أخفى اسمه

السري،

وفق ما تمليه طبيعته الغامضة.

٩

ونقرأ في ترتيلة

أخرى:

واحد ولا ثاني له، واحد خالق كل

شيء.

أبو البدايات، أزلي، أبدي، دائم،

صمد.

خفي لا يُعرف له شكل، وليس له من

شبيه.

سرٌّ لا تدركه المخلوقات، خفيٌّ على

الناس وعلى الآلهة.

سرٌّ خفيٌّ اسمه، وهو الكثير

الأسماء،

يلد ولم يُولَد، ينجب، ولا ينجبه

أحد.

خالق ولم يخلقه أحد، صنع نفسه

بنفسه.

صانع ما كان، وما هو كائن، والذي

سيكون.

عندما يتصور في قلبه شيئًا يظهر إلى

الوجود،

وما ينجم عن كلمته يبقى أبد الدهور.

١٠

تلقَّت النزعة اللاأيقونية في

الديانة المصرية دفعًا جديدًا باعتلاء الفرعون

أمنحوتب الرابع العرش (١٣٦٩–١٣٥٣ق.م.) وهو فتًى

لا يتجاوز الثانية عشرة من عمره. ويبدو أن

الفرعون الفتى قد مَر بتجربة روحية من نوعٍ خاص

قادته إلى إيمانٍ يتعارض ودين قومه، وإلى

التبشير بعقيدة جديدة تقوم على عبادة إله واحد.

وقد بدأ الفرعون بالإعلان عن معتقده وهو في سن

السادسة عشرة، وبنى أول معبد لإلهه الذي دعاه

آتون في العاصمة طيبة، ولكنه بعد نحو سنتين قرر

الانتقال من طيبة إلى عاصمة جديدة ابتناها

لنفسه في موقعٍ على النيل، يبعد مسافة ١٩٠كم عن

القاهرة جنوبًا، دعاها أخت آتون أي مدينة أفق

آتون، وهو الموقع الذي يُدعى اليوم تل

العمارنة، كما غيَّر اسمه من أمنحوتب إلى

إخن-آتون، أي فرح الإله آتون.

يقوم معتقَد إخناتون على الإيمان بإلهٍ واحد،

هو طاقة صافية، لا شكل لها، ولا شخصية ولا

هيئة، ولكنها تتبدَّى في عالم الظواهر بأشعة

الشمس التي تُعبِّر أفضل تعبير عن الألوهة

المجردة والمنزَّهة عن التمثيل في شكلٍ مادي.

من هنا فقد كانت معابد آتون خلوًّا من التماثيل

والصور، والشارة الوحيدة التي اختارها إخناتون،

من أجل التعبير عن حضور هذه الألوهة، هي الأشعة

المنبعِثة من القرص السماوي لتهَب الحياة

والبركة للبشر وبقية الكائنات الحية (الشكل

٤-٤). وقد شرع إخناتون

بعددٍ من الإجراءات الجذرية الهادفة إلى محو

ذكرى العبادات القديمة من النفوس؛ فأغلق معابد

الآلهة القديمة، وسرَّح كهنتها من الخدمة، ثم

قام بأول حملة شاملة لتحطيم الأيقونات معروفة

لنا تاريخيًّا؛ فحطَّم تماثيل الآلهة المصرية،

ومحا صورها عن الجدران. وقد بلغ به الحماس

حدًّا دفعه إلى فتح مقبرة أبيه أمنحوتب الثالث؛

حيث محا اسم الإله آمون من هناك، وأزال صُوره،

وغيَّر اسم أبيه على منقوشات القبر. على أن هذه

الثورة المبكرة جدًّا في تاريخ الدين لم

يُقدَّر لها النجاح، وقاد تحالف الكهنة والقادة

العسكريين ضد إخناتون إلى إجباره على التنازل

عن العرش، وتُوُفي في معتكفه وهو في سن التاسعة والعشرين.

١١

فيما تبقَّى من هذه الدراسة سوف نركز على

عبادات الساميِّين الغربيين (كنعان، فينيقيا،

الأنباط، النقب وسيناء)، ونبيِّن بالشواهد

النَّصيَّة والأيقونية أن النزعة اللاأيقونية

هي التي ميَّزت هذه العبادات، ثم ننتقل إلى

جزيرة العرب بحثًا عن أصل الحجر الأسود في

الكعبة المشرفة.