تجليات العبادة اللاأيقونية في المواقع الكنعانية

-

إيبلا: مع ظهور مدينة إيبلا يبدأ

العصر المديني في سورية، وقد بدأ

استيطان الموقع في سياق النصف

الثاني من الألف الرابع قبل

الميلاد، إلا أننا لا نستطيع

التحدث عن مدينة حقيقية إلا ابتداء

من عصر الأسرات الأولى في بلاد

الرافدَين، أي نحو عام ٢٩٠٠ق.م.

وقد بلغت المدينة أوج ازدهارها في

عصر الأرشيف الملكي الذي يعود إلى

الفترة ما بين ٢٤٠٠ق.م. و٢٣٠٠ق.م.

والتي انتهت بدمارٍ للمدينة على يد

أحد أفراد الأسرة الصارغونية في

أكاد. ولكن إيبلا استردَّت

عافيتها، وشهدت ازدهارًا جديدًا

خلال الفترة ما بين ٢٠٠٠ق.م.

و١٦٠٠ق.م. (مرديخ ٣)، وهي الفترة

التي تميزت بنهضة عمرانية لا سيما

في مجال المعابد التي استطاع

المنقِّبون تمييز ثلاثة منها على

الأقل.

على الرغم من أن بعض صور الآلهة قد وُجدَت محفورة على جدران الأجران الطقسية في بعض هذه المعابد؛ فإن المحراب كان خاليًا من تمثالٍ مجسمٍ لإله المعبد، وأغلب الظن أن نَصبًا حجريًّا كان يقوم مقامه. ودليلنا على ذلك يأتي من المعبد D الذي قدَّمنا وصفًا في موضع سابق من هذه الدراسة باعتباره النموذج الرائد للمعبد السوري التناظري. فقد عثر المنقبون في المحراب وأمام الفجوة الطولانية في الحائط الجبهي على نَصبين حجريَّين، أحدهما كان واقفًا في موضعه الأصلي عند اكتشافه، والآخر مستندًا إلى الجدار الأيمن، وهما منحوتان على شكل لوحَين (أو بتيل)، الأول طوله ١٫٢٠م وعرضه ٠٫٤٢م وسماكته ٠٫٣٠م، والثاني ١٫٠٣م × ٠٫٤٥ × ٠٫٢٣. وأمامهما مباشرة بلاطة حجرية سميكة، فيها تجويفان كانت تُستخدَم كمذبحٍ للقرابين الحيوانية. ويعتقد بعض الباحثين بأن هذا المعبد مكرَّس للإله داجان الذي كان على ما يبدو رئيس البانتيون الإيبلائي. ولكن وجود نَصبَين حجريَّين في المحراب، أحدهما أطول وأضيق، والثاني أقصر وأعرض، يدل في رأيي على وجود ألوهتَين معبودتَين هنا ألوهة مذكرة وأُلوهة مؤنثة، وذلك لما لطول النَّصب وعرضه من دلالة على جنس المعبود على ما سنرى لاحقًا. وفيما يتعلق بالتماثيل المجسَّمة الكاملة، فلم يُعثَر منها في إيبلا إلا على اثنين فقط؛ الأول يخص أحد ملوك إيبلا المدعو أبيت ليم لم يبقَ منه سوى الجذع فقط، والثاني يمثِّل رجلًا جالسًا على كرسي ليس له مسند أو مراكي ذراعين، ربما كان أحد أعيان المدينة، وهو مفقود الرأس، وقد عُثر على هذَين التمثالَين بين ردميات مبانٍ مهدَّمة تعود إلى عصور مختلفة، الأمر الذي يمنعنا من معرفة مكانهما الأصلي.١

-

ماري: كانت ماري الحاضرة المهمة

الثانية بعد إيبلا في بلاد الشام،

وقد نشأت الحاضرتان في وقتٍ

متزامنٍ تقريبًا خلال النصف الأول

من الألف الثالث قبل الميلاد،

ولعبتا الدور الأهم في تاريخ

الممالك الكنعانية القديمة. وقد

اكتشفت المدينة في أواسط ثلاثينيات

القرن العشرين تحت تل الحريري على

الفرات الأوسط غير بعيدٍ عن مدينة

دير الزور الحالية. ومن أبرز

المعالم التي أُزيحت عنها التربة

في الموقع القصر الملكي الشهير في

العالم القديم. بُني هذا القصر في

أواخر الألف الثالث فوق قصرٍ قديمٍ

يرجع إلى ما قبل العصر الصارغوني،

ثم تتالت عليه الإصلاحات والإضافات

إلى أن صار أعجوبة ذلك العصر في

عهد الملك زمري ليم نحو عام

١٨٠٠ق.م.

تم الكشف في ماري عن عدة معابد، أهمها معبد الإله داجان ومعبد الإله شمش ومعبد الإلهة عشتار ومعبد الإلهة نيني زازا. وعلى الرغم من ظهور بعض صور الآلهة في الرسوم الجدارية للقصر الملكي، ومن وجود تمثال مجسَّم لإلهة ثانوية بطول ١٫٥م على حوض مائي في الباحة ١٠٦ تمسك بيدها جَرة فخارية مائلة نحو الأمام، كان الماء يتدفق منها في قناة محفورة في داخل التمثال، دُعيَت بربة الينبوع،٢ إلا أن معابد ماري كانت خُلوًّا من التماثيل المجسَّمة للآلهة. أما التماثيل التي وُجدَت فيها فكانت تماثيل للملوك قدَّموها للمعبد كهدايا نَذرية. فقد وُجد في معبد عشتار تمثالٌ للملك لمجي ماري، وفي معبد نيني زازا تمثالٌ للملك إيكو-شاركان، وتمثال في وضعية الجلوس لمغنية المعبد المَدعوَّة أورنينا، كما عُثر، بين الأنقاض، على تمثال يسمع هدد ابن الملك شمسي هدد، يبدو أنه كان هدية نَذرية لأحد المعابد.٣وفي مسألة غياب التماثيل في معابد ماري، يقول أندريه بارو رئيس البعثة الفرنسية التي نقَّبت في الموقع منذ ثلاثينيات القرن العشرين، إن التنقيبات لم تعثر في المعابد المكتشَفة على تشخيصٍ للأرباب بتماثيل كاملة مجسَّمة. ويبدو أن المنصَّات الحجرية التي وُجدَت أحيانًا في حرم المعبد كانت مقرًّا للحضور الإلهي غير المنظور أثناء تأدية الشعائر. ولو أن مثل هذه التماثيل كانت منصوبة في الماضي لوجدنا بعضَ قِطعها المحطَّمة، ولكننا لم نعثر ولا حتى على قطعة واحدة يمكن أن تكون جزءًا من تمثالٍ كامل. ويبدو أنه قد جرى التعبير عن الحضور الإلهي أيضًا من خلال نَصب حجري مقدس، كما هو الحال في معبد نيني زازا؛ حيث وجدنا في باحة المعبد حجرًا بازلتيًّا منحوتًا على هيئة مخروط، ارتفاعه ١٫٥٠م في مكانه الأصلي، وهذا الحجر لا يمكن أن يكون إلا نَصبًا مقدسًا ذا وظيفة شعائرية، ومما يدعم هذا التفسير وجود ممشى دائري مفروش بالقار يحيط بالنَّصب على مدار الفناء، كان يُستخدَم من أجل الطواف الشعائري حول النَّصب، وهو ممارسة شائعة في العبادات الكنعانية. كما عثرنا في باحة معبد داجان على قواعد حجرية حُفرت في وسطها فجوات تعشيق مخصَّصة لتثبيت الأنصاب الحجرية على القاعدة، وقد وُجدت بقايا بعض هذه الأنصاب في الموقع على شكل قطعٍ من كتلة حجر بازلتي منحوت ومصقول.٤

-

أوغاريت: في مطلع الألف الثاني قبل

الميلاد لم تكن أوغاريت أكثر من

إمارة متواضعة. وقد سمع أمير

أوغاريت الأخبار التي كان الناس

يتناقلونها عن عظمة وجمال قصر

الملك زمري ليم في ماري؛ فبعث

برسالة إلى حمورابي ملك حلب (عاصمة

مملكة يمحاض) يرجو منه التوسُّط

لدى زمري ليم لكي يسمح لابنه وولي

عهده بزيارة ماري ورؤية قصرها

الملكي؛ فكتب حمورابي بدوره إلى

زمري ليم رسالة بهذا الشأن وُجدَت

ضمن الأرشيف الملكي في ماري. ولكن

أوغاريت ما لبثت طويلًا حتى

تحوَّلت إلى عاصمة لمملكة قوية

وغنية في الشمال السوري، وصلت أوج

ازدهارها خلال القرنَين الخامس عشر

والرابع عشر قبل الميلاد. وقد بنى

ملوكها قصرًا قام على مساحة

تُقدَّر بنحو

٦٥٠٠م٢

احتوى على مائة غرفة، وشيَّدوا

أربعة معابد، كان أهمها وأكبرها

معبدًا للإله بعل وآخر للإله

داجان.

لم يعثر المنقِّبون على تماثيل مجسَّمة في معابد أوغاريت، ولكن بعض التماثيل الصغيرة، أو التُّميثيلات كما ينبغي أن ندعوها، وُجدَت خارج المعابد، وهي من الصغر بحيث لا يزيد ارتفاع أكبرها عن ٢٥سم. منها تُمَيثيل للإله إيل في وضعية الوقوف، ارتفاعه ١٣٫٨سم، مصنوع من البرونز وعليه آثار طلاء ذهبي، وآخر في وضعية الجلوس، ارتفاعه ٢٥سم، مصنوع من الحجر الكلسي. وقد تم التعرُّف على شخصية الإله في هذَين العملَين من تُمَيثيل ثالث عُثر عليه في منطقة الشيخ سعد، عليه نقش يشير إلى هُوية الإله المُصوَّر. كما عُثر على تُمَيثيلين للإله بعل في هيئة المحارب مصنوعين من البرونز في قالب واحد، طول كلٍّ منهما ١٢سم، وعليهما بقايا طلاء ذهبي. ولدينا لُقًى أخرى شبيهة لا نجد داعيًا لاستعراضها جميعًا.٥ وفي الحقيقة فإنه من المُستبعَد أن يكون تُميثيل طوله ١٢سم فقط قد صُنع لأغراضٍ طَقسية في المعبد؛ لأن حجمه الذي يعادل قبضة اليد لا يجعله مرئيًّا في رَدهات المعبد الكبير، ناهيك عن عدم إثارته لحس الرهبة والجلال المحيط بالألوهة. وإذا كان هنالك من سياقاتٍ طَقسية أخرى استُخدمَت فيها هذه الأيقونات؛ فإننا لا نستطيع معرفة طبيعتها في الوضع الراهن لمعلوماتنا.وبالمقابل؛ فقد تم العثور على ١٩ نَصبًا حجريًّا خارج المعابد أو قربها، متفاوتة الأحجام والأشكال، يبلغ طول بعضها قرابة المتر. وهي على ثلاثة أنواع، الأول من نوع الماصيبة الخالي من النقوش والرسوم، والثاني نُقشَت عليه كتابة تشير إلى الإله الذي كُرِّس له النَّصب، والثالث نُقشَت عليه صورٌ إلهية بأسلوب النحت البارز، أو عناصر تشكيلية ذات طبيعة رمزية.٦

ويبدو أن الأنصاب التي تجمع بين الحجر المقدس والصورة الإلهية، والتي يمكن أن نُطلِق عليها اسم الأنصاب الأيقونية، كانت نوعًا من التسوية بين النزعة اللاأيقونية التي ميَّزت العبادات السامية، وبين النزعة الأيقونية الوافدة إليها من الخارج. ولعل أولى الصور الإلهية قد نُحتَت على هذه الأنصاب لكي يجري تقبُّلها من قِبَل الناس.

-

قَطْنة: كانت قطنة واحدة من أهم

الممالك الكنعانية القديمة خلال

العصر الآموري. وقد تم الكشف عن

آثارها الأولى في تل المشرفة

الواقع على مسافة ٢٠كم إلى الشرق

من مدينة حمص، على يد المنقِّب

الفرنسي Du Mesnil

du Buisson بين

عامَي ١٩٢٤م و١٩٢٩م. ثم توقفت

التنقيبات بعد ذلك تقريبًا حتى عام

١٩٩٩م، عندما باشرت التنقيب بعثةٌ

ألمانية إيطالية سورية مشتركة. بدأ

الاستيطان في موقع قطنة في أواسط

الألف الثالث قبل الميلاد، عندما

نشأت بلدة صغيرة أخذت بالازدهار

السريع في مطلع الألف الثاني،

وتحوَّلت في أواسطه إلى عاصمة

إقليمية مهمة، لعبت دورًا مميزًا

على المسرح السياسي للمنطقة، إلى

أن أفل نجمها عام ١٣٨٠ق.م. بعد

الدمار الذي ألحقه بها الملك الحثي

شوبيليوليماس.

لم تكشف الحملة الفرنسية في تنقيباتها المبكرة عن الكثير من آثار قطنة بسبب وجود قرية المشرفة فوق الموقع القديم، ولكنَّ ما كشفت عنه زوَّدنا بمعلوماتٍ أولية مهمة عن الحياة الدينية في قطنة؛ فقد أزيحت الأتربة عن أجزاءٍ من معبد نن إيجال؛ حيث عثر المنقِّبون على خزانة لحفظ الأثاث الطَّقسي خلف حائط الحرم الداخلي للمعبد، فيها حجر مقدس من نوع المسلة، يقوم على قاعدة مسطَّحة بارتفاع ٥٥سم، وقد افترض المنقِّب أن المسلة قد أزيحت من مكانها في صدر الحرم ليحل محلها تمثال مجسَّم للألوهة، ولكن مثل هذا التمثال المفترَض لم يوجد. كما كشفت التنقيبات عن مقامٍ ديني مكشوف (مرتفعة) محاط بجدارٍ واطئ يحصر مساحة مربعة تقريبًا أبعادها ٩٫٥٠م × ٨٫٢٥م. وقد احتوى هذا المقام على حرمَين؛ الأول دعاه المنقِّب حرم العشيرة (الشجرة المقدسة) نظرًا لوجود بقايا جذع شجرة مغروس في داخلها، والثاني دعاه حرم الماصيبوت Masseboth أو الأنصاب الحجرية، نظرًا لوجود آثار تدل على أن أحجارًا مقدسة كانت منصوبة في المكان.٧لم تغيِّر الاكتشافات الجديدة هذه الانطباعات المبكرة، التي تحصَّلت لدينا عن طبيعة العبادات في قطنة، ولكنها أطلعتنا على جوانب جديدة منها، لا سيما تلك المتعلقة بعبادة وتقديس الأسلاف المتجذِّرة في الدين السوري. فقد تم العثور على تماثيل للأسلاف مدفونة في العديد من المقابر، كما عُثر في المقبرة المَلَكية على قاعة احتوت على تمثالَين بالحجم الطبيعي تقريبًا في وضعية الجلوس يشفَّان عن حِرفية عالية في فن النحت. وفي هذه القاعة كانت تُقام طقوس التواصُل مع أرواح الأسلاف التي تعود إلى المقبرة، وتحل في تلك التماثيل.٨ كما برع النحاتون في صنع تماثيل صغيرة لآلهة قطنة على غرار التُّمَيثيلات التي وجدناها في أوغاريت. وهذه التُّميثيلات، على ما تقول Ellen Rehm الباحثة في ديانة قطنة، ليست من النوع الذي يُنصَب في المعابد، فهذا النوع مفقود تمامًا من معابد المدينة. وهي تعزو ذلك إلى أن تماثيل المعابد كانت تُصنَع من مواد ثمينة، وبالتالي فإنها عُرضة للسرقة إذا ما تهدَّم المعبد وهُجر.٩ ولكن التفسير الذي يوصلنا إليه كل ما أسلفنا من مقدمات، هو أن تماثيل معابد قطنة لم تُوجَد لأنها لم تُنصَب هناك في يوم من الأيام.

-

إيمار: تقع إيمار القديمة على

المنحنى الكبير لنهر الفرات، في

موقع قرية مسكنة التي غُمرَت بمياه

سد الطبقة. وقد بلغت المدينة أوج

ازدهارها خلال العصر السوري الوسيط

(١٦٠٠–١٢٠٠ق.م.) عندما تحوَّلت إلى

مرفأ تجاري هام يستقبل القوافل

البرية المحمَّلة بالبضائع من

أوغاريت ومن حلب، حيث تفرغ حمولتها

التي يُعاد شحنها عن طريق السفن

النهرية إلى ماري ووادي الرافدَين

الجنوبي. كما كانت تستقبل المراكب

التجارية الصاعدة من الجنوب في

عملية تبادل دائبة.

لقد كانت التنقيبات في إيمار من النوع السريع الذي جرى في مواقع سد الطبقة الأخرى قبل أن تغمرها المياه، ومع ذلك فقد أمدتنا تلك التنقيبات بثروة من المعلومات الأركيولوجية والوثائق الكتابية المدوَّنة باللغة الأكادية. فقد تم التعرُّف على ثلاثة معابد عرفنا من الرُّقم التي اكتشفت في اثنين منها أن أحدهما مكرَّس لإله العاصفة هدد أو تيشوب، والآخر مكرس للإلهة هيبات المعادِلة لعشتار. كما أمدَّتنا الوثائق الكتابية بمعلوماتٍ قيِّمة عن الديانة السورية في الألف الثاني قبل الميلاد، لا سيما فيما يتعلق بالجانب الطَّقسي منها.

إن معلوماتنا عن عبادة الأنصاب الحجرية في إيمار تأتي بشكلٍ رئيسي من النصوص الطَّقسية التي تصف الاحتفالات الدينية والشعائر التي تتخللها، ومنها نعرف عن وجود أنصاب حجرية (أو سيكانو/سيكانوم بلغة إيمار) لعددٍ من الآلهة الرئيسية، بينها هيبات وننورتا، وعن الدور البارز الذي تلعبه هذه الأنصاب في الطقوس الدينية، وكيف كانت تُمسَح بالزيت، ويُسكَب عليها دم القرابين، وتُحمَل في مواكب دينية تجوب المدينة ويشارك بها جميع السكان. ولدينا بالمقابل مقاطع متفرقة من بعض النصوص الطَّقسية، يمكن أن تَفهم منها أن صورًا للآلهة كانت تُستخدَم في سياقاتٍ طَقسية معينة، على أن خُلو المعابد المكتشَفة من التماثيل الكاملة المجسَّمة، يرجح بقوة الطابع اللاأيقوني للعبادة في إيمار.١٠

(١) فينيقيا

-

جبيل/بيبلوس: تقع مدينة جبيل (أو بيبلوس

في المصادر الكلاسيكية) على الساحل

السوري بين مدينتَي بيروت وطرابلس،

وكانت مركزًا نشِطًا للتبادل

التجاري مع مصر منذ مطلع الألف

الثالث قبل الميلاد، تُصدِّر إليها

خشب الأرز وعددًا آخر من المنتجات

المحلية. وما زالت المدينة تحتفظ

حتى الآن باسمها الكنعاني القديم،

الذي ورد في السجلات المصرية من

عصر السلالتين الرابعة والخامسة

(٢٣٤٥–٢٦٨٢ق.م.) بصيغة جيبال، وورد

فيما بعد في السجلات الرافدَينية

بصيغة جوبال. وتشهد بعض النقوش

الهيروغليفية المصرية التي

اكتُشفَت في الموقع، والتي يرِد

فيها اسم الفرعون نيبقا من الأسرة

الثانية على قِدَم العلاقة بين هذا

الموقع الكنعاني الرائد ومصر.١١ وعندما تأسست

الإمبراطورية البحرية الفينيقية في

مطلع عصر الحديد كانت جبيل واحدة

من حواضرها الرئيسية، إلى جانب

أرواد وصيدون وصور.

وكما هو الحال في أوغاريت؛ فقد كشفت التنقيبات الأثرية في جبيل عن عددٍ من التُّمَيثيلات الصغيرة لآلهة المدينة، ولكن معبدها الكبير المكرس للإله رشف المعروف لدينا من الميثولوجيا الأوغاريتية، والذي بُني في أواخر الألف الثالث قبل الميلاد لم يكن يحتوي إلا على أنصاب حجرية من نوع المسلة. فقد عُثر في فنائه الخارجي على أكثر من ثلاثين نَصبًا كانت لا تزال في وضعية الوقوف لدى اكتشافها، بعضها لا يزيد طوله عن اﻟ ٣٠سم وبعضها الآخر يتجاوز طوله المتر، وأغلبها مزوَّد بقاعدة حجرية قد تبرز نحو الأمام فيما يشبه المذبح. كما عُثر في داخل المعبد على ثلاثة أنصابٍ في القاعة الداخلية للمعبد، وعلى نَصب رابع في القاعة الوسطى. وقد قاد وجود هذا العدد الكبير من الأنصاب في معبد بيبلوس بعض الباحثين إلى الاعتقاد بأنها نُصب جنائزية تذكارية لأسلاف الأسر الحاكمة في المدينة. ولكنني أرجِّح أن تكون الأنصاب المقامة في فناء المعبد مكرسة لعددٍ من آلهة المجمع الكنعاني التي نفهم من نصوص أوغاريت أن عددها سبعون، أما الأنصاب الأربعة الداخلية فمكرسة للآلهة الرئيسية فيه، وأكبر هذه الأنصاب على رأي المنقِّب الفرنسي موريس دوناند يرمز إلى الإله رشف.١٢وقد كشفت التنقيبات في جبيل عن مقامٍ ديني في الهواء الطلق من نوع المرتفعات، فيه ثمانية أنصاب على شكل بلاطة أو بيتيل. الأمر الذي يدل على وجود تقليدَين لنحت الأحجار المقدسة في المدينة، واحد متأثر بنمط المسلة المصرية وآخر ساميٌّ محلي.١٣كما وصلتنا عملة معدنية مسكوكة في عهد الإمبراطور الروماني ماكرينوس (مطلع القرن الثالث الميلادي) عليها صورة للمنطقة المقدسة في المدينة، والتي تبدو مؤلَّفة من قسمَين؛ في القسم الأول نجد مقامًا دينيًّا من نوع المرتفعة يُصعَد إليه بدرجٍ، ويحيط به جدار مُعمَّد، وفي صدر المكان ينتصب حجر مقدس مخروطي الشكل. أما في القسم الثاني فنجد واجهة معبد يُصعد إليه بدرج (الشكل ٢-١).١٤

شكل ٢-١

شكل ٢-١ -

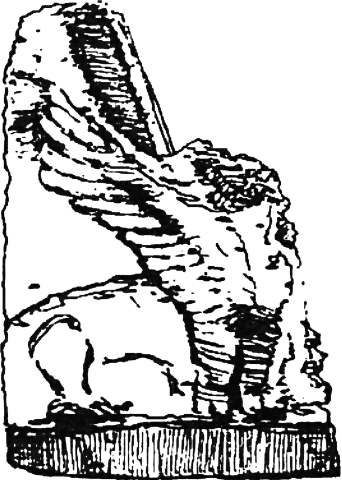

صيدون: ومن مدينة صيدون جاءتنا من

المنطقة المقدسة مجموعة من العروش

أصغر من الحجم الطبيعي، تحملها

كائناتٌ مجنَّحة (الشكل ٢-٢)١٥ ندعوها في دراسة الفن

الأيقوني بالكروبيم، ومفردها كروب

(سفينكس، أبو الهول)، وهذه

الكائنات غالبًا ما تكون بجسمٍ

حيواني (أسد، ثور، أو مزيج

بينهما). وقد ورد ذِكرها في كتاب

التوراة باعتبارها طبقةً من

الملائكة مُوكَّلة بحراسة الطريق

إلى شجرة الحياة في جنة عدن

(التكوين، ٣: ٢٤)، ومن وظائفها

أيضًا حمل عرش الإله يهوه (صموئيل

الأول، ٤: ٤؛ والملوك الثاني، ١٩:

١٥)، وكان اثنان منها يظلِّلان

بأجنحتهما على تابوت العهد فوق عرش

يهوه الفارغ في قدس أقداس هيكل

أورشليم، (أخبار الأيام الأول، ٢٨:

١٨). وقد يركب يهوه على أحدها

عندما ينزل إلى الأرض: «ركب على

كروب وطار. وهفَّ على أجنحة الريح»

(المزامير ١٨: ١٠).

ويبدو أن هذه العروش كانت عبارة عن تقدمات نَذرية من المؤمنين، وعلى الرغم من أنها كانت خالية من شخصية تجلس عليها، فإن بعضَها احتوى على تجويف في منطقة المقعد، ربما كانت وظيفته تثبيت حجر مقدس فُقد مع الزمن. يؤيد هذا التفسير أن أحد العروش احتوى على حجر كروي مثبَّت على القاعدة (الشكل ٢-٣). ونحن هنا أمام نوعين من اللاأيقونية؛ أيقونية فراغية تعبِّر عن حضور الألوهة المحجوبة على العرش الفارغ، كما هو الحال مع تابوت العهد لعرش يهوه الفارغ، الذي تظلِّله أجنحة الكروبيم، وأخرى مادية تعبِّر عن حضور الألوهة من خلال رمزها المرئي.

شكل ٢-٢

شكل ٢-٢ شكل ٢-٣

شكل ٢-٣ -

صور: وصلنا من صور قطع عملة

معدنية نُقِش عليها مشهد يظهر فيه

نَصبان حجريَّان محدَّبا القمة (من

نوع البيتئيل)، يقفان على مصطبة

قليلة الارتفاع، وإلى جانبهما شجرة

«عشيرة» (الشكل ٢-٤). وربما كان

هذان النَّصبان هما اللذين رآهما

المؤرخ اليوناني هيرودوتس في معبد

الإله ملقارت عندما زار صور، وقال

إن أحدهما مصنوع من ذهب، والآخر من زمرد.١٦ وبصرف النظر عن مدى

صدق هيرودوتس فيما يتعلق بالمادة

التي صُنِع منها هذان النَّصبان

(وهو الذي عوَّدنا على إعمال

الخيال فيما يورِد من معلومات)؛

فإن الشيء المؤكد هنا من وصفه هو

أن الأنصاب كانت بؤرة الطقوس في

معبد المدينة. ويبدو أن النبي

حزقيال قد أشار إلى هذَين

النَّصبين في التوراة عندما تنبَّأ

بدمار المدينة على يد ملك بابل:

«بحوافر خيله يدوس كل شوارعك، يقتل

شعبك بالسيف؛ فتسقط إلى الأرض

أنصاب عزك» (حزقيال، ٢٦:

١١).

شكل ٢-٤ولدينا شاهد نَصي على عبادة الأنصاب في صور جاءنا من فيلو الجبيلي الذي عاش في القرن الأول الميلادي، ووضع مؤلَّفًا عن ديانة الفينيقيين، بقيت منه شذراتٌ، يتحدث فيها عن نظرية التكوين الفينيقية، التي يستهلها بالبدايات الحضارية عندما قام الأَخوان هيبوسورانيوس وأوسوس اللذان أسَّسا مدينة صور بتقديم أهم الاختراعات التي نقلت البشر من طور الهمجية إلى طور الحضارة. وفي مجال الطقوس فقد قاما بصُنع نَصبَين مقدسَين، واحد للريح والآخر للنار، وعبداهما وسكبا عليهما دم القرابين. وبعد موت الأخوين قدَّسهما الناس، وتابعوا عبادة الأنصاب في طقوسٍ سنوية. ثم جاء أولاد هؤلاء وأحفادهم وتابعوا مسيرة التحضير، من خلال ما قدَّموه من ابتكاراتٍ واختراعاتٍ جديدة، وقد تم تقديس هؤلاء أيضًا؛ وبذلك وُلِد مجمع الآلهة الفينيقي.١٧

شكل ٢-٤ولدينا شاهد نَصي على عبادة الأنصاب في صور جاءنا من فيلو الجبيلي الذي عاش في القرن الأول الميلادي، ووضع مؤلَّفًا عن ديانة الفينيقيين، بقيت منه شذراتٌ، يتحدث فيها عن نظرية التكوين الفينيقية، التي يستهلها بالبدايات الحضارية عندما قام الأَخوان هيبوسورانيوس وأوسوس اللذان أسَّسا مدينة صور بتقديم أهم الاختراعات التي نقلت البشر من طور الهمجية إلى طور الحضارة. وفي مجال الطقوس فقد قاما بصُنع نَصبَين مقدسَين، واحد للريح والآخر للنار، وعبداهما وسكبا عليهما دم القرابين. وبعد موت الأخوين قدَّسهما الناس، وتابعوا عبادة الأنصاب في طقوسٍ سنوية. ثم جاء أولاد هؤلاء وأحفادهم وتابعوا مسيرة التحضير، من خلال ما قدَّموه من ابتكاراتٍ واختراعاتٍ جديدة، وقد تم تقديس هؤلاء أيضًا؛ وبذلك وُلِد مجمع الآلهة الفينيقي.١٧ -

جبل الكرمل: يقع جبل الكرمل المطل على

خليج عكا عند الحد الجنوبي للثقافة

الفينيقية، وقد نشأت فيه منذ القدم

عبادة لإله كنعاني ذات طابع صوفي

سِرَّاني، وصلتنا أخبارها من

المصادر الكلاسيكية، ولذلك فقد

وصفه هيرودوتس بأنه أكثر الجبال

قداسة. وتروي سيرة حياة الفيلسوف

اليوناني فيثاغورث أنه في زيارته

لحواضر الشرق القديم أقام مدة في

هذا الجبل، قبل أن ينتقل إلى مصر

وبلاد الرافدَين. ولدينا في كتاب

التوراة إشارة واضحة إلى قداسة

الجبل في قصة المباهلة التي جرت

بين النبي إيليا وأنبياء البعل

الذين كانت الملكة إيزابيل ترعاهم

في إسرائيل؛ فقد اختار إيليا جبل

الكرمل لإجراء هذه المباهلة التي

انتهت بهزيمة أنبياء البعل.

ويروي المؤرخ اليوناني تاكيتوس عن زيارته للمنطقة المقدسة هناك، ويقول إنها كانت مقامًا مكشوفًا لا يحتوي على تمثال أو نَصب حجري، بل على مذبحٍ فقط. ونحن هنا أمام أكثر أشكال اللاأيقونية الكنعانية صفاءً، والتي استغنت حتى عن الرمز المرئي للإله. ويقول تاكيتوس أيضًا إن الإمبراطور فيسبازيان الذي حكم من عام ٦٩م، إلى عام ٧٩م قد زار الكرمل، وقام باستخارة نبوءة إله الجبل. وكان الرومان في ذلك الوقت قد طابقوا بين إله الجبل الكنعاني والإله زيوس/جوبيتر.١٨

(١-١) مناطق التوسُّع الفينيقي

كانت قرطاجة دُرة عالم التوسُّع الفينيقي في البحر المتوسط، وكانت في بداية عهدها محطة في الشمال الأفريقي على طريق عودة السفن الآتية من إسبانيا، ثم تحوَّلت إلى مدينة عظيمة وإمبراطورية كبرى ثرية. وتقول المصادر الرومانية إنها تأسَّست نحو عام ٨٠٠ ق.م. على يد الأميرة ديدو (أو اليسار) أخت ملك صور التي هربت مع مجموعة من أتباعها إثر خلاف داخل الأسرة الحاكمة.

-

إميسا/حمص: في القرن الثالث قبل

الميلاد، استقرت في مدينة حمص

الواقعة في الوسط السوري قبيلة

عربية أسَّست لأسرة مَلكية فيها،

جلبت معها عبادة إله شمسي يُدعى

إيل جابال، أي إله الجبل، وباللفظ

الروماني إيلا جابال. وقد حكمت هذه

الأسرة وَفق نظام سياسي ديني

يوحِّد بين شخصية الملك وشخصية

الكاهن الأعلى، وشيَّد ملوكها لإله

الشمس معبدًا اشتهر في بلاد الشام،

وكان الحجاج يقصدونه لتقديم فروض

الاحترام لذلك الإله. وقد وصف

المؤرخ السوري هيروديان، الذي وضع

كتابًا عن تاريخ الإمبراطورية

الرومانية في مطلع القرن الثالث

الميلادي، ذلك المعبد بقوله: «في

ذلك المعبد لم يكن هنالك تمثال

للإله على طريقة اليونان والرومان،

وإنما حجر ضخم أسود على هيئة مخروط

عريض من الأسفل مُستدق القمة، وهم

يقولون إنه هبط من سماء زيوس.»٢٢ ويؤيد هذا الوصف قطعة

عملة مسكوكة من حمص عليها مشهد

يمثِّل واجهة المعبد والحجر الأسود

المنصوب في الداخل في قاعة قدس

الأقداس (الشكل ٢-٧).

شكل ٢-٧وتضيف المصادر الرومانية الأخرى على وصف هيروديان فتقول بوجود معبدَين في المدينة؛ واحد في داخلها يرجح الباحثون أنه مدفون تحت الجامع النوري الكبير في حمص الحالية، الذي بناه المسلمون في موقع كنيسة المدينة، ثم وسَّعه وجدَّده نور الدين زنكي إبان عصر الحروب الصليبية، ومعبد آخر خارج المدينة، ربما كان على المرتفع الواقع خارج الأسوار والمعروف اليوم باسم القلعة. وفي عيد الربيع السنوي كانت تُقام طقوس مشهورة يقودها الكاهن الأكبر الذي يسير أمام عربة تنقل الحجر الأسود من المقر الشتوي للإله في المعبد الداخلي إلى مقره الصيفي في المعبد الخارجي. وعندما ارتقى عرش روما الإمبراطور الثالث في الأسرة السورية المَدعو باسيان، وكان حينها الملك الكاهن في حمص، قام بنقل الحجر الأسود إلى العاصمة، وبنى له معبدَين أيضًا، واحدًا داخل الأسوار وآخر خارجها، وكان يقود في عيد الربيع طقوسًا مشابِهة لطقوس حمص. وقد عُرف هذا الإمبراطور في التاريخ الروماني باسم إلهه فدُعي إيلا جابال، وبعد وفاته غيلةً عام ٢٢٢م أُبطلت عبادة إله الشمس الحمصي في روما، وأُعيد الحجر إلى موطنه.٢٣

شكل ٢-٧وتضيف المصادر الرومانية الأخرى على وصف هيروديان فتقول بوجود معبدَين في المدينة؛ واحد في داخلها يرجح الباحثون أنه مدفون تحت الجامع النوري الكبير في حمص الحالية، الذي بناه المسلمون في موقع كنيسة المدينة، ثم وسَّعه وجدَّده نور الدين زنكي إبان عصر الحروب الصليبية، ومعبد آخر خارج المدينة، ربما كان على المرتفع الواقع خارج الأسوار والمعروف اليوم باسم القلعة. وفي عيد الربيع السنوي كانت تُقام طقوس مشهورة يقودها الكاهن الأكبر الذي يسير أمام عربة تنقل الحجر الأسود من المقر الشتوي للإله في المعبد الداخلي إلى مقره الصيفي في المعبد الخارجي. وعندما ارتقى عرش روما الإمبراطور الثالث في الأسرة السورية المَدعو باسيان، وكان حينها الملك الكاهن في حمص، قام بنقل الحجر الأسود إلى العاصمة، وبنى له معبدَين أيضًا، واحدًا داخل الأسوار وآخر خارجها، وكان يقود في عيد الربيع طقوسًا مشابِهة لطقوس حمص. وقد عُرف هذا الإمبراطور في التاريخ الروماني باسم إلهه فدُعي إيلا جابال، وبعد وفاته غيلةً عام ٢٢٢م أُبطلت عبادة إله الشمس الحمصي في روما، وأُعيد الحجر إلى موطنه.٢٣

(٢) فلسطين

لا تختلف أقداس الكنعانيين في المنطقة الفلسطينية من حيث أنواعها (مصلًّى، مقام/مرتفعة، معبد) أو أثاثها الطقسي (مذبح، نَصب حجري، عشيرة) عن أقداسهم في كنعان الكبرى، لا فرق في ذلك بين ما يُدعى بالفترة الإسرائيلية، أي عصر الحديد الأول والثاني، والفترة الكنعانية، أي عصر البرونز. والعديد من هذه الأقداس كان مُستخدَمًا في الفترة الكنعانية وبقي مستخدمًا في الفترة الإسرائيلية دون أي تغيير طرأ على اللاهوت الكامن وراء الشعائر المرعية فيها؛ لأن التمييز الذي وضعه علم الآثار التوراتي بين الكنعاني والإسرائيلي لم يكن قائمًا على بيِّنات أركيولوجية واضحة، وإنما على تفسيرات تعسفية، والجيل الجديد من علماء الآثار يقول لنا إن كل ما دُعي سابقًا من مظاهر ثقافية بالإسرائيلي في عصر الحديد الأول ليس إلا استمرارًا لثقافة عصر البرونز الكنعاني، وبالتالي ما من دليلٍ على قدوم موجة بشرية جديدة عبر الأردن جلبت معها تقاليد ثقافية مغايرة للتقاليد الراسخة منذ القدم.

سوف نركز فيما يلي على معبدَين كبيرَين في فلسطين؛ الأول معبد شكيم في الشمال، والثاني معبد عراد في الجنوب، ثم نعالج مشكلة هيكل سليمان الضائع في ثنايا التاريخ.

-

معبد شكيم: تقع مدينة شكيم القديمة على

مقربة من أطراف مدينة نابلس

الحالية، وكانت من المدن المهمة

التي ازدهرت في عهد البرونز

الوسيط، نحو عام ١٦٥٠ق.م. وقد بُني

فيها معبد يُعتبَر واحدًا من أضخم

المعابد في فلسطين، وفي عصر

البرونز الأخير جرى تحسينه

وتجديده، وبقي في الاستخدام خلال

عصر الحديد الأول المتطابق مع عصر

القضاة في التوراة (١٢٠٠–١٠٠٠ق.م.)

ويبدو أن هذا المعبد قد لعب دور

الحصن أيضًا؛ فقد بلغت سماكة

جدرانه ثلاثة أمتار، وعلى جانبَي

البوابة تم تشييد برجَين ضخمَين،

ونستدل من سماكة الجدران على أنها

قد حملت طابقًا ثانيًا أو طابقَين.

وقد ورد ذكر هذه البِنية المعمارية

في سِفر القضاة؛ حيث دعيت «برج

شكيم» باعتبار وظيفتها الدفاعية،

و«صَرح بيت إيل بريت» باعتبار

وظيفتها الدينية، وإلى هذا الصرح

لجأ أهل المدينة عندما هاجمهم

العدو (سِفر القضاة، ٩: ٤٦). أما

مخطط المعبد فهو على شكل مستطيل،

له بوابة يحف بها من الخارج نَصبان

حجريان مقدسان من نوع الماصيبة

الكنعاني، وأمامهما مذبح يليه نَصب

حجري ثالث. والبوابة تتخذ شكل غرفة

واسعة تتصل بدهليزٍ بالقاعة

الرئيسية التي يتصدَّرها رمز الإله

المعبود، وهو على شكل نَصب حجري

ضخم بطول ١٫٥م وسُمك ٤٠سم، وقد

وصلنا مكسور القمة (الشكل ٢-٨).٢٤

شكل ٢-٨

شكل ٢-٨وفي كتاب التوراة عدة إشارات إلى هذا المكان تنبع من ذاكرة شعبية مشوَّشة. فقد كان هذا المكان عبارة عن بقعة مقدسة (مرتفعة) تحتوي على شجرة بلوط من النوع الذي يقدسه الكنعانيون (عشيرة) وإلى جانبها مذبح. ويعزو الكتاب بناء المذبح إلى إبراهيم لدى دخوله كنعان قادمًا من حاران؛ فقد اجتاز إبراهيم في أرض كنعان حتى وصل إلى شكيم عند بلوطة يدعوها أهل المكان بلوطة مورة، وعند هذه البلوطة ظهر الرب له وأعطاه الوعد بامتلاك نسله أرض كنعان؛ فبنى إبراهيم هناك مذبحًا للرب (سِفر التكوين، ١٢: ٦–٩). وفي سِفر القضاة هنالك حديث عن صَرح، وعن برج في شكيم على ما قدمناه أعلاه. وفي سِفر يشوع بعد انتهاء الحرب، وتوزيع أرض كنعان على القبائل الاثنتي عشرة نجد البقعة المقدسة نفسها وقد جمع إليها يشوع القبائل، وأخذ منهم عهدًا بعبادة يهوه وحده، وهناك أضاف يشوع إلى البلوطة والمذبح نَصبًا حجريًّا (يشوع، ٢٤: ٢٣–٢٨).

-

معبد عراد: يعطينا معبد عراد في برية

بئر السبع أوضح مثال عن الطابع

الكنعاني للعبادة فيما يُدعى

بالعصر الإسرائيلي؛ لأن النَّصب

الحجري هنا كان متصلًا بعبادة يهوه

نفسه، المعبود الرئيسي في مملكة

يهوذا. شُيِّد هذا المعبد خلال

الفترة الواقعة بين أواخر القرن

الثامن وأوائل القرن السابع قبل

الميلاد، وهي فترة ازدهار مملكة

يهوذا، وهو عبارة عن بِنية ضخمة

لعبت دور الحصن ودور المعبد في آنٍ

معًا، وكانت تقيم فيه حامية عسكرية

قليلة العدد. يتألَّف القسم الخاص

بالمعبد من ثلاث قاعات؛ في القاعة

الأولى لدينا مذبحٌ ضخمٌ ملاصق

للجدار، عُثِر بالقرب منه على منصب

نَذري للبخور. تليها القاعة

الوسطى، وهي على شكل مستطيل ضيق

وعريض ينفتح في وسطه على قاعة قدس

الأقداس التي تتخذ شكل محراب قليل

الاتساع، يُصعد إليه بثلاث درجات،

يحفُّ بمدخله مذبحان لحرق البخور،

وأمام الجدار المقابل للمدخل هنالك

نَصبان حجريَّان مقدسان من نوع

الماصيبة الكنعاني، أحدهما أطول من

الآخر. وقد عُثر في المعبد على عدة

كسرات فخارية عليها كتابات مخططة

بالحبر، نفهم منها أن هذا المعبد

كان يُدعى «بيت يهوه» (الشكل ٢-٩).٢٥

شكل ٢-٩

شكل ٢-٩ -

هيكل أورشليم: يعزو كتاب التوراة بناء معبد

أورشليم الكبير المَدعو بهيكل

سليمان إلى الملك الملحمي سليمان،

خلال الربع الأول من القرن العاشر

قبل الميلاد. ولكن التنقيبات

الأثرية التي جرت في منطقة

المرتفعات الفلسطينية التي قامت

عليها مملكتا إسرائيل ويهوذا،

والتي قام بها الجيل الجديد من

علماء الآثار الإسرائيليين، تُثبِت

أن إقليم يهوذا كان خلال القرن

العاشر شِبه خالٍ من السكان، ولم

يحتوِ إلا على نحو عشرين قرية

صغيرة ذات اقتصاد فلاحي بسيط. أما

أورشليم العاصمة فقد كانت أقرب إلى

القرية منها إلى المدينة، ولم يعثر

المنقِّبون فيها على مشاريع سليمان

العمرانية المذكورة في سِفر الملوك

الأول (معبد كبير وبلاط ملكي

وقصور) كما لم يعثروا على كسرة

فخار واحدة تدل على وجود حياة

سكنية نشِطة. وباختصارٍ لم يكن

هنالك دولة ذات موارد مالية تسمح

لها ببناء هيكل ديني كبير خلال

القرن العاشر والقرن التاسع قبل الميلاد.٢٦ من هنا لا بد أن يكون

هيكل أورشليم قد بُني في زمنٍ ما

بين أواسط القرن الثامن وأوائل

القرن السابع ق.م. عندما نشأت

الدولة في يهوذا، وتحوَّلت أورشليم

إلى عاصمة كبرى لقوة إقليمية يُعتد

بها.

ونحن إذا جرَّدنا الوصف الوارد في سِفر الملوك الأول لهيكل سليمان من كل المبالغات والتهويلات، مثل أطنان الذهب التي استُخدمَت في طلاء جدرانه وصناعة أدواته الطقسية، وأطنان النحاس التي صُنعت منها الأعمدة وتماثيل عشرات الأسود والثيران، وغير ذلك مما قد فاض به خيال المحرر الخصب، لأخذنا فكرة عن هيكل أورشليم الذي بناه ملوك يهوذا بعد نحو قرنَين من التاريخ المفترض لبناء هيكل سليمان. فمن حيث مخططه كان نسخة عن المعبد السوري التقليدي، الذي توفَّر لدينا منه الآن نحو عشرين معبدًا (راجع ما أوردناه سابقًا عن أقداس الكنعانيين). فعلى بوابته ينتصب عمودان حُران (أي لا يستندان ببنية فوقهما)، والبوابة تنفتح على ردهة تُشكِّل القاعة الأمامية، فبابٌ آخر يؤدي إلى القاعة الوسطى، ومن القاعة الوسطى نرتقي بدَرج إلى قاعة قدس الأقداس التي تفصلها ستارة عن القاعة الوسطى، ولا يدخل إليها إلا الكاهن الأكبر في مناسبات معينة، وعند الحائط المقابل للستارة هنالك تابوت العهد الذي حفظ فيه موسى اللوحَين الحجريَّين اللذين نقش يهوه عليهما بإصبعه الوصية والشريعة على جبل سيناء. وخلال تنقُّل العبرانيين في الصحراء كان تابوت العهد يُحمل حتى إذا استقروا في مكان نُصبت له خيمة وُضع فيها، تُدعى بخيمة الاجتماع؛ لأن الرب كان يكلم موسى من فوق غطاء التابوت. وهنالك مَعْلمٌ آخر في هذا المخطط وهو مجموعة من الغرف تصطف على مدار الهيكل، ويجري الدخول إليها من الفناء الخارجي، وفوقها في الطابق الثاني صفٌّ آخر أيضًا (الشكل ٢-١٠). وهذا المَعْلم موجود أيضًا في معبد عين دارا بالشمال السوري، الذي بُني خلال الفترة نفسها، ووفق المخطط نفسه.

شكل ٢-١٠

شكل ٢-١٠إن ما يهمنا من هذا الوصف هو اللوحان الحجريان اللذان رافقا العبرانيين خلال تجوالهم في سيناء، ثم استقر بهما المقام في قدس أقداس معبد أورشليم. فهذان اللوحان، لم يكونا في حقيقة الأمر سوى نَصبَين حجريَّين مقدسين، كانت الجماعة الصغيرة التي خرجت من مصر تحملهما معها في تجوالها، ثم تنصبهما داخل الخيمة التي كانت بمثابة مقامٍ ديني متنقل (راجع بحثنا المُعنوَن: ميلاد يهوه ومشكلة العبرانيين، في هذا الكتاب). وقد تم العثور على مثل هذا المقام-الخيمة في موقع تمنة الواقع على مسافة ٣٠ كم إلى الشمال من خليج إيلات، على ما سنفصل بعد قليلٍ في حديثنا عن العبادات الصحراوية. ويبدو أن مقام يهوه الصحراوي هذا قد نُصب عند الطرف الشمالي من أورشليم، بعد دخول هذه الجماعة كنعان، والتحاقها بالجماعات التي كانت تعيد استيطان مناطق المرتفعات بعد أن خلت من السكان فترة طويلة بتأثير فترة الجفاف التي حلَّت بالمنطقة، ودفعت أهلها إلى التحوُّل إلى حياة الرعي المتنقِّل. وقد بقي المقام في موضعه إلى أن قام أحد ملوك يهوذا ببناء هيكل أورشليم في ذلك الموضع، ونقل النَّصبَين الحجريَّين إلى قدس أقداس الهيكل، كما هو الحال في معبد عراد/بيت يهوه، على ما قدَّمنا سابقًا.

على الرغم من أن شريعة موسى قد حرَّمت صُنع نَصب حجري للإله يهوه (سِفر التثنية، ١٦: ٢١-٢٢)؛ فإن بعض الإشارات الواردة في الكتاب، والتي تسربت إليه من الذاكرة الشعبية، ونجت من رقابة المحرر التوراتي، تدل بوضوحٍ على صلة عبادة يهوه بالنَّصب الحجري؛ فأول نَصب يرِد ذكره في الرواية التوراتية، هو الذي نصبه يعقوب في المكان الذي خاطبه الرب عنده: «وبكَّر يعقوب في الصباح، وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عمودًا، وصبَّ زيتًا على رأسه، ودعا اسم المكان بيت إيل» (التكوين، ٢٨: ١٨-١٩). وعندما أخذ يشوع عهدًا من الشعب على عبادة يهوه وحده، بعد فتح أرض كنعان: «أخذ حجرًا كبيرًا ونصبه هناك تحت البلوطة التي عند مقدس الرب، ثم قال للشعب إن هذا الحجر يكون شاهدًا علينا» (يشوع، ٢٤: ٢٦-٢٧). وعندما أرجع الفلسطينيون تابوت العهد الذي سلبوه من العبرانيين، قام الكهنة بتقديم القرابين عند الحجر الكبير الذي في بيت شمس (صموئيل الأول، ٦: ١٥-١٦). وعندما هُزموا على يد الفلسطينيين كرَّة أخرى، أخذ النبي صموئيل حجرًا ونصبه بين المصفاة والسن، ودعا اسمه حجر المعونة (صموئيل الأول، ٧: ١٢). ومن الأعمال التي يذكرها الكتاب لسليمان أنه ضحَّى للرب بألف ذبيحة في المرتفعة العظمى في مدينة جبعون (الملوك الأول، ٣: ٤) وكان في جبعون نَصب حجري ضخم، يصِفه سِفر صموئيل الثاني (٢٠: ٨) بالصخرة العظيمة، وكان هذا النَّصب، على ما يبدو، جزءًا من الأثاث الطقسي لمرتفعة جبعون. ونظرًا لقداسة جبعون المستمَدة من مرتفعتها فقد وضع داود خيمة الاجتماع فيها قبل أن يتخذ من أورشليم عاصمة له (أخبار الأيام الثاني، ١: ٣)، وليس من المستبعَد أن تكون المرتفعة هي المكان الذي استقرت فيه خيمة الرب. وفي سِفر إشعيا نقرأ عن حجر الرب الذي سوف يُنصَب في المستقبل عند تخوم مصر: «في ذلك اليوم يكون مذبح للرب في وسط مصر وعمود للرب عند تخمها» (إشعيا، ١٩: ١٨-١٩). والمقصود بالعمود هنا هو الحجر المقدس على ما نفهم من عدة مواضع في الكتاب، ومنها سِفر التكوين (٢٨: ٢٢، و٣١: ١٣، و٣٥: ١٤ و٢٠).

(٣) العبادات الصحراوية

(٣-١) النقب وسيناء

(٣-٢) الأنباط

لقد كتب الأنباط بخطٍّ مشتق من الخط الآرامي، ولا بد من أنهم قد تكلموا الآرامية كما هو الحال في جميع مجتمعات بلاد الشام. ولكن تحليل أسماء العلم المتداوَلة لديهم يدل بوضوحٍ على أنهم من الذخيرة السكانية العربية، شأنهم في ذلك شأن التدمريين، تدلنا على ذلك أسماء الآلهة المعبودة لديهم، والتي يشتركون بها مع بقية المجموعات العربية، سواء في بلاد الشام أو في شبه الجزيرة العربية مثل اللات وذو الشرى ومناة والعزى وشيع القوم. وتدل الشواهد النَّصية على أن الأنباط منذ استقرارهم في آدوم، وحتى أواسط القرن الأول قبل الميلاد، عندما بلغ التأثير الروماني ذروته، قد عبدوا آلهتهم هذه من خلال رموزها الحجرية، ولم يصنعوا لها صورة أو تمثالًا منحوتًا، على الرغم مما وصلت إليه مهاراتهم النحتية من مستوًى رفيع تجلَّى في تزيين واجهات قصورهم ومعابدهم.

Paolo Matthiae, Ebla: An Empire Rediscovered, London, 1980, p. 125 ff.

D. E. Fleming, The Installation of Baal’s High Priestess at Emar, Atlanta, Georgia, 1992.

– الدكتور حميدو حمادة، وثائق إيمار الأكادية، رسالة دكتوراه محفوظة بمكتبة جامعة حلب، ٢٠٠٥م.

Maurice Dunand, Byblos, Translation by H. Tabet, Imprimerie Catholique, Beirut, Lebanon, 1973.

Israel Finkelstein and N. A. Silberman, The Bible Unearthed, Free Press, New York, 2001, Chapter 5.

Joseph Patrich. The Formation of Nabatean Art, E. J. Brill, Leiden, 1990.