الفصل الأول

أورشليم العصور القديمة

بين التوراة والتاريخ

هذه الدراسة عبارة عن ورقة عمل تحت عنوان

Jerusalem in the Age of the

Kingdom of Judah، قدَّمتها

إلى الندوة الدولية لتاريخ أورشليم القدس، التي

انعقدت في العاصمة الأردنية عمان، خلال شهر أكتوبر

من عام ٢٠٠١م، بدعوة من رابطة الشرق والغرب التي

تديرها الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي. شارك في هذه

الندوة مؤرخون وآثاريون من أوروبا والولايات

المتحدة، وكنتُ المشارِك الوحيد من الجانب العربي.

وفي عام ٢٠٠٣م صدرت أعمال الندوة في كتابٍ من تحرير

الباحث الأمريكي توماس. ل. تومبسون عن دار

T&T

Clark بلندن. في مقدمة الكتاب

ركَّز تومبسون على اختلاف وجهات النظر بين

المشاركين وأثره الإيجابي على توضيح المسائل

المطروحة للنقاش. والمقتبَس التالي من المقدمة

يتعلق بورقة عملي:

«كان عدم التوافق واضحًا أيضًا بين

العديد من المتكلمين، وبينهم وبين الحضور،

وهذا ما يمكن ملاحظته من ورقة عمل فراس

السواح، التي قدَّم فيها عرضًا وافيًا

لتاريخ أورشليم، ومن ورائها فلسطين، خلال

النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد.

فعلى الرغم من أن استقصاء السواح اعتمد

بشكلٍ كبيرٍ على تنقيبات كاثلين كينيون

التي كانت الموضوع الرئيسي لورقة مارجريت

شتاينر؛ فإنه اختلف معها في تفسيرها لنقص

الوثائق الأركيولوجية في أورشليم القرن

العاشر قبل الميلاد، كما اختلف السواح مع

إنجريد هجيلم Ingrid Hgelm في معالجته

لعصر الملك يوشيا في القرن السابع قبل

الميلاد؛ فبينما ركز السواح على الدور

المميز لأورشليم خلال تلك الفترة، قامت

هجيلم بالتركيز على أهمية السامرة، وعلى

دورها الذي لم يتضاءل بعد دمارها عام

٧٢١ق.م. وإعادة بنائها. لقد تمثَّل نجاح

الندوة بشكلٍ خاص في استقلالية كل باحث في

التعبير عن آرائه وَفق ما هو متاح لنا من

بيِّنات وشواهد.»

تومبسون

صix من

المقدمة

وإليكم ترجمتي الكاملة لنصي الإنجليزي مع بعض

الإضافات التي وجدتها ضرورية أحيانًا:

(١)

منذ أن وُلِد علم الآثار كحقلٍ معرفي مستقل

في القرن التاسع عشر إلى يومنا هذا، لم تحظَ

منطقة في العالم بنصيبٍ من التنقيب الأثري

مثلما حظيت منطقة فلسطين. فخلال قرن ونصف تم

نبش كل تلٍّ تقريبًا فيما بين ساحل المتوسط

غربًا وغَور الأردن وساحل البحر الميت شرقًا،

وفيما بين الجليل شمالًا وأطراف سيناء جنوبًا.

أما دوافع هذا النشاط المحموم؛ فقد أوضحها لنا

منذ البداية بيان تأسيس صندوق التنقيب في

فلسطين (

Palestine Exploration

fund)، الذي تأسَّس في

بريطانيا عام ١٨٦٥م كأول هيئة من نوعها في

أوروبا؛ فقد ورد في بيان الهيئة أن الهدف

الرئيسي لنشاطاتها هو: «التحري الدقيق والمنهجي

لآثار وطبوغرافية وجيولوجية وعادات وتقاليد

الأرض المقدسة، من أجل توضيح مسائل الكتاب المقدس.»

١ وبذلك وُلِد علم الآثار في فلسطين

كعِلمِ آثارٍ توراتي، ووُضع في خدمة اللاهوت،

وصار البحث عن أصول إسرائيل في الأرض المقدسة

وإثبات تاريخية المرويَّات التوراتية هدفًا

وحيدًا لنشاط الحملات التنقيبية، وذلك منذ حملة

الكابتن وارن (

R. E.

Warren)، وهي أول حملة

نظَّمها صندوق التنقيب في فلسطين عقب تأسيسه

مباشرة. وقد بقي عِلم الآثار في فلسطين أسيرًا

لمصادر تمويله التي يغلب عليها التوجُّه

اللاهوتي، حتى بعد أن انتقلت رعاية الحملات

التنقيبية إلى كبريات الجامعات في أوروبا

والولايات المتحدة، وكان عليه تبرير وجوده

واستمراره من خلال إرضائه لتلك المصادر.

ولكن من طرائف المفارقات أن كل هذا النشاط

المحموم الذي قاده منقِّبون يحملون التوراة

بيدٍ ومِعوَل التنقيب باليد الأخرى، قد أدى

أخيرًا إلى عكس الغاية المنشودة منه، وبدأت

حلقات الرواية التوراتية، واحدة إثر أخرى، تخرج

من مجال التاريخ إلى مجال الأدب الديني، ولم

يبقَ من أحداث الأسفار التاريخية في التوراة ما

يتقاطع مع علم التاريخ وعلم الآثار، سوى بضعة

أخبار من الهزيع الأخير لحياة مملكتَي السامرة

ويهوذا. وحتى هنا؛ فإن هذه الأخبار القليلة

بقيت غامضةً ومشوشةً ومحمَّلةً بالعناصر

اللاهوتية التي تجرِّدها من عناصر الخبر

التاريخي الموثَّق.

حتى أواسط القرن العشرين، كان من السهل على

علماء الآثار والمؤرخين صياغة تفسيراتهم

التعسفية لنتائج التنقيب الأثري في فلسطين،

وربطها بمجريات أحداث الرواية التوراتية، وذلك

بسبب قلة المواقع التي تم سبر مستوياتها

الأركيولوجية بشكلٍ كامل، وتركيز نشاط التنقيب

على المواقع المستقلة والمنعزلة عن بعضها،

وبدائية أساليب التنقيب وتأريخ اللُّقى

الأثرية. ولكن بعد تنقيبات عالِمة الآثار

البريطانية كاثلين كينيون في فلسطين، وبشكلٍ

خاصٍّ حملتها التنقيبية في القدس فيما بين

عامَي ١٩٦٠م و١٩٦٧م، وما خرجت به من نتائج

اعتُبرت ثورية بمعيار ذلك الزمن، وما أدخلته من

تحسينات على أسلوب الستراتيجرافيا

(

Stratigraphy)

٢ الناشئ في ذلك الوقت، تتابعت حملات

التنقيب بشكلٍ مكثَّف، لا سيما في مناطق الهضاب

الفلسطينية التي كانت بمثابة المناطق التقليدية

لدولتَي السامرة ويهوذا، والتي آلت إلى السلطة

الإسرائيلية بعد حرب حزيران (يونيو) ١٩٦٧م.

ومنذ مطلع سبعينيات القرن العشرين، بدأ جيلٌ

جديدٌ من علماء الآثار الإسرائيليين باستخدام

وتطوير أسلوبٍ مستحدَث في التنقيب هو أسلوب

المسح الميداني الكامل لمناطق جغرافية معينة

(

Regional

Surveys)، بدلًا من الحفر

في مواقع متباعِدَة ومنعزِلة عن بعضها. وقد

قامت جامعة تل أبيب بتجهيز فِرق تنقيبٍ متنوعة

مزوَّدة بعلماء من شتَّى الاختصاصات المساعدة

لعلم الآثار، قام أفرادها، سيرًا على الأقدام،

بمسح كل متر من مناطق الهضاب الفلسطينية، وعملت

خلال نحو عشرين سنة على جمع معلومات غزيرة

أحدثت ثورة في علم آثار فلسطين.

وكلما كانت المعلومات الأركيولوجية تتراكم،

ويتم الربط بينها وتحليلها، تبيَّن للمؤرخين

والآثاريين صعوبة ملاءمة هذه المعلومات مع

الرواية التوراتية عن أصول إسرائيل في كنعان،

وعن نشوء ما يُدعى بالمملكة الموحَّدة ومملكتَي

السامرة ويهوذا. وهذا ما دفع واحدًا من ألمع

علماء الآثار في إسرائيل وهو إ. فينكلشتاين

(

Israel

Finkelstein) إلى الدعوة

لتحرير علم الآثار من سطوة النص التوراتي. ففي

ندوة عقدتها جامعة بن جوريون عام ١٩٩٨م،

وموضوعها أصول إسرائيل، قال فينكلشتاين إن

المصدر التوراتي الذي تحكَّم بماضي البحث في

أصول إسرائيل قد تراجعت أهميته في الوقت

الحاضر، ولم يعُد من المصادر الرئيسية

المباشرة. فأسفار التوراة التي دُوِّنت بعد

وقتٍ طويلٍ من الأحداث التي تتصدى لروايتها،

تحمل طابعًا لاهوتيًّا يجعلها منحازة، الأمر

الذي يجعل من البحث عن بذورٍ تاريخية في

المَرويَّات التوراتية عملية بالغة الصعوبة،

هذا إذا كانت ممكنة من حيث الأصل. من هنا يرى

فينكلشتاين ضرورة استقراء الوقائع الأركيولوجية

بشكلٍ موضوعي وحر، وبمعزلٍ عن الرواية التوراتية.

٣

إن أهم ما توصَّل إليه المسح الأركيولوجي

الميداني، هو أن الجماعات التي توطَّنت في

مناطق الهضاب الفلسطينية منذ مطلع عصر الحديد

الأول (١٢٠٠–١٠٠٠ق.م.) (وهي الفترة المفترَضة

لدخول القبائل العبرانية أرض كنعان واستيطانها

في تلك المناطق خلال ما يُدعى بعصر القضاة)، لم

تخرج من مصر في موجةِ هجرةٍ واسعة، ولم تدخل

فلسطين بعد فترة تجوال في الصحراء، ولم تأتِ

معها بديانةٍ نزل وحيُها في سيناء، ولم تفتك

بالسكان المحليِّين أو تحل محلهم. كما أن ثقافة

أولئك المستوطنين تعكس انتماءهم لثقافة عصر

البرونز الأخير (١٥٥٠–١٢٠٠ق.م.) وللثقافة

السائدة في بقية المناطق الفلسطينية، على ما

تبيِّنه لنا مخلفاتها المادية، رغم احتفاظهم

بهامشٍ من الخصوصية فيما يتعلق بأنماط حياتهم الاقتصادية.

٤ ولعل من نافلة القول الآن الحديث

عن انتماء أولئك المستوطنين إلى سلَف واحد، أو

عن تحدُّرهم من أولاد يعقوب الاثني عشر.

إن ما كان يجري في منطقة الهضاب الفلسطينية

خلال عصر الحديد الأول، هو أن جماعاتٍ متفرقة

من السكان الفلسطينيين، الذين اقتُلِعوا من

أراضيهم خلال فترة الجفاف الطويلة التي سادت

منطقة شرقي المتوسط منذ أواسط عصر البرونز

الأخير، كانت تعود إلى حياة الزراعة والاستقرار

بعد فترة طويلة من حياة الرعي المتنقل، سواء في

المناطق الهضبية أم في غيرها من مناطق فلسطين

الكبرى التي طالتها الكارثة المناخية. لقد

أسَّس هؤلاء السكان الفلسطينيون مجموعةً من

القرى الصغيرة المتباعدة، وعملوا على تعرية

الأحراش الدائمة الخضرة من أجل تجهيز حقولهم

الزراعية، وعاشوا لفترة طويلة على زراعات

الكَفاف. وبمرور الوقت فإن تقارب هذه القرى،

وتزايُد الصلات العائلية بينها، وشعورها

بالحاجة إلى التعاون، قد ولَّد عندها نوعًا من

الإحساس بالهُوية الإثنية. وبعد مرور ثلاثة

قرون شكَّل سكان المناطق الهضبية القاعدة

السكانية لمملكة السامرة ثم لمملكة يهوذا.

٥

(٢)

إن الفجوة بين أصول إسرائيل علم الآثار وأصول

إسرائيل كتاب التوراة، هي من السَّعة بحيث

تضعنا أمام مجتمعَين متباينَين كليًّا على

الرغم من اشتراكهما في مكان جغرافي واحد.

فإسرائيل التوراتية هي ابتكار أدبي خيالي، لا

يعطيه صفة الواقعية كونه يجري على مسرحٍ جغرافي

واقعي، مثلما لا يعطي صفة الواقعية لقصص ألف

ليلة وليلة كونها تجري في بغداد أو الكوفة أو

البصرة أو القاهرة. وبالمقابل؛ فإن سكان

المناطق الهضبية في عصر الحديد الأول، كما صرنا

نعرفهم جيدًا من خلال علم الآثار، لن يستطيعوا

التعرُّف على أنفسهم في الصورة التي رسمتها لهم

الأسفار الخمسة وسِفر يشوع وسِفر القضاة. وهم

بالتأكيد لم يعوا أنفسهم كإسرائيليين بالمعنى

التوراتي، ولم يعبدوا إله التوراة. ذلك أن

المخلفات المادية لمواقع عصر الحديد الأول في

المناطق الهضبية، تشهد بأن أهلها كانوا على

الديانة الكنعانية التقليدية، وأن معابدهم

المتواضعة كانت مكرسة للآلهة الفلسطينية

القديمة، وما من دليلٍ مباشر أو غير مباشرٍ على

وجود بذور للمعتقَد التوراتي. من هذه المعابد

ما اكتشفه آدم زرتال (A.

Zertal) في جبل عيبال، وما

اكتشفه ب. مازار (B.

Mazar) في منطقة منسَّى

التوراتية في الهضاب الشمالية، وما اكتشفه

فينكلشتاين في موقع شيلوه

(Shiloh).

ثم ماذا عن التاريخ الذي يسجله لنا سِفرا

صموئيل وسِفر الملوك الأول؟ وهل يعرض لنا النص

التوراتي هنا أحداثًا أكثر واقعية؟ هل تنادت

العشائر التي سكنت المناطق الهضبية مدة قرنَين

خلال عصر القضاة (الذي يتطابق مع عصر الحديد

الأول) إلى التوحُّد الأول مرة تحت لواء ملك؟

هل تشكَّلت فيما بين أواخر القرن الحادي عشر

وأواخر القرن العاشر قبل الميلاد مملكة موحَّدة

في الهضاب الفلسطينية حكمها على التوالي شاءول

وداود وسليمان، وضمَّت إليها معظم المناطق

الفلسطينية وجزءًا كبيرًا من مناطق سورية

الجنوبية، إثر حملات داود العسكرية

الصاعقة؟

حتى أواخر سبعينيات القرن العشرين، كان معظم

البحَّاثة يعتقدون بأن عصر المملكة الموحَّدة،

الذي ابتدأ بحكم شاءول عام ١٠٢٥ق.م. وانتهى عقب

موت سليمان عام ٩٣١ق.م. هو أول فترة في الرواية

التوراتية يمكن الركون إلى صدقيتها التاريخية.

ولكن نتائج المسح الأثري الميداني قد أخرجت

أحداث المملكة الموحَّدة من مجال التاريخ إلى

مجال الأدب الديني الخيالي، شأنها في ذلك شأن

الحلقات السابقة من الرواية التوراتية. فنحن

نعرف الآن أنه حتى نهاية القرن الحادي عشر قبل

الميلاد، وهي الفترة المفترَضة لابتداء المملكة

الموحَّدة، لم تكن منطقة الهضاب الشمالية

«مرتفعات السامرة» تحتوي إلا على ٢٠٠ قرية

زراعية صغيرة لم يتجاوز عدد سكانها بضعة آلاف.

٦ أما مدينة شيكيم «نابلس»، وهي

المدينة الوحيدة في الهضاب الشمالية قبل بناء

السامرة؛ فقد كانت في أواخر القرن الحادي عشر

مدينة مدمَّرة ومهجورة. ولم تكن بقية البلدات

الصغيرة مثل بيت

إيل

(Bethel) وجبعة

(Geba) وشيلوه

وترصة

(Tirzah) أفضل حالًا بكثير؛ فقد

كانت مواقع هزيلة إلى أبعد الحدود، ولا يبلغ

عدد السكان في كلٍّ منها أكثر من بضع مئات.

٧

وفيما يتعلق بالمنطقة الجنوبية (مرتفعات

يهوذا) فإن الوضع يبدو أكثر تخييبًا للآمال.

فحتى نهاية القرن العاشر قبل الميلاد، وهي

الفترة المفترَضة لنهاية المملكة الموحَّدة، لم

تكن المنطقة تحتوي إلا على عددٍ ضئيلٍ من

السكان، لا يتجاوز الألفَي نسمة، موزَّعة على

بضع عشرات من التجمعات القروية الصغيرة، وكانت

مدينة حبرون

Hebron (الخليل) شِبه خالية

من السكان. أما أورشليم، العاصمة المفترَضة

للمملكة الموحَّدة؛ فلم تكن حية ومسكونة خلال

كامل القرن العاشر قبل الميلاد.

٨ إن ما يقوله لنا علم الآثار، بكل

بساطة، هو أن المملكة الموحَّدة لم تقُم لها

قائمة لأنه لم يكن هنالك ما يكفي من السكان،

ولم يكن هنالك عاصمة، ولا مراكز حضارية ذات

شأن، وأن منطقة الهضاب الفلسطينية لم تكن قادرة

على تطوير هيكلية دولة حقيقية إلا في سياق

القرن التاسع ق.م. عندما ظهرت الدولة في الشمال

أولًا عقب بناء مدينة السامرة حوالي عام

٨٨٠ق.م.

عقب موت الملك سليمان، يقول لنا نص سِفر

الملوك الأول، إن مملكته انقسمت بين ابنه

رحبعام الذي حكم من أورشليم على مملكة يهوذا،

ويربعام بن نابط الوالي السابق على مناطق

الشمال، الذي استقل بحكم القبائل العشر

الشمالية المَدعوة إسرائيل. وبذلك يرسم لنا

المحرر التوراتي صورة دولتَين توءمَين مكتملتَي

النمو، استقلَّت كل واحدة منهما بقسمٍ من

الأراضي السابقة للمملكة الموحَّدة. ولكن

التنقيبات الأثرية والمسح الميداني في مناطق

الهضاب الفلسطينية، قدَّمت لنا معلوماتٍ عن

أصول كلٍّ من إسرائيل ويهوذا تتعارض كليًّا مع

الرواية التوراتية. فنحن نعرف الآن أن الدولة

في الشمال قد نشأت قبل قرنٍ ونصفٍ على الأقل من

نشوء الدولة في الجنوب. ففي أواخر القرن العاشر

ومطلع القرن التاسع ق.م. كان عدد السكان في

المناطق الهضَبية الشمالية قد بلغ حوالي ٤٥٠٠٠

نسمة، وتحوَّلت مدينة شكيم إلى مركزٍ إقليمي

مهم، كما انتعشت البلدات الصغيرة، مثل بيت إيل

وشيلوه وترصة. وعندما بُنيَت مدينة السامرة

حوالي عام ٨٨٠ق.م. كانت منطقة الهضاب الشمالية

قد وُضعت تحت إدارة مركزية شاملة، على ما تدلنا

عليه الشواهد الأثرية، ومنها نشوء الصناعات

المركزية الضخمة التي تعمل بإشراف وتوجيه سلطة

الدولة مثل صناعة الزيت والفخار. ولم تمضِ عقود

قليلة حتى تم توحيد الإقليم بكامله في دولة

قوية جعلت من نفسها أهم دولة في فلسطين، وواحدة

من الدول الهامة في جنوب سورية.

٩ دُعيَت هذه الدولة في النصوص

الآشورية بأرض عُمري أو بلاد عُمري نسبة إلى

الملك عمري باني السامرة ومؤسِّس دولتها. وعلى

الرغم من أن الملك آخاب بن عمري دُعي في نصٍّ

آشوري بآخاب الإسرائيلي (وهو نص المسلة السوداء

لشلمنصر الثالث)؛ فإن الاسم إسرائيل غير موثَّق

لدينا إلا في نصَّين محليَّين؛ الأول هو نقش

ميشع ملك موآب الذي عُثر عليه في منطقة شرقي

الأردن، والثاني هو نقش تل القاضي (= تل دان)

الذي يتحدث فيه حزائيل ملك آرام دمشق عن

انتصاراته في فلسطين، وعُثر عليه في فلسطين

الشمالية عام ١٩٩٣م.

١٠

إن خُلاصة ما يمكن قوله بخصوص مملكة

إسرائيل-السامرة، هو أنها قد نشأت كمملكة

فلسطينية كنعانية في سياق عصر الحديد الثاني،

وأن سكانها هم فلسطينيون محليُّون لا علاقة لهم

بالأسباط العشرة التوارتيين ممن يفترِض

المحررون التوراتيُّون أنهم قد استوطنوا منطقة

الهضاب الشمالية إثر فتوحات يشوع بن نون. شغلت

أراضي هذه المملكة كامل أراضي الهضاب الشمالية،

من بيت إيل جنوبًا إلى أطراف وادي يزرعيل

شمالًا. ولكنها توسَّعت على شكل مدٍّ استعماري

شمالًا؛ فضمَّت إليها مدن وادي يزرعيل وشرقًا

عبر نهر الأردن. وكان توسُّعها يزداد أو يتقلص

تبعًا لقوة ملوكها وعلاقاتهم مع الممالك

المجاورة، لا سيما مملكة آرام دمشق التي تنازعت

معها النفوذ على وادي يزرعيل الممر الاستراتيجي

المهم، وعلى مناطق شرقي الأردن التي يمر عبرها

واحدٌ من أهم الطرق التجارية في المنطقة. وقد

جمع العدو الآشوري المشترَك بين الدولتَين

أحيانًا، وفرَّقتهما المصالح المتعارضة؛ فمنذ

أواسط القرن التاسع قبل الميلاد كانت دمشق

تتزعم المقاومة السورية في وجه الضغط العسكري

الآشوري على مناطق غربي الفرات، وذلك من خلال

الأحلاف العسكرية التي كانت دمشق دومًا على

رأسها. ولدينا مثالٌ موثَّق عن التعاون العسكري

بين دمشق والسامرة، وذلك في معركة قرقرة على

نهر العاصي عام ٨٥٤ق.م. حيث واجه هدد عزر ملك

دمشق، يعاونه اثنا عشر ملكًا سوريًّا، الجيش

الآشوري بقيادة شلمنصر الثالث وأجبره على

التراجع. وقد حارب آخاب بن عمري ملك السامرة في

هذه المعركة تحت لواء ملك دمشق، وقدم إلى

المعركة ثاني أكبر قوة عسكرية ضاربة في

التحالف، على ما نفهم من نص المسلة السوداء

لشلمنصر الثالث. ولكن المصالح المتعارضة قد

فرَّقت بين الدولتَين؛ فكانت بينهما أوقاتُ

حربٍ وأوقات سلمٍ ومعاهدات تجارية، إلى أن أنهت

آشور استقلال دمشق عام ٧٣٢ق.م. بعد حروبٍ طاحنة

بين الطرفَين دامت أكثر من قرن من الزمان، ثم

دمَّرت السامرة عام ٧٢١ق.م. وألحقتها بالتاج

الآشوري؛ ففقدت السامرة وجودها ككيانٍ سياسي

إلى الأبد، وذلك بعد حوالي قرن ونصف من

نشوئها.

في الوقت الذي تحوَّلت فيه السامرة إلى دولة

قوية مطلع القرن التاسع، كانت منطقة الهضاب

الجنوبية على حالة التخلُّف والعزلة التي كانت

عليها خلال القرن العاشر وما سبقه، ولم تكن

تحتوي إلا على عشرين قرية زراعية تقريبًا،

إضافة إلى جماعاتٍ رعوية تعيش على الرعي

المتنقِّل. وتدل الفخاريات التي صنعها هؤلاء،

وبقية مخلفاتهم المادية، على صِلة قوية بثقافة

عصر البرونز الأخير، الأمر الذي يدل على وفودهم

من مناطق فلسطينية أخرى، لا من خارج المنطقة.

أما المركزان الحضريان الرئيسيان، وهما أورشليم

وحبرون؛ فلا يوجد ما يدل على أنهما قد تحوَّلا

إلى مركزين إقليميَّين مهمَّين خلال القرن

التاسع ق.م.

١١

وعلى الرغم من أن وتيرة الاستيطان أخذت

بالتسارع خلال القرن الثامن ق.م. وأدَّت إلى

زيادة ملحوظة في عدد السكان؛ فإن الدلائل

معدومة تقريبًا على قيام سُلطة مركزية في

المنطقة. فصناعات الزيت والفخار بقيت في نطاقها

العائلي البسيط، ولم تتحوَّل إلى صناعاتٍ

مركزية ضخمة إلا خلال الفترة الانتقالية من

أواخر القرن الثامن إلى مطالع القرن السابع

ق.م. وكذلك الأمر فيما يتعلق باستخدام الكتابة

على نطاقٍ واسع، وغيرها من الشواهد الدالة على

الأنشطة البيروقراطية، مثل النقوش الكتابية

التذكارية، والنقوش الكتابية على الجِرار

الفخارية، والأوزان الحجرية المرقَّمة، وما

إليها. أما البِنى المعمارية الضخمة؛ فعلى

الرغم من أن ظهورها قد تأخر أيضًا إلى مطلع

القرن السابع، أي بعد قرنَين من ظهورها في

السامرة؛ فإنها لم تضاهِ مثيلاتها في الشمال،

لا من حيث السَّعة، ولا من حيث الجمال وروعة

الهندسة المعمارية.

١٢ وبكلمة واحدة فإن علم الآثار يقول

لنا إن منطقة يهوذا لم تتحوَّل إلى دولة إلا

خلال الفترة الانتقالية من القرن الثامن إلى

القرن السابع ق.م.

ويعكس تاريخ أورشليم وأركيولوجيتها هذه

الصورة العامة التي قدَّمناها عن منطقة الهضاب

الجنوبية؛ فقد أثبتت تنقيبات كاثلين كينيون أن

أورشليم قد ظهرت كبلدةٍ مسوَّرة لأول مرة في

مطلع عصر البرونز الوسيط، وحوالي عام ١٨٠٠ق.م. تقريبًا.

١٣ وقد شغل موقعها حين ذاك مساحةٌ لا

تزيد عن أربعة هكتارات ونصف على ذروة هضبة

عوفيل أسفل الجدار الجنوبي للحرم الشريف

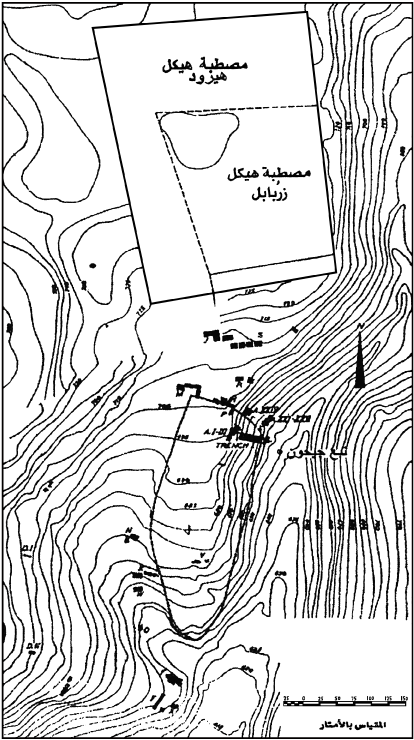

١٤ (الخريطة رقم

١-١). وهذه المساحة لا تزيد

كثيرًا عن مساحات القرى الكبيرة للعصر الحجري

الحديث

(

Neolethic)

مثل قرية أريحا في غَور الأردن، في الوقت الذي

تراوحت فيه مساحات المدن المهمة في سورية خلال

عصر البرونز الوسيط بين خمسين هكتارًا ومائة

هكتار، وبلغت مساحة مدينة حاصور في الجليل ٧٥

هكتارًا. ويبدو أن نبع جيحون في وادي قدرون

«وادي الست مريم» هو الذي استجلب المواطنين

الأوائل إلى هذا المكان. فبسبب ندرة الأمطار

شتاءً وانقطاعها تمامًا في الصيف، كان توزُّع

مواقع المدن الفلسطينية، وخصوصًا في المناطق

الحساسة للجفاف مثل المناطق الهضبية، محكومًا

بقرب الينابيع التي تزوِّدها بالماء طوال

السنة.

وقد شهدت أورشليم حياةً اقتصادية نشِطة

بتأثير المناخ المؤاتي الذي ساد منطقة شرقي

المتوسط خلال عصر البرونز الوسيط، والذي تميز

بمعدلاتٍ مطرية عالية، وساعد على تحوُّل عددٍ

كبيرٍ من المواقع الفلسطينية إلى بلدات

مسوَّرة، يسيطر كلٌّ منها على مساحة محدودة من

الأرض حوله. ففي مطلع الألف الثاني قبل الميلاد

تراجعت موجة الجفاف الطويلة التي ميَّزت الفترة

الانتقالية من عصر البرونز المبكر إلى عصر

البرونز الوسيط، وعاد المناخ الرطب والمطير

الذي شجع السكان الذين اقتُلِعوا من أراضيهم

الزراعية على العودة إلى حياة الاستقرار؛ فظهرت

القرى في كل السهول الخصبة، وانتعشت المراكز

الحضرية القديمة، وظهرت أيضًا مراكز حضرية

جديدة. ولكن أيًّا من هذه المراكز لم يبلغ من

الاتساع والقوة ما يؤهِّله للسيطرة على إقليمٍ

واسعٍ وإدارته بشكلٍ مركزي، ناهيك عن مملكة

كبيرة تجمع المنطقة الفلسطينية في وحدة سياسية

متكاملة؛ فقد بقي النظام السياسي هنا نظامًا

قَبَليًّا يقوم على المشيخات المحلية، والأسر

الحاكمة المتنفِّذة التي لم تتوصَّل بعد إلى

تأسيس سلالات مَلكية مستقرة السلطة.

١٥

ولكن موجة جديدة وطويلة من الجفاف بدأت

آثارها بالتوضُّح تدريجيًّا منذ مطالع عصر

البرونز الأخير، وبلغت ذروتها خلال الفترة

الانتقالية من القرن الثالث عشر إلى القرن

الثاني عشر ق.م. وكانت السبب، على ما يبدو، في

القضاء على الحضارة المزدهرة لعصر البرونز.

وهذا ما نلاحظه بشكلٍ خاص في المنطقة

الفلسطينية التي أخذ سكانها بالتناقص، وتراجعت

فيها مظاهر الثقافة في كل مجال، على ما تبديه

المخلفات المادية من فخاريات وفنون تشكيلية

وعمارة وتحصينات. وقد انهارت الزراعة أولًا في

المناطق الهضبية الحساسة للجفاف، وأخذ

المزارعون ينزحون عن أراضيهم منذ مطلع القرن

الثالث عشر، كما تم هجران المراكز الإقليمية

الرئيسية وبينها أورشليم.

١٦

(٣)

لقد أظهرت نتائج المسح الأركيولوجي الشامل

الذي أجراه عالِم الآثار الإسرائيلي

آفي

أوفير

(Avi Ofer) لمرتفعات يهوذا، أن

الاستيطان البشري قد توقف في المناطق المحيطة

بأورشليم منذ مطالع عصر البرونز الأخير؛ ولم

يعُد إليها إلا في الفترة الانتقالية بين القرن

العاشر والقرن التاسع قبل الميلاد. كما خرج

البروفيسور فرانكن

(H. Franken) من جامعة ليدن

بهولندا، وزميلته مارجريت

شتاينر

(M. Steiner) (اللذان عهِد إليهما

معهد الآثار البريطاني في القدس بإعادة تأريخ

اللُّقى الأثرية من موقع أورشليم) بنتائج

مفادها أن أورشليم كانت مهجورة وخالية من

السكان خلال القسم الثاني من عصر البرونز

الأخير. فلا أثر لتحصيناتٍ أو بوابات أو أية

لُقًى أثرية تدل على وجود حياة في الموقع. وبما

أن مثل هذه اللُّقى قد وُجدت بكثرة في الطبقة

الأثرية العائدة إلى عصر البرونز الوسيط؛ فإن

الادعاء بأن لُقى عصر البرونز الأخير قد انجرفت

لسببٍ ما، لا يقوم على أساسٍ علمي.

١٧

لا

يبدو أن هذا الوضع قد تغيَّر بالنسبة إلى

أورشليم خلال عصر الحديد الأول، وخلال مطلع عصر

الحديد الثاني في القرن العاشر قبل الميلاد. إن

التنقيبات الإسرائيلية برئاسة إيغال

شيلوه

(Yigal Shiloh) قد تركزت بشكلٍ خاص على

ما يُدعى بمدينة داود (وهي نفس مدينة عصر

البرونز الوسيط التي تُدعى بالمدينة اليبوسية

نسبة إلى الكنعانيين اليبوسيين من سكانها)

بحثًا عن آثار القرن العاشر والمملكة الموحدة،

وذلك خلال سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين،

وقد خرجت بنتائج مخيِّبة للآمال؛ إذ لم يتم

العثور على شواهد تدل على أن الحياة قد عادت

إلى المدينة خلال الفترة المفترَضة لحكم داود

وسليمان. وكما يقول الآثاري دافيد

أوسيشكين

(Daved Ossishkin) من جامعة تل أبيب؛

فإن غياب الدلائل لا يقتصر على البِنى

المعمارية الضخمة، بل يتعدى ذلك إلى الكسرات

الفخارية الصغيرة، وما إليها من اللُّقى

الصغيرة الدالة على وجود حياة سكنية نشِطة.

وبما أن موقع مدينة داود قد أمدَّنا بعددٍ

كبيرٍ من أمثال هذه اللُّقى من مستويات عصر

البرونز الوسيط ومن القرن الثامن والسابع قبل

الميلاد؛ فإن النتيجة التي يتوصَّل إليها

أوسيشكين هي أن أكثر التخمينات تفاؤلًا بخصوص

أورشليم القرن العاشر ق.م. تقول بأنها لم تكن

أكثر من قرية صغيرة عادية من قرى المناطق

الهَضَبية المتخلفة.

١٨

مع مطلع القرن التاسع ق.م. هنالك دلائل على

حدوث نشاطٍ إنساني على هضبة عوفيل، ولكن البيوت

لم يكن لها وجود، وما من بيِّنات تدل على أن

عددًا كبيرًا من السكان قد أقام هناك؛ لذا فإن

المرجح هو أن الموقع كان عبارة عن مقر إداري

لسُلطة سياسية متواضعة، وأننا الآن أمام بدايات

ولادة مدينة لم يكن لها وجود خلال بضعة قرون ماضية.

١٩

في سياق القرن التاسع (الذي شهد نشوء مملكة

السامرة وممالك شرقي الأردن، وازدهار مدن وادي

شفلح والسهل الفلستي، وبروز دور دمشق

الإقليمي)، تحوَّلت أورشليم إلى مدينة مسكونة،

وذلك في الوقت الذي ازدادت فيه حركة الاستيطان

في مرتفعات يهوذا؛ حيث جرى تنظيف الأراضي من

الأحراش البرية، وتحويلها إلى مدرجات صالحة

للزراعة، وأخذت منتجاتها تُدفَع إلى الأسواق

المحلية في أورشليم وحبرون اللتين تحوَّلتا إلى

مركزَين إقليميَّين في المرتفعات، إضافة إلى

لخيش أهم مدن سهل شفلح. ثم إن هذه المدن الثلاث

قد دخلت في تنافسٍ من أجل السيطرة على الأراضي

الزراعية في الهضاب الجنوبية، والتي لم تكن

قُراها قد خضعت بعدُ لسُلطة مركزية. ولم تُحسَم

هذه المنافسة إلا بعد أن قامت أورشليم بإلغاء

استقلال حبرون، ثم تجاوزتها وبسطت سُلطتها على

كامل مرتفعات يهوذا وصولًا إلى بئر السبع، وذلك

حوالي عام ٧٥٠ق.م. أما بالنسبة إلى مدينة لخيش

فقد كان على أورشليم أن تنتظر دمارها على يد

الآشوريين عام ٧٠١ق.م. لتستولي على تجارتها

كاملة، وتُطلِق يدها في مناطق سهل شفلح.

٢٠

وقد كان لتدمير السامرة، وإلغاء استقلال

المملكة الشمالية، وإلحاقها بالتاج الآشوري عام

٧٢١ق.م. آثار إيجابية على المملكة الجنوبية

الناشئة؛ فقد استقبلت المنطقة أعدادًا كبيرة من

السكان الزراعيين النازحين عن الشمال عقب

الحملات الآشورية على السامرة فيما بين ٧٣٤

و٧٢١ق.م. وهذا ما زوَّد منطقة الجنوب باليد

الزراعية العاملة الماهرة. ويُظهِر المسح

الأثري الميداني أن عدد القرى الزراعية فيما

بين أورشليم وبئر السبع قد بلغ خلال النصف

الثاني من القرن الثامن ق.م. قرابة ٣٠٠ قرية،

وتحوَّل العديد من القرى القديمة إلى بلداتٍ

حسنة التنظيم. ويقدِّر بعض الباحثين أن عدد

سكان يهوذا في أواخر القرن الثامن ق.م. قد بلغ

حوالي ١٢٠٠٠٠ نسمة، وهذا يعني أن المنطقة قد

شهدت ما يشبه الانفجار السكاني السريع بعد فترة

فراغ ديموجرافي طويلة المدى.

٢١

وتُظهِر التنقيبات الأثرية في أورشليم ما حصل

فيها من تطور سريع ومفاجئ. ففي مطلع القرن

الثامن ق.م. جرى تحصين المدينة اليبوسية على

ذروة هضبة عوفيل، كما جرى توسيعها باتجاه

الشمال، حيث ضمَّت إليها المنطقة الواقعة بين

السور الجنوبي للحرم الشريف والسور الشمالي

للمدينة اليبوسية، وهي المنطقة التي دعتها

كاثلين كينيون خطأً بمنطقة التوسُّعات السليمانية.

٢٢ (الخريطة رقم

١-٢). وفي أواخر القرن

الثامن ق.م. كانت الأحياء السكنية قد توسَّعت

غربًا عبر الوادي المركزي الذي يفصل سلسلتَي

جبال القدس الشرقية والغربية؛ فجرى إحاطة

المنطقة السكنية الجديدة بسورٍ ضخم. ويقدِّر

بعض الباحثين أن سكان المدينة في أواخر القرن

الثامن قد تجاوز ١٥٠٠٠ نسمة ضمن مساحة زادت عن

الخمسين هكتارًا

٢٣ (الخريطة رقم

١-٣).

تتعزَّز هذه الصورة الأركيولوجية لأورشليم

بالصورة التاريخية؛ فخلال كامل الألفية الفاصلة

بين القرن الثامن عشر والقرن الثامن قبل

الميلاد، عاشت المدينة على هامش الأحداث، ولم

يرِد ذكرها سوى مرتين فقط في النصوص المصرية.

أما النصوص الآشورية فقد تجاهلتها تمامًا،

وكذلك الأمر فيما يتعلق بالنصوص المحلية

السورية؛ فبينما يرِد ذكر مدينة حاصور الجليلية

في نصوص مدينة إيبلا منذ أواسط الألف الثالث

قبل الميلاد، ويرِد أيضًا في أرشيف مدينة ماري،

الذي يعود إلى القرن الثامن عشر، حوالي عشرين

مرة كمدينة تجارية مهمة في الشمال الفلسطيني؛

فإن أورشليم التي عاصرت في نشأتها أرشيف مدينة

ماري كانت مجهولة تمامًا من قِبَل البعثات

التجارية والدبلوماسية المتبادَلة بين بلاط

ماري وبلاط حاصور.

ورد ذِكر أورشليم لأول مرة في نصوص اللعنات

المصرية (

Execration

Texts) التي تعود إلى

القرن الثامن عشر ق.م. (وهي نصوص سحرية تُكتَب

على جِرار فخارية يجري تحطيمها في طقسٍ سحري

خاص من شأنه جلب الأذى على أسماء المذكورين

عليها)؛ فقد ورد اسم أورشليم واسم حاكمها ضمن

لائحة مدن فلسطينية وفينيقية اعتُبرَت من أعداء

مصر في المنطقة.

٢٤

وبما أن ملوك مصر لم يكونوا في ذلك الوقت

المبكر قد بسطوا سُلطتهم الفعلية والدائمة على

مناطق فلسطين، ولم يكن لهم فيها وجودٌ عسكري

دائم؛ فإن عداء مصر للمدن الوارد ذكرها في نصوص

اللعنات، لا بد وأنه ناجم عن قيام حكام هذه

المدن باعتراض طرق القوافل التجارية المصرية،

وفرضهم عليها الإتاوات الباهظة. أما الحملات

القليلة الموثَّقة على سورية في عهد المملكة

المتوسطة؛ فلم تكن تهدف إلا إلى تأديب الحكام

المحليين، وتأمين سلامة الطرق التجارية التي

تصل مصر بسورية وبابل وآسيا الصغرى، ومنها

الحملة التي شنَّها سنوسرت

الثالث

(Sen-Usert III) وبلغ فيها مدينة شكيم

في منطقة الهضاب الشمالية.

٢٥

بعد نصوص اللعنات بأكثر من أربعة قرون يرِد

ذكر أورشليم في أرشيف تل العمارنة الذي عُثِر

عليه في القصر المَلَكي بعاصمة الملك إخناتون،

ويعود إلى أواسط القرن الرابع عشر ق.م. تشكِّل

الرسائل المتبادَلة بين أمراء المحميات المصرية

في سورية الجنوبية والبلاط المصري الجزء الأكبر

من محتويات الأرشيف، وهي تصف حالة الفوضى التي

آلت إليها المنطقة بعد تراخي قبضة مصر

العسكرية، ونزاعات الممالك المحلية، وظهور

جماعات العابيرو المسلحة، وهي كتائب عسكرية

مرتزقة كانت تؤجِّر خدماتها لمن يدفع أكثر. بين

هذه الرسائل خمس أرسلها إلى إخناتون حاكمُ

منطقة أورشليم المَدعو عبدي هبة، يشكو فيها من

تعديات جيرانه بسبب ولائه للفرعون، وهجمات

العابيرو على منطقته، ويطلب من مصر قوات دعم

وحماية. لقد اعتُبرت رسائل تل العمارنة لفترة

طويلة بمثابة برهانٍ على أن أورشليم كانت في

القرن الرابع عشر ق.م. دولة-مدينة

(

city

state) قوية ومهمة، إلا

أننا نعرف الآن أن لبَّ منطقة يهوذا، وهو

المنطقة الواقعة بين أورشليم وحبرون في الجنوب،

لم يكن يحتوي في ذلك الوقت إلا على ثماني قرًى

صغيرة، وأن عدد السكان هنا، بما فيهم أورشليم

لم يتجاوز اﻟ ١٥٠٠ نسمة. من هنا ترى عالمة

الآثار الهولندية مارجريت شتاينر أن عبدي هبة

لم يكن ملكًا على مدينة، وإنما كان حاكمًا على

منطقة محدودة من الأرض، مهمته حماية المصالح

المصرية فيها، وأنه كان يقيم في حصنٍ صغيرٍ قرب

نبع جيحون في الوادي أسفل هضبة عوفيل. أما

المؤرخ الإسرائيلي ناداف

نعمان

(Nadav Na’aman) فيرى أن أورشليم عبدي

هبة لم تكن إلا مقرًّا إداريًّا تقيم فيه نخبة

حاكمة تدير شئون عددٍ قليل من القرى الزراعية

والجماعات الرعوية.

٢٦ وفي الحقيقة؛ فإن من يقرأ رسائل

عبدي هبة بعناية يرى أن الرسائل لا تشير إلى

أورشليم على أنها مدينة، ولا تذكر شيئًا عن

تحصيناتها وبواباتها، بل تشير دومًا إلى أراضي

أورشليم. كما أن بعض التفاصيل الصغيرة في

الرسائل تدل على ضآلة منطقة أورشليم هذه. ففي

الرسالة المعروفة بالرمز (

EA,

NO 289)، وبعد أن يطيل

عبدي هبة شرح وضعه الدقيق والأخطار المحدقة به

من قِبَل المدن التي عصت على الفرعون ومن قِبَل

العابيرو، يطلب من البلاط قوات حماية لا يزيد

عددها عن خمسين جنديًّا مصريًّا.

٢٧

بعد رسائل تل العمارنة يصمت التاريخ صمتًا

مطبقًا عن أورشليم وصولًا إلى أواخر القرن

الثامن قبل الميلاد، حيث يرِد اسم ملكها

المَدعو آحاز في لائحة ملوك منطقة غربي الفرات

الذين أدُّوا الجزية للملك الآشوري تغلث فلاسر

الثالث، حوالي عام ٧٣٥ق.م.

٢٨ هذا الصمت التاريخي ليس من قبيل

المصادفة، أو من قبيل النقص في معلوماتنا

التاريخية؛ لأن النصف الأول من الألف الأول قبل

الميلاد هو من الفترات الموثَّقة تاريخيًّا

بشكلٍ جيد، والنصوص التاريخية الآشورية التي

دوَّنت بالتفصيل أخبار حملات ملوك آشور، لم

تترك مملكة في سورية الجنوبية إلا وجاءت على

ذِكرها وذِكر أسماء ملوكها. من هنا فإننا لا

نستطيع تفسير عدم اهتمام ملوك آشور بأورشليم

إلا بفقر المدينة وضآلتها، وافتقاد مرتفعات

يهوذا إلى ما يغري الفاتح الآشوري.

يتزامن ورود ذِكر أورشليم في السجلات

الآشورية مع تحوُّل المدينة إلى عاصمة إقليمية

قوية، وبسطها لسلطتها على كامل مرتفعات يهوذا.

فمع أواخر القرن الثامن ق.م. فقط تبدأ اللُّقى

الأثرية بإعطائنا مؤشرات على تأسيس دولة مركزية

مكتملة في الهضاب الجنوبية؛ فقد انتشرت الكتابة

بشكلٍ واسع، وظهرت النقوش التذكارية والأختام

وطبعات الأختام، والعمارة الضخمة، والإنتاج

المركزي للفخار والزيت والخمور، وتحوَّلت

الصناعات والحِرف للمرة الأولى من شكلها

العائلي البسيط إلى شكل الإنتاج الواسع، الذي

يعمل بتوجيه مركزي.

٢٩

(٤)

إن أول مدينة حقيقية في موقع أورشليم هي

أورشليم عصر الملك آحاز، وهي الوحيدة التي

لدينا عنها وثائق أركيولوجية وتاريخية كافية.

من هنا؛ فإن المؤرخ لا يستطيع أن يبدأ دراسته

للتاريخ السياسي والثقافي والديني لأورشليم

ويهوذا بشكلٍ عام، إلا اعتبارًا من فترة حُكم

هذا الملك، أما ما قبل ذلك فهو بمثابة «ما قبل

التاريخ». والملوك الأحد عشر من سلالة الملك

الأسطوري داود، ممن يخبرنا محرر سِفر الملوك

الأول ومحرر سِفر الملوك الثاني عن تتابعهم على

عرش أورشليم؛ فلم يكونوا في حال صحة الخبر

التوراتي بخصوصهم سوى زعماء قبليِّين توصَّلوا

منذ أواسط القرن الثامن ق.م. إلى تأسيس حُكم

وراثي في المدينة.

وجد آحاز نفسه مُلقًى في حلبة السياسة

السورية المعقدة؛ فالآشوريون الذين كانوا

يضغطون بقوة على مناطق غربي الفرات منذ معركة

قرقرة عام ٨٥٤ق.م. والتي جرت بين التحالف

السوري بزعامة هدد عزر ملك دمشق وشلمنصر الثالث

ملك آشور، قد تحوَّلوا في عهد تغلث فلاسر

الثالث إلى سياسة ضم الأراضي المفتوحة إلى

التاج الآشوري. وكانت مملكة دمشق ما زالت تواجه

آشور بكل عنادٍ وقوة، وتدافع عن نفسها وعن بقية

ممالك غربي الفرات، بواسطة الأحلاف العسكرية

التي كانت تقودها، والتي أثبتت فعاليتها خلال

أكثر من قرن من الحروب الشرسة بين السوريين

والآشوريين.

لم تسعَ

دمشق إلى تشكيل إمبراطورية واسعة في مناطق غربي

الفرات، بل اكتفت بتشكيل نظام إقليمي سياسي

يهدف إلى حماية المنطقة عسكريًّا ويوحِّد

كلمتها سياسيًّا، ولهذا وجدت نفسها مضطرة إلى

التدخل عسكريًّا ضد أية دولة سورية تهادن آشور،

وتقبل دفع الجزية لها. قد تلقَّت مملكة إسرائيل

ضربة عسكرية قاصمة من دمشق عندما نقضت عهدها

معها بعد معركة قرقرة؛ فقد اجتاحها حزائيل

خليفة هدد عزر وأفنى قوتها العسكرية حتى لم

يبقَ لملكها يهو آحاز سوى خمسين فارسًا وعشر

مركبات وعدد قليل من المشاة (سِفر الملوك

الثاني، ١٣: ١–٧). كما قام بن هدد بن حزائيل

بحملة عسكرية ضد مملكة حماة للسبب نفسه على ما

يبدو؛ فحاصر ملكها زاكير في مقره الملكي بمدينة

حاتريكا شمال العاصمة، بمعونة حلف مؤلَّف من

ستة ممالك سورية شمالية. وأخبار هذه الحملة

موثَّقة في نصٍّ مشهور تركه زاكير نفسه باللغة الآرامية.

٣٠

عندما اعتلى آحاز عرش أورشليم حوالي عام

٧٣٥ق.م. كانت دمشق ما تزال تحاول إحكام قبضتها

على الممالك السورية، ولكنها غدت في الوقت نفسه

منهَكة عسكريًّا واقتصاديًّا بعد أن دفعت الثمن

الأكبر في الحروب السورية الآشورية. ويبدو لنا

من الخبر التوراتي في سِفر الملوك الثاني،

الإصحاح ١٦، وإشعيا، الإصحاح ٧، حول قيام دمشق

والسامرة بقتال أورشليم، أن آخر ملوك دمشق

المَدعو رحيانو في النصوص الآشورية، كان يجهز

لحلفٍ جديد يواجه به أعنف ضربة عسكرية متوقعة

على وسط وجنوبي سورية، وأنه حاول إقناع كلٍّ من

فقح ملك إسرائيل وآحاز ملك يهوذا بالانضمام

إليه، فقبِل فقح بينما رفض آحاز الذي كان قد

اتخذ قراره بالخضوع لآشور وعدم تعريض مملكته

الفتية للأخطار، وهي التي لم تواجه حتى الآن

آلة الحرب الآشورية. لم تكن دمشق لتقبل بوجود

دولة عميلة لآشور على حدودها الجنوبية في مثل

تلك الفترة الحاسمة من حياتها؛ لهذا اتفق

رحيانو ملك دمشق (المَدعو في النص التوراتي

رصين) وفقح ملك السامرة على قتال آحاز، وصعدت

قواتهما المشتركة فحاصرت أورشليم بغية إسقاط

مَلِكها، وتعيين ملك آخر ينزع طاعة

آشور.

لا يقدم لنا محرر سِفر الملوك الثاني أية

أسباب مقنعة دعت دمشق والسامرة لمحاربة

أورشليم، وإنما يكتفي بالقول: «حينئذٍ صعد رصين

ملك آرام وفقح بن رمليا ملك إسرائيل إلى

أورشليم للمحاربة؛ فحاصروا آحاز، ولم يقدروا أن

يغلبوه. وأرسل آحاز رسلًا إلى تغلث فلاسر ملك

آشور قائلًا: أنا عبدك وابنك، اصعد وخلِّصني من

يد ملك آرام، ومن يد ملك إسرائيل القائمَين

عليَّ. فأخذ آحاز الفضة والذهب الموجودة في بيت

الرب وفي خزائن بيت الملك، وأرسلها إلى ملك

آشور هدية؛ فسمع له ملك آشور، وصعد إلى دمشق

وأخذها وسباها إلى قير وقتل رصين، وسار الملك

آحاز للقاء تغلث فلاسر ملك آشور إلى دمشق»

(الملوك الثاني: ١٦: ٥–١٠).

إن من يقرأ هذا الخبر في سِفر الملوك الثاني،

يظن أن تغلث فلاسر قد قبِل رشوة آحاز، وأنه قد

عبر الفرات بقواته خصِّيصَى لنجدة أورشليم،

ولكن السجلات الآشورية تعطينا صورة تقريبية عن

حقيقة ما حدث في ذلك الوقت. ففي حوالي ٧٣٣ق.م.

شنَّ تغلث فلاسر الثالث حملة على مناطق غربي

الفرات استهدفت سورية الجنوبية، وبشكلٍ خاص

دمشق والسامرة. حاصر تغلث فلاسر السامرة أولًا،

وخلع الملك المتمرد، وعيَّن بدلًا منه أحد

قادته ويُدعى هوشع، ثم ألحق كل ممتلكاتها

الواقعة خارج الهضاب بالتاج الآشوري. بعد ذلك

توجَّه إلى دمشق فحاصرها ولم يقدر على

اقتحامها؛ فانتقم من رحيانو بإحراق بساتين

الغوطة المحيطة بالمدينة ثم انسحب، وفي العام

التالي (٧٣٢ق.م.) عاد إلى دمشق مرة أخرى ففتحها

وألغى استقلالها، ويبدو أن ملكها رحيانو قد

قُتِل في أثناء الدفاع عن المدينة. لم تتأخر

السامرة كثيرًا عن اللحاق بدمشق؛ فقد تمردت

مجددًا عام ٧٢٢ق.م. وجرى فتحها وتدميرها وسبي

أهلها إلى آشور عام ٧٢١ق.م. من قِبَل الملك

الآشوري صارغون الثاني.

٣١ ولم تقُم للسامرة قائمة بعد ذلك

التاريخ كدولة مستقلة.

لقد وضع آحاز نفسه في خدمة آشور منذ توليه

السلطة، إلا أنه لم يقطف ثمار عمالته لآشور إلا

بعد القضاء على استقلال دمشق في حملة عام

٧٣٢ق.م. التي شاركت فيها أورشليم بقواتٍ رمزية

على ما يبدو، وبعد دمار السامرة عام ٧٢١ق.م.

عقب هذَين الحدثَين المهمَّين في التاريخ

السياسي للمنطقة، شهدت منطقة الهضاب الجنوبية

سلسلة من التحولات الاجتماعية والسياسية التي

غيَّرتها تغييرًا تامًّا. فالتنقيبات الأثرية

تدل على حصول زيادة غير مسبوقة في السكان

بأورشليم التي توسَّعت منطقتها السكنية في

نهاية القرن الثامن ق.م. متجاوزة هضبة عوفيل

الشرقية الضيقة عبر الوادي المركزي إلى الهضبة

الغربية، وجرى إحاطة التوسُّعات الجديدة بسورٍ

ضخم (الخريطة رقم

١-٤).

كما ازداد عدد السكان في الهضاب الجنوبية كلها؛

ففي نهاية القرن الثامن ق.م. بلغ عدد القُرى

والبلدات التي كشف عنها المسح الميداني

الإقليمي الشامل ما يقارب الثلاثمائة، بعد أن

كانت المنطقة متخلخلة بالسكان، ولا تحتوي إلا

على عددٍ قليل من القُرى الصغيرة والبلدات

المتواضعة. وتدل التنقيبات الأثرية في المناطق

الواقعة إلى الجنوب من بئر السبع على ظهور

مستوطنات سكنية لعبت دور المحطات التجارية على

طول الطريق التجاري الصاعد من الجزيرة العربية.

الأمر الذي يدل على أن أورشليم قد شاركت بشكلٍ

فعال في تنشيط التجارة مع الجزيرة العربية تحت

إشراف الإدارة الآشورية. ومن ناحية أخرى؛ فإن

الازدهار المفاجئ لصناعة الزيت والفخار والخمور

يدل على أن أورشليم قد فتحت لنفسها أسواقًا

خارجية، وغدت مركزًا لتبادُل البضائع النقدية

على نطاقٍ واسع، وهذا ما أدَّى إلى تراكم

الثروات فيها، ونشوء شريحة بيروقراطية مدرَّبة

حول الطبقة الحاكمة توجِّه وتدير شئون البلاد.

إن العامل الأساسي وراء هذه التحولات الجذرية

هو أن مملكة يهوذا لم تكتفِ بدور العميل السلبي

لآشور، وإنما عملت على دمج نفسها في النظام

الاقتصادي للإمبراطورية الآشورية.

٣٢

عيَّن آحاز ابنه حزقيا وليًّا للعهد ومشاركًا

له في الحكم وهو ما زال غلامًا مراهقًا؛ فحكم

إلى جانب أبيه مدة أربع عشرة سنة قبل انتقال

السلطة إليه كاملة بوفاة أبيه، وبذلك امتدَّت

سنوات حكمه من ٧٢٩ إلى ٦٩٦ق.م. أفرد محرِّر

سِفر الملوك الثاني لحزقيا حيزًا قلَّما أفرده

لملك آخر؛ فهو الملك الصالح الذي أعاد عبادة

يهوه في هيكل أورشليم إلى سابق عهدها بعد أن

انحرف أبوه آحاز عن الدين القويم، وعبد آلهة

الأقوام الأخرى، وهو من وسَّع أراضي المملكة،

وضمَّ إليها مناطق جديدة، وهو من حصَّن أورشليم

وبقية مدن يهوذا، وهو من زاد غلة الزراعة

وكثَّر المواشي، وجعل طرق التجارة آمنة، وهو

الذي أجرى مياه نبع جيحون في قناة تحت المدينة

لتصب عند الجهة الغربية من الهضبة، ولكن حزقيا

هذا قام بأول وآخر محاولة تمرد على آشور، وتم

ذلك بتحريضٍ من مصر التي وعدته

بالمساعدة.

وفي الحقيقة فإنه لا يوجد لدينا مبرر للشك في

الصورة التي قدَّمها محرر سِفر الملوك الثاني

عن حزقيا؛ فالتنقيبات الأثرية الحديثة في موقع

أورشليم تدل على تحسيناتٍ وإضافاتٍ وترميمات

هامة على سور المدينة يمكن إرجاعها إلى عصر

حزقيا. وكانت التنقيبات القديمة قد كشفت عن

القناة التي حفرها حزقيا تحت موقع أورشليم

اليبوسية، وأجرى فيها مياه نبع جيحون من الجهة

الشرقية إلى الجهة الغربية لهضبة عوفيل، لتصب

في بركة سلوام التي تقع في مكان مموَّه، ويسهل

الدفاع عنه في أحوال الحصار. ومن ناحية أخرى

فإن قرار التمرد على آشور تتخذه دولة مستقرة

اقتصاديًّا وسياسيًّا، وتقوم بدور الشريك في

النظام الاقتصادي الآشوري، وتعمل على حماية

مصالحه، يدل على ما وصلت إليه أورشليم من قوة

ومن ثقة بالنفس، وإحساس النخبة الحاكمة فيها

بمقدرتها على حشد الموارد لتمويل المواجهة مع

آشور.

كان

صارغون الثاني قد أبقى على استقلال أورشليم،

وتفادى الاقتراب من أراضيها، على الرغم مما

ألحقه من دمارٍ بالسامرة وعددٍ من مدن الساحل

الفلستي مثل أشدود وغزة، وعقرون التي صُوِّرت

مشاهد اقتحامها على نحتٍ بارزٍ عُثر عليه في

قصر صارغون. فلقد أفلح آحاز في كسب رضا صارغون،

مثلما أفلح في كسب رضا سلفيه شلمنصر الخامس

وتغلث فلاسر الثالث. ولكن طموحات حزقيا وإحساسه

بمقدرة أورشليم على لعب دورٍ إقليمي بارز في

فلسطين وبقية سورية الجنوبية، دفعته لاتخاذ

قرار بدا له صائبًا في ذلك الوقت. فبعد وفاة

صارغون الثاني غابت الجيوش الآشورية عن مناطق

غربي الفرات حوالي أربع سنوات، وبدت قوتها

ومقدرتها على شن غزوات جديدة موضعَ شك، الأمر

الذي سوَّل للعديد من ممالك سورية الجنوبية

التمرد ورفض أداء الجزية. وقد بدا لحزقيا

حينئذٍ أن من الأفضل له أن يركب الموجة ويستفيد

منها، بدلًا من أن يبقى عميلًا لقوة إمبراطورية

بدت له في طريق الأفول. يضاف إلى ذلك أن مصر

التي كانت سابقًا تعِد بالمساعدة ثم لا تفي

بوعودها، قد تحركت هذه المرة بسرعة. وقبل أن

تصل القوات الآشورية لإخماد التمرد الجديد،

كانت القوات المصرية موجودة بكثافة في فلسطين،

وجاهزة للتدخل إلى جانب حزقيا وغيره من الملوك

الذين وعدتهم بالمساعدة.

في عام ٧٠١ق.م شنَّ الملك سنحاريب حملة على

مناطق غربي الفرات استهدفت الممالك الفينيقية

والفلسطينية المتمردة. بعد إخضاعه فينيقيا، هبط

سنحاريب نحو الساحل الفلستي فأخضع أشقلون زعيمة

تحالف المدن الفلستية، ثم صعد إلى سهل شفلح،

وحاصر مدينته الرئيسية لخيش ثم اقتحمها

ودمَّرها تدميرًا كاملًا. وكان حزقيا قد خرج

لملاقاته، وعسكر في مكانٍ يدعوه النص الآشوري

بسهل ألتقو

(Al-ta-qu) الذي يرجح أن يكون

موقع التقيه التوراتي على بُعد بضعة كيلومترات

جنوبي عقرون. ولكن المعركة انجلت عن هزيمة

حزقيا والقطعات المصرية المساندة له؛ فانسحب

إلى أورشليم حيث حاصره الجيش الآشوري بعد

تدميره لستٍّ وأربعين قرية وبلدة في يهوذا.

وبعد حصار طويل وافق حزقيا على دفع الجزية،

والخضوع مجددًا لآشور؛ فارتد عنه سنحاريب، ولم

يقتحم المدينة.

٣٣

يقدم لنا سِفر الملوك الثاني، الإصحاحان ١٨

و١٩، روايته الخاصة عن حملة سنحاريب على

أورشليم. فالمحرر التوراتي هنا، وعلى عادته

دومًا، غير مهتم بما يجري على الساحة الإقليمية

والدولية، أو أنه على جهلٍ تام به، فهو يجعلنا

نظن أن حملة سنحاريب كانت موجَّهة أساسًا ضد

أورشليم التي عصى ملكها ملك آشور، وعندما وصلت

جيوش سنحاريب إلى سهل شفلح وحاصرت لخيش، ذعر

حزقيا وبعث برسله إلى سنحاريب يعلن ولاءه

واستعداده لدفع الجزية. ولكن سنحاريب بعد قبوله

الجزية أرسل ثلاثة من قواده العسكريين فحاصروا

أورشليم حصارًا طويلًا، وراحوا يحرِّضون أهل

المدينة على العصيان، ويعِدونهم بالسبي إلى

أرضٍ أفضل من أرضهم إذا خذلوا ملِكهم، وفتحوا

أبواب مدينتهم بدلًا من أن يموتوا هم وعائلاتهم

فيها. وعندما آلت المدينة إلى السقوط تدخَّل

إله إسرائيل، وضرب جيش سنحاريب، فلما أفاق أهل

أورشليم صباحًا وجدوا جنود آشور جثثًا هامدة،

وأن سنحاريب قد انسحب.

تؤيد نتائج التنقيب الأثري أخبار حملة

سنحاريب هذه. فمدينة لخيش قد دُمِّرت تدميرًا

كاملًا، ولم تعُد بعد ذلك إلى سابق عهدها

قَطُّ. ولدينا من قصر سنحاريب بعاصمته نينوى

نحتٌ بارزٌ كان يزين قاعة عرش الملك، وقد صور

الفنان عليه، بكل دقة، جميع تفاصيل حصار لخيش

والأسلحة وأدوات الحصار الآشورية المستخدَمة،

ودفاع الأهالي عنها ثم سقوطها وسبي أهلها. وفي

منطقة يهوذا تظهر آثار الدمار في كل موقع من

مواقعها، الأمر الذي يدل على أن سنحاريب لم

يقصد فقط إلى تلقين حزقيا درسًا قاسيًا، بل قصد

أيضًا تدمير البِنية الاقتصادية للمملكة ومصادر ثروتها.

٣٤

(٥)

بعد حملة سنحاريب تصمت النصوص الآشورية عن

أورشليم صمتًا تامًّا، وفيما عدا خبرَين

عابرَين يتعلقان بالملك منسَّى خليفة حزقيا،

فإن السجلات الآشورية لا تتعرض لما كان يجري في

يهوذا، ولا تأتي على ذكر أحدٍ من ملوكها، وذلك

حتى نهاية

الإمبراطورية الآشورية بعد حوالي قرن من الزمن،

على الرغم من أن آشور كانت قد احتلت مصر، وكانت

جيوش أسرحادون وابنه آشور بانيبال تعبر فلسطين

في سيرها إلى وادي النيل، وتؤدب في طريقها

المدن العاصية على آشور، وهذا يدل على أن

أورشليم قد بقيت على ولائها لآشور، وعلى لعب

الدور المرسوم لها في النظام الإقليمي

الآشوري.

بعد

ثلاث سنوات من حملة سنحاريب تُوفي حزقيا،

وخلَفه ابنه منسَّى عام ٦٩٦ق.م. وعلى الرغم من

السمعة السيئة التي تمتع بها هذا الملك في نص

سِفر الملوك الثاني، لتركه عباده يهوه والسير

وراء آلهة أخرى؛ فإنه كان الرجل القوي الذي

أعاد إلى المملكة صحتها بعد الدمار الشامل الذي

خلَّفته حملة سنحاريب. لقد أدرك منسَّى بحسٍّ

براجماتي سليم أن الطريق الوحيد لإعادة بناء

يهوذا هو العودة إلى تبعية آشور وحمايتها، وربط

اقتصاد الدولة بالنظام الاقتصادي الآشوري. ولم

يمضِ عَقدان من الزمن على حكم منسَّى الذي دام

حوالي خمسين سنة، حتى استردت البلاد عافيتها،

ودخلت في بداية عصر ازدهار لم تشهد له مثيلًا؛

فقد أفادت أورشليم من دمار جارتها الغربية

لخيش، وسيطرت بشكلٍ كامل على تجارة سهل شفلح

والسهل الفلستي. كما وسَّعت حدودها الإدارية

غربًا لتشمل جزءًا كبيرًا من سهل شفلح، وشرقًا

لتشمل المنطقة الغربية من غَور الأردن ابتداءً

من أريحا، وكل شواطئ البحر الميت. وبما أنها

استوعبت عددًا كبيرًا من النازحين من سهل شفلح

عقب حملات سنحاريب؛ فقد ازداد عدد سكان العاصمة

بشكلٍ ملحوظ، كما ازداد عدد سكان مناطق يهوذا

الزراعية؛ فازداد الإنتاج، وانتشرت القرى

الزراعية في المناطق الجافة الشرقية والجنوبية،

التي كانت خلال القرن الثامن خالية من

المستقرات الزراعية الدائمة. وبما أن النظام

الاقتصادي الإقليمي لآشور كان يعتمد بشكلٍ

رئيسي على صناعة الزيت وإدارة تجارته، وعلى

التحكم بتجارة الجزيرة العربية؛ فقد لعبت

أورشليم دورًا مهمًّا في هذَين المجالَين

لحسابها وحساب آشور في آنٍ معًا. ويبدو أن

محطات القوافل المتوضعة على الطريق الذي يخترق

سيناء صعودًا نحو يهوذا، قد وُضعَت تحت الإشراف

المباشر لبلاط أورشليم، وصار جزء كبير من تجارة

الجزيرة العربية يصب في أورشليم قبل إعادة

تصديره، وصار للتجار العرب وجودٌ مكثَّف في

المدينة، على ما تدل عليه نقوشٌ كتابية يمنية

على الجِرار الفخارية

(

Ostraca)،

وُجدت في العديد من مواقع يهوذا بما فيها

أورشليم؛ حيث تم اكتشاف ثلاثة من هذه النقوش

إضافة إلى ختم نُقِش عليه اسم صاحبه اليمني.

٣٥

تُعتبَر فترة حكم الملك منسَّى بمثابة الذروة

في تاريخ مملكة يهوذا، سواء من حيث ثروة البلاد

أم عظمة عاصمتها ورخاء أهلها. من هنا فإننا

نرجح أن محرر سِفر الملوك الأول في وصفه لثراء

الملك سليمان وعظمة قصوره ورخاء أهل يهوذا في

عصره، قد استمد مادته من الوضع العام لأورشليم

ويهوذا في أواسط القرن السابع قبل الميلاد. إن

زيارة ملكة سبأ المزعومة لسليمان بموكبها

العظيم، الذي حمل أفخر بضائع جزيرة العرب، وما

رأته من عظمة بلاطه وروعة قصوره وطعام مائدته

ومجلس عبيده وموقف خدَّامه وملابسهم (الملوك

الأول: ١٠) لا يمكن ربطها إلا بفترة العقود

الأخيرة من حكم الملك منسَّى. فالعلاقات

الدبلوماسية والثقافية بين جزيرة العرب ومنطقة

فلسطين قد وصلت في ذلك الوقت مستوًى عاليًا لم

يتحقق من قبل. وكانت قوافل التجارة العربية تصب

في أورشليم، كما كان للتجار العرب وجودٌ مكثَّف

في مدن يهوذا الكبرى. ولربما قامت إحدى ملِكات

القبائل العربية الشمالية، اللواتي ورد ذِكر

بعضهن في النصوص الآشورية بزيارة ودية للملك

منسَّى، وكانت وراء قصة زيارة ملكة سبأ

لسليمان. فمن سجلات الملك أسرحادون نعرف عن

ملكة اسمها إشكالاتو (ربما عشق اللات) اقتادها

الملك أسيرة إلى نينوى بعد هزيمتها العسكرية،

وكذلك عن ملكة اسمها طاربو كانت قد تربَّت في

بلاط الملك، وتعلَّمت قبل إعادتها لتحكم على

شعبها. ومن سجلات آشور بانيبال نعلم عن ملكة

اسمها عادية جرى أسرها مع زوجها في المعركة،

واقتيدا إلى بلاط الملك. ومن السجلات الأقدم

لتغلث فلاسر الثالث نعلم عن ملكة اسمها زبيبة

كانت تدفع الجزية لآشور، وعن أخرى اسمها شمسة

هربت بعد هزيمتها في المعركة، واختفت في عمق الصحراء.

٣٦

بعد وفاة منسَّى خلَفه ابنه آمون الذي تُوفي

بعد سنتين فخلَفه ابنه يوشيا، وله من العمر

ثمانية أعوام فقط. حكم يوشيا فترة طويلة

(٦٣٩–٦٠٨ق.م.) وعاصر الفترة العاصفة التي شهدت

زوال آشور ووراثة الأسرة الكلدانية الحاكمة في

بابل لأملاكها في مناطق غربي الفرات، وما تلا

ذلك من صراعٍ بابلي مصري على تركة آشور، شاركت

فيه أورشليم، الأمر الذي أدَّى إلى نهايتها

وتدميرها وزوال مملكة يهوذا.

بعد وفاة الملك آشور بانيبال عام ٦٣٣ق.م.

أعلن نابو بولاصر الكلداني نفسه ملكًا على

بابل، واستقل عن آشور. ثم عقد حِلفًا مع مملكة

ميديا الإيرانية، وسارت جيوشهما من الجنوب ومن

الشرق فأطبقت على مدن المثلث الآشوري نينوى

ونمرود وآشور التي سقطت واحدة تلو أخرى بين

عامَي ٦١٤ و٦١٢ق.م. تراجع آخر ملوك آشور

المَدعو آشور أوباليط، إلى ما وراء نهر الفرات،

وأقام لنفسه مقر قيادة مؤقتة في حران بالشمال

السوري. ومن هناك أرسل إلى الفرعون نخو في مصر

يطلب مساعدته، وكانت مصر قد استقلت عن آشور في

أواخر عهد الملك آشور بانيبال، وبدأت تحلم

باستعادة مناطق نفوذها في سورية الجنوبية، فهرع

نخو لنجدة الآشوريين؛ لأنه كان يفضِّل الإبقاء

على الدولة الآشورية المريضة، بدلًا من أن يرى

إمبراطورية فتيَّة تفكر باستعادة أملاك آشور في

مصر.

صعد نخو بجيشه عام ٦٠٩ق.م. باتجاه مناطق

الفرات لتخفيف الضغط البابلي على الملك الآشوري

في حران، ولكن يوشيا، الذي لم يكن يُقدِّر بابل

حقَّ قدرها في ذلك الوقت، اعتقد أن بإمكانه ملء

الفراغ الذي سيُحدِثه غياب آشور عن المنطقة؛

فقرر اعتراض حملة نخو، وانتظره في وادي يزرعيل

عند موقع مجدو، والنص التوراتي هنا لا يعطينا

أي سبب دفع بيوشيا لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

عبثًا حاول نخو إقناع يوشيا بالعدول عن قراره

موضحًا له أنه لا يقصد محاربة أورشليم، ولكن

يوشيا تنكَّر بثياب جندي عادي على عادة الملوك

في ذلك الوقت، وابتدأ المعركة التي انجلَت بعد

وقتٍ قصيرٍ عن هزيمة جيش أورشليم، وإصابة يوشيا

بجراحٍ بليغة، نُقِل على أثرها إلى أورشليم حيث

مات هناك (أخبار الأيام الثاني، ٣٥:

٢٠–٢٤).

قطف يوشيا ثمار نهضة القرن السابع ق.م.

بكاملها؛ فقد ورث عن أبيه مملكةً غنية مستقرة

وثروات هائلة راكمتها الطبقة الحاكمة من خلال

إدارتها للمصالح الآشورية في المنطقة، وثروات

أخرى راكمتها شريحة الكُهَّان في هيكل أورشليم.

وعلى عكس أبيه آمون وجَدِّه منسَّى فقد عمل

المستقيم في عينَي الرب، وسار في جميع طرق داود

أبيه. وعلى حد قول محرر سِفر الملوك الثاني

«ولم يكن قبله ملكٌ مثله قد رجع إلى الرب بكل

قلبه وكل نفسه وكل قوته، حسب كل شريعة موسى،

وبعده لم يقُم مثله» (الملوك الثاني، ٢٣: ٢٥).

وكان محرر سِفر الملوك الأول قد وصف الملك

سليمان بعباراتٍ مشابِهة عندما قال «لم يكن

مثلك قبلك ولا يقوم بعدك نظيرك» (الملوك الأول،

٣: ١٢). وهذا ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن

المحرر التوراتي في رسمه لشخصية الملك سليمان

قد مزج فيها عناصر من شخصية منسَّى وأخرى من

شخصية يوشيا، وهما أعظم شخصيتَين حَكَمتا خلال

عصر أورشليم الذهبي في القرن السابع قبل

الميلاد. قاد يوشيا ثاني أكبر عملية إصلاحٍ

ديني بعد حزقيا؛ فأخرج كل رموز العبادات

الأجنبية من هيكل الرب، وطهَّره من كهنة

الأصنام، وهدم المرتفعات التي بناها سليمان

قبالة أورشليم لعشيرة وغيرها من آلهة كنعان،

وطارد كهنة المرتفعات وذبحهم في كل مكان من

أراضي يهوذا.

لا تخبرنا رواية سِفر الملوك الثاني عن مآل

حملة نخو، ولكننا نعرف الآن من بعض شذرات

الحوليات البابلية، أن نبوخذ نصر الذي ورث عرش

بابل قد هزم نخو عام ٦٠٥ق.م. قرب كركميش على

الفرات؛ فتراجع نخو، وأقام لنفسه مقرَّ قيادة

مؤقتًا في ربلة (غربي مدينة حمص الحالية باتجاه

الهرمل)، ومن هناك بدأ يتصرف كحاكمٍ على مناطق

سورية الوسطى والجنوبية، ويُعيد ترتيب أوضاعها

السياسية. وهنا يقول لنا محرر سِفر الملوك

الثاني إن نخو أرسل قواتٍ من عنده إلى أورشليم

فقبضت على ملكها يهوآحاز بن يوشيا، وقادته

أسيرًا إلى ربلة ومنها إلى مصر، وعيَّن نخو

بدلًا عنه أخاه يهوياقيم، الذي تعهَّد بالولاء

لمصر ودفع الجزية لها (الملوك الثاني، ٢٤:

٣١–٣٥).

ولكن نبوخذ نصر قرر وضع حدٍّ نهائي لطموحات

مصر في سورية الجنوبية بعد أن استقرت له الأمور

في مناطق الفرات؛ فشنَّ حملة على نخو أجبرته

على التراجع، ثم طارده إلى حدود مصر. وفي طريق

عودته توقف عند أورشليم الموالية لمصر؛ فقبض

على ملكها يهوياقيم وساقه أسيرًا إلى بابل، ثم

عيَّن بدلًا منه ابنه المَدعو يهوياكين الذي

تعهَّد بالخضوع لبابل. ولكن الملك الجديد الذي

ورث عن أبيه الولاء لمصر ما لبث أن تمرد

مجددًا، فتوجَّه إليه نبوخذ نصر في سياق حملة

جديدة له على سورية الجنوبية. وهنا يقول لنا

محرر سِفر الملوك الثاني إن نبوخذ نصر قد حاصر

أورشليم وفتحها (حوالي عام ٥٩٧ق.م.) وقبض على

ملِكها وساقه أسيرًا إلى بابل، وسبى من أهل

أورشليم ١٠٠٠٠ نسمة، واستولى على كنوز الهيكل

وخزائن بيت الملك، ثم عيَّن المَدعو صدقيا

ملِكًا، وهو عم الملك المخلوع (الملوك الثاني،

٢٤: ١٠–١٧). أما الحَوليَّات البابلية فتقول في

نصٍّ مختصر ومجرَّد من التفاصيل ما يلي: «في

شهر كيسليمو من السنة السابعة قاد ملك أكاد

جيوشه عبر بلاد حاتي؛ فحاصر مدينة يهوذا وفتحها

في اليوم الثاني من شهر أدارو؛ فقبض على

ملِكها، وعيَّن عوضًا عنه ملِكًا جديدًا

اختاره، وأخذ منها جزية كبيرة حملها إلى بابل.»

٣٧

لم يأخذ صدقيا عِبرة كافية من حملة نبوخذ نصر

على أورشليم وما نتج عنها، فما إن غابت جيوش

آشور عن المنطقة حتى راح يبعث الرسل إلى ملوك

فينيقيا وشرقي الأردن في محاولة لخلق تحالفٍ

جديد. ويبدو أن ملوك آدوم وموآب وعمون وصيدون

وصور، أو مندوبين عنهم، قد اجتمعوا في أورشليم

بدعوة من الملك صدقيا، على ما نفهم من نص سِفر

إشعيا الإصحاح ٢٧، الآية ٣. ومثل هذه الاتصالات

كانت تجري بتشجيعٍ من مصر، فبعد حملة نبوخذ نصر

الأخيرة على أورشليم، قام الفرعون بسامتيك

بجولة عسكرية سِلمية زار خلالها عددًا من

الممالك الفلسطينية والفينيقية لكسب ولائها،

على ما نعرف الآن من بردية مصرية.

٣٨

جاء رد فعل بابل سريعًا وحاسمًا، وراحت وعود

مصر أدراج الرياح أمام حملة بابلية جديدة طالت

عددًا من الممالك الفلسطينية، بينها أورشليم،

التي ضرب نبوخذ نصر حولها حصارًا ثم عاد إلى

مقر قيادته في ربلة لإدارة حملاته التأديبية

الأخرى. بعد عامَين من الحصار، فتح الجيش

الكلداني المدينة، ودمَّرها تدميرًا كاملًا،

وأحرقها بالنار، وساق أهلها مسبيِّين إلى بابل،

ولم يبقَ في الأرض سوى فقراء الفلاحين (الملوك

الثاني، ٢٥: ١–١٧). أما الملك صدقيا فقد سيق

إلى نبوخذ نصر في ربلة؛ حيث أمر بقتل أفراد

عائلته أمامه، ثم سمل عينَيه وأرسله أسيرًا إلى

بابل. وهكذا وفي عام ٥٨٧ق.م. زالت مملكة يهوذا

إلى الأبد عن الخارطة السياسية لمنطقة الشرق

القديم، وتحوَّلت إلى ولاية بابلية فقيرة

ومنطقة ريفية متخلفة. ولمدة ثلاثة قرون قادمة

تغيب أخبار أورشليم في الظلام، ولا يتوفر لدينا

أي نص غير توراتي يذكرها أو يهتم بما كان يجري

في مناطق الهضاب الفلسطينية.

لا يتوفر لدينا نص بابلي يصف الحملة الأخيرة

على أورشليم وتدميرها، إلا أن التنقيبات

الأثرية كشفت عن آثار دمار وحرائق في موقع

أورشليم ترجع إلى بدايات القرن السادس ق.م. كما

تظهر آثار الدمار في العديد من مواقع يهوذا

الرئيسية، وانقطاع في الحياة السكنية دام في

بعضها قرابة قرن ونصف.

٣٩ في عام ٥٣٩ق.م. دخلت المنطقة في

العصر الفارسي بعد دخول الملك قورش بابل وقضائه

على المملكة البابلية الجديدة واستيلائه على كل

ممتلكاتها في وادي الرافدَين وغربي الفرات، ثم

قام خلفاؤه بضم مصر.

من هذا العرض المكثَّف للحياة السياسية في

أورشليم، نلاحظ أن المحرر التوراتي، على الرغم

من جهله الواضح بما كان يجري على الساحة

الإقليمية والدولية خلال الفترة التي عاشتها

مملكة يهوذا، قد قدَّم لنا عددًا من الأخبار

التي تقاطعت في عمومياتها، وأحيانًا قليلة في

تفاصيلها، مع المصادر الخارجية، وذلك ابتداءً

من عصر الملك آحاز في نهاية القرن الثامن ق.م.

وحتى أواخر القرن السابع ومطلع السادس ق.م.

والسبب في ذلك راجع، في رأينا، إلى انتشار

الكتابة للمرة الأولى في الهضاب الجنوبية،

ونشوء شريحة بيروقراطية في أورشليم أخذت تدوِّن

أخبار الملوك في حَوليات منظَّمة على طريقة

حَوليات ملوك السامرة الأقدم، وحَوليات ملوك

آشور وملوك المدن الفينيقية. وقد أشار المحررون

التوارتيون إلى نوعَين من هذه الحَوليات، الأول

خاص بملوك السامرة ودَعوه بأخبار الأيام لملوك

إسرائيل، والثاني خاص بملوك أورشليم، ودعَوه

بأخبار الأيام لملوك يهوذا.

وعلى الرغم من أن بعض الباحثين المحدَثين

يشكك في وجود هذَين المصدرَين اللذين يدَّعي

المحررون التوراتيُّون الاعتماد عليهما؛ فإنني

لا أجد مبررًا لمثل هذا الشك، أو مانعًا في أن

يكون ملوك السامرة وأورشليم قد أمروا بتدوين

أخبارهم في سجلات كهذه متأثرين بجيرانهم

الفينيقيين بالدرجة الأولى، والذين سبقوهم

إليها. ولكني أشكك بأن هذَين المصدرَين

القديمَين قد وصلا بنصِّهما الأصلي إلى

المحررين التوراتيين، بل إن نُتَفًا منهما قد

وصلت إليهم منسوخة عن النص الأصلي. ولكن حتى في

هذه الحالة؛ فإن المحرر التوراتي كان

انتقائيًّا في اختيار أخباره من هذه الشذرات،

إضافة إلى تحويره لمَا اختاره لكي يتلاءم مع

المنظور الأيديولوجي لكهنة أورشليم خلال العصر

الفارسي (فترة ما بعد السبي)، والذين كانوا

يعكفون على صياغة قصة أصولٍ لمجتمع مقاطعة

أورشليم، وللمعتقَد الديني التوارتي الذي كان

يتشكَّل للمرة الأولى في تلك المقاطعة الصغيرة،

التي أَطلق عليها الفرس اسم مقاطعة «يهود»،

انطلاقًا من الاسم القديم يهوذا. يتجلى هذا

التحوير بشكلٍ رئيسي في المسائل

اللاهوتية.

(٦)

حتى وقتٍ قريب كان الباحثون يعتقدون بصحة وصف

المحرر التوراتي للحياة الدينية في أورشليم

ومملكة يهوذا. فهو يقول لنا بأن أهل يهوذا

كانوا على المعتقَد الأرثوذكسي كما رسمته

الأسفار الخمسة، وأنهم ما كانوا يزيغون عنه إلا

ليعودوا إليه طالبين الصفح والغفران من إله

إسرائيل. غير أن آخر التنقيبات في المناطق

الهضَبية الفلسطينية أمدَّتنا بفيضٍ من

المعلومات الأركيولوجية التي تؤكد أن أهل

أورشليم وبقية يهوذا، شأنهم في ذلك شأن أهل

السامرة، لم يعرفوا شيئًا عن الأسفار الخمسة،

ولم يسمعوا بالوحي الذي نزل على موسى في جبل

سيناء، ولم يكونوا على المعتقَد التوراتي الذي

بدأت صياغته في المنفى البابلي بعد زوال

أورشليم ومملكتها بوقتٍ طويل. وفي الحقيقة

فإننا لا نملك شاهدًا أو نقشًا كتابيًّا واحدًا

يدل على أن أهل يهوذا قد عرفوا مثل هذا

المعتقَد.

إن مؤرخ الأديان لا يستطيع أن يتقصَّى

المعتقَد الديني لثقافة ما، منقطعة عنا

زمنيًّا، إذا لم يترك لنا أهل تلك الثقافة

مخلفاتٍ تدل على معتقداتهم وطقوسهم، مثل مراكز

العبادة وصور الآلهة والأدوات الطَّقسية وما

إليها، وإذا تم دعم هذه المخلفات المادية

بالوثائق الكتابية التي تنتمي إلى الفترة نفسها

التي جاءت منها المخلفات المادية، تجمَّعت لدى

مؤرخ الأديان كل البيِّنات المباشرة التي تعينه

على رسم صورة عامة عن ذلك المعتقَد. وفي

الحقيقة فإن كل ما تركه لنا أهل يهوذا من

بيِّنات مباشرة على معتقداتهم، يقول لنا بأن

ديانة يهوذا كانت على النطاق الرسمي والشعبي

استمرارًا طبيعيًّا لديانة كنعان في عصر الحديد

الأول وما سبقه، شأنها في ذلك شأن ديانة

السامرة. فالآلهة التي عُبدَت هنا كانت آلهة

كنعانية تقليدية، وكل ما تم الكشف عنه من مراكز

دينية صغيرة أم كبيرة، كان مكرسًا لعبادات

الخصب المتأصلة هنا منذ أقدم العصور. أما الإله

يهوه الذي اختاره كهنة أورشليم في فترة ما بعد

السبي ليعبدوه وحده، فلم يكن في عصر مملكة

يهوذا إلا واحدًا من آلهة فلسطين، وعضوًا

رئيسيًّا في مجمعِ آلهةٍ موسَّع يضم العديد من

الآلهة والإلهات، كما كان زوجًا للإلهة عشيرة

المعروفة لدينا جيدًا من النصوص الكنعانية لا

سيما نصوص أوغاريت.

إن أول ما يطالعنا في المشهد الديني لمملكة

يهوذا إبان ازدهارها، هو آلاف التماثيل

الأنثوية الصغيرة التي اكتفى الفنان فيها

بإظهار الرأس والجذع مع النهدَين العاريَين،

وتُدعى لدى علماء الآثار ﺑ «الدُّمى

الجذعية» (Pillar Figurines). ولقد وُجِدَت هذه

التماثيل في كل موقع تقريبًا جرى التنقيب فيه،

سواء في المراكز الدينية أم في بيوت الناس

العاديين، وبلغ عدد القطع المكتشَفة منها ما

يربو على ثلاثة آلاف قطعة حتى الآن، وجميعها

تعود إلى عصر مملكة يهوذا فيما بين القرنَين

الثامن والسابع قبل الميلاد. مما لا شك فيه أن

هذه الدُّمى الجذعية تمثِّل الإلهة عشيرة،

وكانت تُستخدَم في طقوسٍ خاصة تهدف إلى استثارة

قُوى الخصب في الطبيعة، وهي القُوى التي تسيطر

عليها عشيرة. وقد قاد اكتشاف المزيد من هذه

اللُّقى الأثرية علماء الآثار المحافظين (الذين

كانوا حتى وقتٍ قريبٍ يروِّجون لموقف محرري

التوراة من مسألة ديانة أهل يهوذا) إلى إعادة

النظر في هذه المسألة، وأخذ عبادة الإلهة عشيرة

بجدية أكثر من الماضي.

وفي هذا يقول الآثاري المحافظ وليم ديفر ما

يلي: «إننا لا نعرف بالضبط ما الذي كان عليه

معتقَد الإله يهوه بالنسبة إلى الإسرائيلي

العادي. وعلى الرغم من أن النص التوراتي يقول

لنا بأن معظم الإسرائيليين كانوا يعبدون يهوه

وحده؛ فإننا نعرف الآن عدم صحة ذلك؛ لأن

الاكتشافات الأثرية قد أعطتنا الكثيرَ من

المعلومات عن عبادة الإسرائيليين القدماء.

ويبدو أننا يجب أن نأخذ عبادة الإلهة عشيرة

بجدية أكثر من الماضي.»

٤٠

لم يذكر لنا محررو التوراة شيئًا عن هذه

التماثيل، ولا هم أطلقوا عليها اسمًا معينًا،

ولكنهم وصفوا لنا عبادة الإلهة عشيرة التي كانت

حاضرة بين أهل السامرة ويهوذا من خلال ثلاثة

تجسيدات، سواء في المصلَّى العائلي أم في

المراكز الدينية الكبرى:

- (١)

في التجسيد الأول كانت الإلهة

عشيرة حاضرة من خلال صُورها

وتماثيلها المنصوبة في المعابد

والمنازل. ولقد صنعت أم الملك آسا

ملك أورشليم تمثالًا لعشيرة نصبته

في محرابها المنزلي (الملوك الأول،

١٥: ١٣)، كما صنع الملك منسَّى

تمثالًا لعشيرة نصبه في هيكل

أورشليم (الملوك الثاني، ٢١:

٧).

- (٢)

في التجسيد الثاني كانت عشيرة

حاضرة من خلال شجرة خضراء تُزرَع

قرب المذبح، وخصوصًا في المرتفعات

التي كانت تُقام عندها الطقوس

الدينية في الهواء الطلق (التثنية،

١٦: ٢١؛ والقضاة، ٦: ٢٥).

- (٣)

في التجسيد الثالث كانت حاضرة من

خلال جذع شجرة مُقتطَع يُنصَب في

المعبد قرب المذبح. وقد ذُكرت

عشيرة كجذع شجرة مقتطَع في ثمانية

عشر موضعًا متفرقًا من الكتاب،

وجُمع الاسم على صيغة عشيريم. وقد

استخدمت الترجمات العربية للتوراة

كلمة «سارية» كمقابلٍ لكلمة عشيرة

الواردة في النص للدلالة على

الشجرة أو على جذعها

المقطوع.

ولقد صار من المؤكد لنا الآن، أن الإلهة

عشيرة كانت في عقيدة أهل يهوذا زوجة للإله

الفلسطيني يهوه، والذي كان على ما يبدو المعبود

الرئيسي لأهالي السامرة ويهوذا في آنٍ معًا.

هذا ما تقوله لنا بعض النقوش الكتابية القليلة

التي يرِد فيها الإله يهوه، والتي عُثر عليها

في بعض مواقع المملكة. ففي موقع خربة الكوم،

على مسافة قليلة إلى الشرق من حبرون (الخليل)،

تم مؤخرًا اكتشاف قبر على شكل غرفة مبنية

بالحجر نُقشَت على جداره الكتابة التالية:

«لتحل عليك بركة الإله يهوه وعشيرته.» وفي موقع

عجرود (

Kuntillet

Ajrud) في شمالي سيناء تم

اكتشاف محطة قوافل تجارية، وبها معبد صغير

وُجدَت فيه جِرار فخارية عليها نقوش تذكر أسماء

الآلهة إيل وبعل ويهوه. كما ورد في بعضها ذِكر

يهوه وزوجته عشيرة حيث نقرأ: «لتحل عليك بركة

يهوه إله السامرة وعشيرته.» وأيضًا: «لتحل عليك

بركة يهوه إله تيمن وعشيرته.» وأيضًا: «لتحل

عليك بركة يهوه وعشيرته. ليباركك يهوه ويحفظك

ويكون إلى جانبك.» وقد تم إرجاع تاريخ هذه

النقوش إلى القرن الثامن قبل الميلاد.

٤١

ولدينا عدد من النصوص المهمة تركتها جالية

يهوذانية (نسبة إلى يهوذا) في جزيرة الفيلة

بمصر العليا؛ فقد عمل رجال هذه الجالية كمرتزقة

في الجيش المصري، واستقروا في الجزيرة منذ مطلع

القرن السادس قبل الميلاد، أي عقب التدمير

البابلي لأورشليم. وخلَّفوا أرشيفًا مدنيًّا

وإداريًّا باللغة الآرامية على أوراق البردي،

يتألَّف من صكوك زواج ومعاملات مدنية وتجارية

ومراسلات يعود تاريخها إلى القرن الخامس قبل

الميلاد. لقد صرنا نعرف الآن، وبعد اكتشاف هذه

الوثائق وترجمتها ونشرها، أن هذه الفئة

المعزولة من أهل يهوذا قد حافظت على المعتقدات

الدينية التي جاءت بها من الوطن الأم في آخر

عصر المملكة، وأن عباداتهم كانت تتركز حول عددٍ

من الآلهة الكنعانية التقليدية إلى جانب الإله

يهوه (ويرِد هنا بصيغة ياهو) الذي كان على ما

يبدو رئيسًا لمجمع آلهة الجزيرة، وإلى جانبه

الإلهة الكنعانية الشهيرة عنات المعروفة لنا

جيدًا من النصوص الأوغاريتية، وتُدعى هنا

عنات-ياهو. ويبدو أن عنات جزيرة الفيلة قد

حلَّت محل عشيرة كزوجة ليهوه. كما نعرف من

وثائق الأرشيف أن معبدَين رئيسيَّين قد شُيدا

في الجزيرة؛ واحد للإله ياهو والآخر للإله

المصري خنوب، وكان اسما هذَين الإلهَين يرِدان

في معرض استجلاب البركات، على ما نقرأ في رسالة

يقول صاحبها: «إلى سيدي ميكا-ياهو، من خادمك

جيديل. أتمنى لك السعادة والهناء وأدعو أن تحل

عليك بركة الإلهَين ياهو وخنوب». ولكن معبد

ياهو قد تهدَّم على ما نفهم من مراسلاتٍ جرت

بين رئيس الجالية في الجزيرة المَدعو يدونيا من

جهة، وكلٍّ من حاكم مقاطعة أورشليم (التي صارت

تُدعى يهود خلال العصر الفارسي) وحاكم مقاطعة

السامرة. وكان رئيس الجالية اليهودانية يطلب

عونهما في عملية إعادة البناء على غرار ما تم

بخصوص معبد أورشليم، ولم يتردد الحاكمان، على

ما نفهم من رسائلهما الجوابية، في تقديم كل عون ممكن.

٤٢

إن ما تُوصِّلنا إليه دراسة أرشيف جزيرة

الفيلة، هو أن بقية سبي يهوذا التي رجعت من

بابل، وأعادت بناء هيكل أورشليم، كانت ما تزال

على الدين الفلسطيني التقليدي لمملكة يهوذا

البائدة، وأن عبادة يهوه التوراتي وحده لم تكن

قد تأصَّلت خلال القرن الخامس قبل الميلاد.

فأهل جزيرة الفيلة لم يجدوا غضاضة في مطابقة

معتقدهم الديني التعددي مع معتقَد إخوتهم في

الوطن الأم، ولا هؤلاء وجدوا غضاضة في المساعدة

على بناء معبد ياهو، الذي لم يكن سوى واحد من

عدة آلهة عبدها أهل الجزيرة.

وتؤيد الشواهد الأركيولوجية ما أوصلتنا إليه

الشواهد النَّصية بخصوص المعتقَد التعددي لأهل

يهوذا. ذلك أن كل المراكز الدينية التي تم

اكتشافها حتى الآن تشير إلى استمرارية دينية

غير منقطعة مع عصر الحديد الأول وما سبقه،

وجميعها مكرس للآلهة الكنعانية التقليدية. بعض

هذه المراكز قد تم اكتشافه في المناطق الجنوبية

بين موقع عراد وموقع بئر السبع، ولعل أكثرها

إثارة للاهتمام ذلك المركز الذي تم اكتشافه في

أورشليم ذاتها خلال حملة كاثلين كينيون

(١٩٦٠–١٩٦٧م)، وأرجعت المنقِّبة تاريخه إلى

أواخر القرن الثامن قبل الميلاد. يقع المركز

على مسافة ٣٠٠م تقريبًا من الجدار الجنوبي

لهيكل أورشليم المفترَض، ويلاصق سور المدينة

اليبوسية الشرقي من خارجه. إن معالم هذا المركز

الباقية تؤيد هُويته الكنعانية، وخصوصًا عمودَي

الماصيبوت المنصوبَين في المحراب، رمز ألوهة

الخصب الكنعانية منذ أقدم الأزمان. وهنالك كهف

صغير مخصص لخزن التقدُّمات النَّذرية التي لا

توضع عادة في الاستخدام مرة أخرى. بين هذه

التقدمات حوالي ٤٠٠ دُمية فخارية، معظمها من

نوع التماثيل الجذعية التي تجسِّد الإلهة

عشيرة. وهناك عدد أقل من التمثيلات الحيوانية

معظمها لخيولٍ تحمل على جبهتها قرص الشمس،

الأمر الذي يجعل صلة بينها وبين خيول الشمس

المنذورة في هيكل أورشليم،

٤٣ ويعتقد بعض الباحثين أن أهل يهوذا

كانوا يرَون في قرص الشمس رمزًا للإله الكنعاني يهوه.

٤٤

بعيدًا عن هذه المراكز الدينية في حواضر

يهوذا، تنوعت شعائر أهل الريف؛ حيث كانت

النُّذور والقرابين تُقدَّم في المصلَّى

العائلي أو المذابح المبنيَّة في الهواء الطلق

أو عند قبور الأسلاف. إن اللُّقى الأثرية ذات

الطابع الديني من ريف يهوذا، مثل الدُّمى

الطينية العشتارية ومذابح البخور وأوعية الغسل

ومناصب التقدمات، تشهد على أن الممارسات

الدينية في يهوذا كانت متنوعة إلى حدٍّ بعيد،

وغير منمَّطة جغرافيًّا، ولا تقتصر على عبادة

مركزية واحدة في هيكل أورشليم الذي لا نملك عنه

أي دليلٍ أثري حتى الآن. كما أن وجود المقامات

الدينية الخلوية المعروفة في التوراة باسم

المرتفعات، وغيرها من مظاهر عبادة الأسلاف

والآلهة العائلية، في كل مكان من يهوذا عصر

المملكة، يدل على أن هذه المظاهر ليست انحرافًا

طارئًا عن الدين القويم التوراتي، بل هي

استمرار لتقاليد أصلية ومغرقة في القِدَم لسكان

المناطق الهَضَبية الفلسطينيين.

٤٥

السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل كان

لأورشليم معبدٌ كبيرٌ يُشبِه المعبد الموصوف في

سِفر الملوك الأول؟ وهل كان يقوم في المنطقة

المَدعوة اليوم بجبل الهيكل؟ في الحقيقة لا

يتوفر لدينا حتى الآن دليل أركيولوجي واحد يدل

على أن مثل هذا المعبد قد قام في عصر مملكة

يهوذا ولا قبلها، وكل الآثار غير الإسلامية

المتبقية على جبل الهيكل هي من بقايا هيكل

الملك هيرود، الذي بُني في أواخر القرن الأول

قبل الميلاد. لقد صار في حكم المؤكَّد لدينا

الآن أن الهيكل الموصوف في سِفر الملوك الأول

والمَعزُو بناؤه للملك سليمان، هو مِن ابتكار

خيال المحرر التوراتي؛ لأن أورشليم في القرن

العاشر ق.م. لم تكن مدينة حية ومسكونة. كما أنه

من شِبه المؤكد أن مثل هذا الهيكل لم يُبنَ في

القرن التاسع ق.م. لأن أورشليم لم تكن في ذلك

الوقت سوى مركز إداري صغير، ولم يكن أمراؤها قد

حققوا درجة من الغنى، أو درجة من السلطة

المركزية، تساعدهم على القيام بمشاريع عمرانية

ضخمة. فهل بُني الهيكل في زمنٍ ما من الفترة

الانتقالية من القرن الثامن إلى القرن السابع

ق.م. وهي الفترة التي شهدت تحوُّل أورشليم إلى

عاصمة إقليمية ذات شأن؟

على الرغم من أن الشواهد الأركيولوجية معدومة

تمامًا على وجود هيكل أورشليم خلال عصر مملكة

يهوذا؛ فإننا لا نستطيع أن ننفي وجوده اعتمادًا

على الشواهد السلبية فقط؛ لأن عاصمة إقليمية

كبيرة مثل أورشليم في القرن السابع ق.م. كانت

بحاجة إلى مثل الهيكل الموصوف في سِفر الملوك

الأول والمَعزو للملك سليمان، وكان ملوكها

قادرين على تمويل مثل هذا المشروع الكبير. من

هنا فإني أرجِّح أن هيكل أورشليم قد بُني على

مراحل خلال الفترة الواقعة بين حُكم الملك آحاز

في أواخر القرن الثامن ق.م. وحُكم الملك منسَّى

الذي استمر حتى أواسط القرن السابع ق.م. فلقد

ابتدأ آحاز ببناء معبد متواضع جرى توسيعه بعد

ذلك على مرحلتَين، الأولى في عهد حزقيا،

والثانية في عهد منسَّى الذي زوَّده بكل الأبهة

والعظمة الموصوفة في سِفر الملوك الأول. ولقد

سارت عملية توسيع الهيكل مع ازدياد دور أورشليم

كمركزٍ إقليمي، وكان على ملوكها أن يحوِّلوها

إلى مركزٍ للحياة الدينية لمنطقة يهوذا، بعد أن

صارت مركزًا إداريًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا

يتحكَّم بشئون الهضاب الجنوبية. إلا أن الأمر

المؤكد، اعتمادًا على ما قدَّمناه من شواهد

أركيولوجية بخصوص ديانة أهل يهوذا خلال عصر

المملكة، هو أن هيكل أورشليم لم يكن مكرسًا

لعبادة إله التوراة، بل لعبادة يهوه الفلسطيني

التقليدي، وأن آلهة أخرى، ولا شك، كانت تُعبَد

إلى جانبه في ذلك الهيكل. ومن جهة أخرى فإن

التنقيبات الأثرية التي جرت في سورية خلال

النصف الثاني من القرن العشرين قد حرمت هيكل

أورشليم من تفرُّده وخصوصيته. ذلك أن الوصف

التفصيلي الوارد في سِفر الملوك الأول لمخطط

الهيكل وديكوراته الداخلية والخارجية، يضع أمام

أعيننا صورة لمعبدٍ سوري نمطي من النوع الذي

يدعوه الآثاريون اليوم بالمعبد السوري

التناظري، والذي شاع في سورية الشمالية منذ عصر

إيبلا ثم انتقل إلى فلسطين، ولدينا منه حتى

الآن حوالي عشرين معبدًا، بينها معابد آلالاخ

وعين دارا وتل الطعينات وكركميش في الشمال

السوري، وحاصور ومجدو وشكيم وبيت شان في

الجنوب.

خُلاصة

خلال الجزء الأكبر من تاريخها، كانت أورشليم

بلدة ريفية صغيرة ومنعزلة. فهي لم تساهم في

بدايات الثقافة الزراعية وحياة الاستقرار في

العصر النيوليتي كما هو حال أريحا، ولم تكن

موقعًا ذا أهمية خلال عصر البرونز المبكر

مقارنة بالمدن الفلسطينية الأخرى مثل مجدو

وحاصور وبيت شان ولخيش. فلقد ظهرت إلى الوجود

كبلدة صغيرة مسوَّرة في مطلع عصر البرونز

الوسيط (١٩٥٠–١٦٠٠ق.م.) حوالي عام ١٨٠٠ق.م.

تقريبًا. ولكن الموقع ما لبث أن هُجر تمامًا من

سكانه بعد أقل من ثلاثة قرون. خلال عصر البرونز

الأخير (١٦٠٠–١٢٠٠ق.م.) لا تشير الدلائل

الأثرية إلى أن الاستيطان البشري قد عاد إلى

الموقع؛ إذ لا وجود لمخلفاتٍ مادية من تلك

الفترة، ولا حتى كسرة فخار واحدة أو ما يشبهها

من اللُّقى الصغيرة التي تدل على وجود حياة

بشرية نشطة. ويستمر غياب اللُّقى الأثرية خلال

عصر الحديد الأول (١٢٠٠–١٠٠٠ق.م.) ويتعدَّاه

إلى مطلع عصر الحديد الثاني في القرن العاشر

قبل الميلاد.

في زمنٍ ما خلال الفترة الانتقالية من القرن

العاشر إلى القرن التاسع قبل الميلاد، لدينا

دلائل على وجود بلدة صغيرة في الموقع تحتوي على

تجمُّع بسيط من الأبنية الإدارية وعدد قليل

جدًّا من السكان. نحو نهايات القرن الثامن ق.م.

تتوفر لدينا الدلائل الأثرية على قيام مدينة

حقيقية لأول مرة في الموقع. وتشترك الشواهد

التاريخية مع الشواهد الأركيولوجية لتدلَّنا

على أن أورشليم قد تحوَّلت إلى مركز إقليمي مهم

وعاصمة لمملكة يهوذا الناشئة. فلقد استرعت

أورشليم اهتمام الفاتح الآشوري بعد أن تجاهلها

منذ ابتداء حملاته العسكرية المنظمة على مناطق

غربي الفرات، وظهر اسم ملكها آحاز ضمن لائحة

الملوك الذين أدَّوا الجزية لآشور في

المنطقة.

وقد ازدهرت يهوذا كمملكة مستقلة قرابة قرن

ونصف من الزمان، ووصلت إلى درجة من القوة

والثروة تُحسد عليها تحت حماية آشور. ولكن

الوضع الجديد الذي نجم عن انهيار الإمبراطورية

الآشورية قد شجَّع ملوك يهوذا على التدخل

المتزايد في شئون السياسة الدولية. إلا أن فشل

أولئك الملوك في لعبة القُوى العظمى التي لم

يتقنوها قد قاد المملكة إلى مصيرها المظلم؛ فقد

دمَّر البابليون عاصمتها أورشليم عام ٥٨٧ق.م.

واختفت يهوذا عن المسرح السياسي إلى

الأبد.

لقد وُلدَت يهوذا، وعاشت، وانتهت كدولة

فلسطينية، كنعانية في تكوينها الإثني والديني.

فسكانها الأوائل وفدوا إليها من مناطق فلسطين

السهلية، ومن المناطق الرعوية الجنوبية

والشرقية، عقب فترة الفراغ السكاني الذي حصل

بتأثير موجة الجفاف التي شهدتها المنطقة خلال

الفترة الانتقالية من عصر البرونز الأخير إلى

عصر الحديد. وعلى ما تبيِّنه نتائج المسح

الأثري الشامل لمرتفعات يهوذا؛ فإن عملية

استقرار السكان الأوائل كانت بطيئة وتدريجية،

واستغرقت ما ينوف عن القرنَين من الزمان، كما

أن مخلفاتهم المادية تدل على صِلة غير منقطعة

بثقافة عصر الحديد الأول وثقافة عصر البرونز

الأخير، الأمر الذي ينفي انتماءهم إلى جماعية

إثنية واحدة حلَّت في المنطقة في وقتٍ واحدٍ

جالبة ثقافة مغايِرة وتقاليد دينية جديدة.

وبتعبيرٍ آخر، فإن قبيلة يهوذا التوراتية لا

وجود لها إلا في خيال المحرر التوراتي.

إن تاريخ مملكة يهوذا، شأنه في ذاك شأن تاريخ

مملكة إسرائيل، هو جزء عضوي من تاريخ فلسطين

الكبرى، الذي صرنا قادرين على كتابته بشكل

مستقل عن الرواية التوراتية. وعلى الرغم من أن

المحررين التوراتيين قد صادروا تاريخ هاتَين

المملكتَين لصالح قصة الأصول التي كانوا

يصوغونها لمجتمع مقاطعة «يهود» في العصر

الفارسي، وقصة أصول أخرى للمعتقد التوراتي الذي

كان في طور التشكُّل خلال الفترة نفسها، إلا أن

علم الآثار في بحثه عن إسرائيل التوراتية قد

أوصلنا إلى فك الارتباط بين التاريخ الحقيقي

لفلسطين والرواية التوراتية التي أخذت مكانها

الصحيح بين موروثات الأدب الديني اللاهوتي،

وخرجت من دائرة الكتابة التاريخية.