الفصل الرابع

تاريخ أيقوني للإلهة السورية الكبرى

قبل الاكتشافات الأركيولوجية الكبرى التي تتالت

منذ أواسط القرن التاسع عشر في الشام والعراق، كان

كتاب التوراة مرجِعنا الوحيد في أديان الشرق

القديم، ومنه عرفنا عن وجود إلهة اسمها عشيرة كانت

معبودة في مملكتَي إسرائيل ويهوذا. ففي إسرائيل

تلقَّت عبادة عشيرة دفعًا قويًّا بعد زواج الملك

آخاب من الأميرة الفينيقية إيزابيل ابنة ملك

الصيدونيين، التي رعت هذه العبادة، وكان أربعمائة

من أنبياء عشيرة يأكلون على مائدتها، ولم يكن في

المملكة نبيٌّ ليهوه سوى إيليا الذي دعاهم للمباهلة

على جبل الكرمل (الملوك الأول، ١٨). وفي مملكة

يهوذا علا شأن عشيرة حتى إن تمثالًا لها جرى نصبه

في هيكل أورشليم (الملوك الأول، ١٥: ١٣). وفي العصر

الحديث تحققنا من وجود هذه الإلهة الكنعانية من

نصوص مدينة أوغاريت التي قُرئت في ثلاثينيات القرن

العشرين، وما زال الباحثون يعلقون عليها إلى يومنا

هذا. ثم جاءت المكتشفات الأثرية لتدفع بهذه الإلهة

إلى عصر مدينة إيبلا في أواسط الألف الثالث قبل

الميلاد، وتعرَّفنا عليها بين الآلهة الإيبلاتية

تحت اسم عشتارتو. ومع ظهور الآموريين في بلاد الشام

مع مطلع الألف الثاني قبل الميلاد نجدها زوجة لكبير

الآلهة الآمورية تحت اسم أشراتو، وبعد ذلك تظهر في

الميثولوجيا الحثية في آسيا الصغرى تحت اسم أشيرتو

كزوجة لكبير الآلهة الحثية المَدعو إيل قوني ريشا،

وهو اسم مشتق من الكنعانية وأصله الأوغاريتي إيل

قوني إرصي، أي إيل خالق الأرض.

على أن نصوص أوغاريت الميثولوجية والطَّقسية التي

عرَّفتنا على البانتيون الكنعاني هي التي أعطتنا

صورة واضحة عن هذه الإلهة؛ فقد كانت عشيرة زوجة

لكبير الآلهة إيل، ومنه أنجبت سبعين إلهًا شكَّلوا

مجمع آلهة أوغاريت؛ ولذلك فقد حملت لقب أم الآلهة،

وخالقة الآلهة. وبما أن الإرضاع وظيفة متصلة

بالأمومة فقد حملت لقب مرضعة الآلهة، ونراها في

نحتٍ بارزٍ على لويحة عاجية في وضعية الوقوف عارية

الصدر وهي تُلقم ثديَيها لإلهَين صغيرَين يشرئبان

للرضاع منهما. هذه الأمومة قد أسبغت على عشيرة

خصائص الأم المشرقية الكبرى ذات الصلة بخصب الطبيعة

والأحياء تشاطرتها مع إلهتَين أخريَين في البانتيون

الأوغاريتي هما عناة وعثترة، ولهذا فقد أخذت هذه

الإلهات الثلاث بالاندماج تدريجيًّا في إلهة واحدة

هي الإلهة السورية الكبرى.

يرِد الاسم عشيرة بالأحرف الساكنة الأوغاريتية

بصيغة أ ث ر ت، وبالتحريك يُلفَظ أثيرة، أو أثيراتو

كما يفضِّل بعض خبراء اللغات السامية. والاسم من

جذرٍ لغوي يفيد معنى الوطء، أو الدوس، ويبدو أنه

اختصار للقب طويل ورد في النصوص وهو رباتو أثيراتو

يمى، أي الربة التي تدوس البحر. وربما جاء هذا

اللقب من كونها في الميثولوجيا الكنعانية الأقدم هي

التي روضت الغمر المائي البدئي الهائج، ومهدت بذلك

للإله إيل الشروع بخلق العالم،

١ وهي المهمة التي أُعطيت في الميثولوجيا

الأحدث للإله بعل. وقد درج الباحثون المحدَثون على

قراءة الاسم بصيغته التوراتية فقالوا عشيرة، وهي

قراءة سليمة لأنه توفرت لدينا الآن نقوش كتابية

فلسطينية من القرن السابع تذكر الإلهة بالصيغة

نفسها.

ومن الألقاب التي عُرفت بها عشيرة في أوغاريت لقب

إيلة (أو إيلات) وهو صيغة التأنيث من إيل، وبهذا

اللقب (أو الاسم) عُرفت لدى الأنباط وعرب الجزيرة؛

فقالوا اللات. ومِن ألقابها أيضًا قدشو أي القدوسة،

وهو الاسم الذي عُرفت به في مصر عندما رحلت إليها

مع عدد من الآلهة الكنعانية الأخرى وهم: بعل وعناة

وعثترة ورشف، وصار لهم هناك كهنوت وعبادة منظمة منذ

مطلع عصر المملكة الحديثة عندما صارت سورية

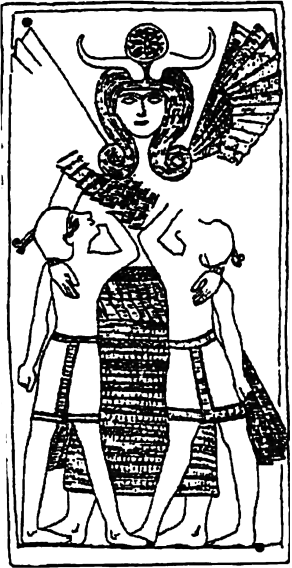

الجنوبية تحت السلطة المصرية. وقد قُرنت عشيرة في

مصر بالإلهة هاتور التي كانت في الأصل إلهة للسماء،

وصُوِّرت على هيئة بقرة سماوية، وفي التصورات

الميثولوجية اللاحقة صارت مغذية لكل أشكال الحياة

بحليبها، وسيدة للرقص والموسيقى واللهو ومُتع

الحياة. تصوِّرها الأعمال الأيقونية برأس بقرة، أو

بقرنَين ينسدل تحتهما شعرها بتسريحة خاصة عُرفت في

دراسة الفن الأيقوني بتسريحة هاتور، حيث ينسدل

الشعر حتى يلامس الكتفَين، ثم تلتف أطرافه نحو

الأعلى. وقد انتقلت هذه التسريحة، على ما يقول

دارسو الفن الأيقوني، إلى الإلهة عشيرة في كنعان

على ما نرى في الشكل

٤-١ وفي

الشكل

٤-٢، وهو قلادة ذهبية

(تعويذة) من أوغاريت نُقشَت عليها عشيرة العارية

واقفة على أسد، وترفع بيدَيها تيسَين، وعند منطقة

الوسط هنالك حيَّتَان متقاطعتان.

على أنني أرجح أن ما يُدعى بتسريحة هاتور كانت في

الأصل لعشيرة الكنعانية، وهي التي نقلتها إلى هاتور

بعد أن تمَّت المطابَقة بينهما، مثلما أعطتها أيضًا

اسمها الثاني «أثير» الذي أراه مشتقًّا من الاسم

عشيرة. وهذه المسألة لم تلفت انتباه أحد من

الباحثين قبل الآن. على أن المصريين وجدوا في

الثالوث المؤنث الكنعاني عشيرة وعناة وعثترة تجليات

لألوهة مؤنثة واحدة، وقد صوَّروا هذه الألوهة على

عددٍ من المنحوتات البارزة واقفة على أسدٍ في هيئة

عارية وهي ترفع بيدَيها رمزَين نباتيَّين، وقد يقف

عن يمينها ويسارها الإله المصري مين والإله

الكنعاني رشف، وعلى إحدى المنحوتات دُونَت أسماؤها

الثلاثة: قدشو «عشيرة»، عناة، عثترة. (الشكل

٤-٣).

وقد عبرت عشيرة العصر الآرامي والفارسي

والهيلينستي وصولًا إلى العصر الروماني حيث وضع

فيها الكاتب السوري لوقيان

السميساطي

(Lucian of Samosat)، الذي عاش في أواسط

القرن الثاني الميلادي بمدينة سميساط على الفرات في

الشمال السوري، كتابًا دعاه «الإلهة السورية». وقد

كان مقر عبادتها الرئيسي في مدينة هيليوبوليس

السورية الواقعة على مسافة ٨٠كم إلى الشمال الشرقي

من حلب «منبج اليوم» حيث دُعيَت بالاسم عترتا (أو

أترغاتيس باليونانية)، وهذا الاسم مؤلَّف من

مقطعَين؛ الأول عتر المشتق من اسم عثترة، والثاني

عتا المستمَد من اسم عناة. كما ورد ذِكرها باسم

الإلهة السورية عند مؤلفين كلاسيكيين آخرين مثل

الروماني أبوليوس (أواخر القرن الثاني الميلادي) في

كتابه «الحمار الذهبي» الذي روى فيه عن طقوسها التي

شاهدها عند تجواله في سورية.

٢

بعد هذا العرض السريع لتاريخ عشيرة في النصوص

الميثولوجية والأخبار المتفرقة، نأتي إلى عرض آخر

لتاريخها يعتمد على الأعمال الفنية الأيقونية. وقد

وصلتنا هذه الأعمال من مواقع التنقيب أو من سوق

الآثار، وهي على شكل أختام وطبعات أختام، وقلائد

استُخدمَت كتعاويذ وتمائم، ومنحوتات بارزة على

لويحات فخارية أو عاجية، ودُمى معدنية أو فخارية.

قد تبدو هذه الشواهد صامتة للبعض، إلا أن صورة

واحدة تعادل ألف كلمة على ما يقول المثل العصري،

ونحن إذا أصغينا إليها نجدها تخاطبنا من خلال لغة

غير منطوقة يمكن فك شيفرتها ومعرفة مدلولات شاراتها

الرمزية التي تُشكِّل مفردات هذه اللغة: ثور، تيس،

أسد، شجرة، أفعى، حمامة، كوكب، وما إلى ذلك من

شاراتٍ محمَّلة بمعانٍ تتجاوز وظيفتها في عالم

الطبيعة. وهذه المفردات تجتمع في جمل مفيدة عندما

تجتمع أكثر من شارة في مشهد واحد، لا سيما في

الأختام الأسطوانية، التي تحتوي على مساحة تتسع

لمشهدٍ مركَّب يقدم لنا قصة معروضة بصريًّا دفعة

واحدة. ومثل هذه المَشاهِد هي أكثر قدرة على نقل

رسائلها إلينا من تلك التماثيل الكبيرة التي تحرص

المتاحف على اقتنائها وعرضها، والتي تلفت نظر

الزوار أكثر من تلك الأختام التي لا يكاد أحد يلتفت

إليها.

معظم الشواهد التي سأقدمها هنا جاءت من فلسطين،

وبعضها من مواقع سورية متفرقة؛ لأن تربة فلسطين

نالت من مَعاول التنقيب أكثر مما نالته أية تربة

أخرى في بلاد الشام، حتى يمكن القول إن هذه

المَعاول لم تستثنِ مترًا مربعًا واحدًا من الأرض

لم تحفر فيه، والسبب في ذلك معروف للجميع. ولكن بما

أن فلسطين كانت القسم المتخلف الجنوبي من كنعان

الكبرى، ومن حواضرها استلهمت المؤثرات الحضارية؛

فإن التاريخ الأيقوني للإلهة السورية الذي نتابعه

هنا يمكن تعميمه على كامل مساحة الثقافة الكنعانية.

أما المدى الزمني الذي اخترنا أن ننتقي منه شواهدنا

فيغطي عصر البرونز الوسيط (٢٠٠٠–١٦٠٠ق.م.) وعصر

البرونز الأخير (١٦٠٠–١٢٠٠ق.م.) لأن بلاد الشام

شهدت خلال هذه الفترة نهضة حضارية بعد الانحطاط

الشامل الذي حصل خلال الفترة الانتقالية من الألف

الثالث إلى الألف الثاني، ثم دخلت في مرحلة انحطاط

أخرى أنهت عصر البرونز ومهَّدت لعصر الحديد.

٣

في أقدم شواهدنا الأيقونية يبدو رمز الشجرة

الأكثر تعبيرًا عن عطاء الإلهة السورية وسُلطتها

على عالم النبات؛ فنجدها على الأختام المصنوعة على

شكل الجُعَل المصري المقدس واقفة في هيئة عارية بين

شجرتَين مُنفَّذتَين بشكل هندسي نمطي (الشكل

٤-٤). وفي مشهد مركب يتألف من

عدة عناصر (الشكل

٤-٥) نجد

شجرة نمطية بين عابدتَين راكعتَين (ربما كاهنتَين)،

وفوق الشجرة رأس نمطي للإلهة بأذنَين كبيرتَين

تشيران إلى سماعها لمناجاة عِبادها، ومن الرأس تنبت

ثلاث أوراق نخيل، وعلى جانبَيه زوج من اليورايوس

uraeus، أفعى

الكوبرا المنتصبة التي تمثِّل سريان الطاقة الحيوية

في الطبيعة في الميثولوجيا المصرية، وخلفهما صقران

يرمزان إلى سُلطة السماء.

وفي مشهد مركب آخر على ختم أسطواني (الشكل

٤-٦) هنالك شجرة يحف بها مَلاكان

حارسان راكعان، وخلفهما أسد عشيرة الذي يرمز إلى

سلطة الإلهة. وقد نجد الإلهة العارية ممسكة بشجرتين

نمطيتَين تحفان بها وأغصان صغيرة تحيط بمثلث

العانة، أو يصور الرحم وقد حبِلت بشجرة (الشكل

٤-٧).

وهذا ما يحيلنا إلى نوع من القلائد التي تقوم

بدور التمائم والتعاويذ، مصنوعة من البرونز أو

الذهب، والتي تتخذ شكلًا كمِّثريًّا مقلوبًا يوحي

بعضو الأنوثة، وعلى محيطه خطوط تدل على شعر العانة،

وفي داخله يتم الإشارة إلى الإلهة من خلال الرأس

الذي يحمل تسريحة هاتور/عشيرة، والثديَين، ومثلث

العانة. وقد تنبت شجرة من سرة الإلهة (الشكل

٤-٨).

ومنذ مطلع عصر البرونز الوسيط يتصل التيس أيضًا

بالإلهة الكنعانية، وهو يرمز إلى الطاقة الإخصابية

في الكائنات الحية والفاعلة أيضًا في حياة الطبيعة.

نجده مصوَّرًا على الأختام، ومن أمامه وورائه

شجرتان نمطيتان، وقد يصور ذيله على هيئة اليورايوس

المصري (الشكل

٤-١٠).

هذه الصلة بين إلهة الخصب والشجرة نجدها في جميع

ثقافات الشرق القديم، حتى إن بعض الأعمال الأيقونية

تطابق بينهما فتظهر الإلهة بهيئة شجرة كما هو الحال

في الرسم المصري الموضَّح في الشكل

٤-٩.

٤

ولدينا مشهد مركب على ختم أسطواني يصوِّر شجرة

نمطية في الوسط وتيسَان يشبَّان على قوائمهما

الخلفية لقضم أوراقها، وإلى جانبها الإلهة العارية

بغطاء رأس طويل (نميِّز منه الإلهة عادة عن غيرها

من الشخصيات المصوَّرة) وأمامها يقف متعبد وراءه

سفينكس (أبو الهول)، وعلى الشريط الأسفل هنالك أسد

وثور وأُيَّل (الشكل

٤-١١)

يمثِّل السفينكس الروح الحارسة، والأسد السلطان،

والأُيل الحياة المتجددة لأنه يفقد قرونه، وتنبت له

مكانها قرون جديدة أخرى. أما الثور فمتعدد

الدلالات، ولكنه عندما يتصل بالإلهة فإنه يرمز إلى

القوة المحرضة للخصوبة في باطن التربة.

ومن

المَشاهد التي تجمع بين الشجرة والتيس مشهدٌ مرسوم

على كتف جَرة فخارية نرى فيه أربعة أزواجٍ من

التيوس تحف بالشجرة بالوضعية نفسها، كما يصور جذر

الشجرة على هيئة تيسَين يديران ظهرَيهما لبعضهما

البعض (الشكل

٤-١٢). ويلفت

نظرنا بشكل خاص في هذا المشهد أن أغصان الشجرة تتخذ

شكل مثلث العانة بينما ترسم أوراقها على هيئة نقاط

تعبِّر عن شعر العانة. وهنالك سمكتان عن اليمين وعن

اليسار ترمزان إلى الماء الذي جُعل منه كل شيء حي،

كما ترمزان إلى قوة التوالد والتكاثر في الطبيعة

بسبب العدد الكثير من البيوض التي تضعها السمكة

الواحدة في كل حمل.

ولدينا

مشهدان منفَّذان بطريقة شريط الأشكال على جَرتَين

من القرن ١٣ق.م. وُجدَتا في معبد مدينة لخيش

القديمة، يعبِّران عن الرمزية المشتركة لكلٍّ من

الشجرة ومثلث العانة. فعلى كتف الجرة الأولى يتكون

الشريط من وحدة متكررة نرى فيها شجرة نمطية يحف بها

تيسَان بالوضعية التقليدية، وفوق الشريط كتابة

بالكنعانية الفلسطينية يقول كاتبها المَدعو متان:

«من متان إلى ربَّتي إيلات»، وقد وردت كلمة إيلات

(إيلة= عشيرة) فوق الشجرة تمامًا (الشكل

٤-١٣). وهنا يتوفر لدينا نص نادر

يذكر أحد أسماء الإلهة السورية، ويعقد صلة بينها

وبين الشجرة. أما على الجرة الثانية فنجد مشهدًا

مماثلًا، ولكنَّ التيسَين لا يحفان بشجرة وإنما

بمثلث العانة (الشكل

٤-١٤).

٥

بعد ذلك يأتينا عمل أيقوني من أوغاريت القرن

الرابع عشر ق.م. وهو منحوتة على صفيحة عاجية

ليعطينا الشاهد على وحدة الرمزية بين الشجرة ومثلث

العانة والإلهة الكنعانية، فهنا نجد أن الإلهة قد

حلَّت محل الشجرة ومحل مثلث العانة، وهي ترفع بكلتا

يدَيها حزمتَين من النبات، وعن يمينها ويسارها

تيسَان يشبَّان لقضم أوراقها (الشكل

٤-١٥).

وتكثر اللويحات الفخارية المصنوعة بطريقة قالب

الضغط التي تمثِّل الإلهة العارية وهي تسند ثديَيها

بكفَّيها في وضعية هي الأكثر تعبيرًا عن عطائها،

ومنها اللويحة الموضَّحة في الشكل

٤-١٦ حيث يمكننا التعرف على

الإلهة من لباس الرأس الطويل الخاص بالألوهة في

الأعمال الأيقونية. أو من خلال تسريحة هاتور كما هو

الحال في القلادة الموضَّحة في الشكل

٤-١٧. وقد تأسست هذه الوضعية في

الفنون الأيقونية منذ العصر الحجري الحديث، ثم شاعت

في فنون كنعان وبلاد الرافدَين حتى زمن متأخر من

التاريخ القديم للمنطقة.

بموقع مدينة جازر القديمة تم اكتشاف مقام ديني

مكشوف عُثر فيه على عددٍ من تمثيلات الإلهة العارية

بلباس رأس طويل وأوضاع مختلفة (الشكل

٤-١٨)، وفي الفناء الخارجي أمام

مدخل المقام تصطف عشرة أنصاب حجرية يبلغ ارتفاع

أطولها ثلاثة أمتار (الشكل

٤-١٩). وهذه الأنصاب اعتُبرَت لدى الكنعانيين بمثابة

مساكن لآلهتهم، ودُعي واحدها بيت إيل أي بيت

الإله.

وبموقع تل موسى قرب بحيرة طبريا تم اكتشاف مقامٍ

ديني آخر اصطفت في الفناء الخارجي أمام مدخله عشرة

أنصاب حجرية أيضًا، ولكنها أصغر حجمًا من سابقتها،

وقد نُحِت أحدها على هيئة أنثوية عارية ولكن بدون

تفاصيل، عدا عضو الأنوثة الذي نُحت بطريقة

واقعية.

وهذا ما

يقودنا إلى دور آخر للإلهة، باعتبارها سيدة للدافع

الجنسي الكامن وراء تكاثر الأحياء، وبما أن ما يحدث

على الأرض هو نسخة لاحقة مما يحدث في السماء؛ فإن

الفعالية الجنسية للإلهة هي التي تنشِّط الدافع

الجنسي عند الأحياء، ولذلك عندما غابت عشتار إلهة

الجنس البابلية في العالم الأسفل، نام الرجل

وحيدًا، واضطجعت المرأة على جنبها وحيدة، كما يقول

نص الأسطورة.

٦ ولدينا أكثر من مشهدٍ على الأختام

الأسطوانية يعبِّر عن هذه الخصيصة للإلهة

الكنعانية، ومنها المشهد الموضَّح في الشكل

٤-٢٠؛ حيث نجد الإلهة تكشف

عباءتها عن جسدها العاري أمام متعبِّد، وبينهما

ثلاثة رءوس ثيران متوضعة فوق بعضها، وفي الخلف يقف

إله العاصفة وأمامه ثور جاثم مربوط إلى يده

بحبل.

ويُعبِّر رمز الحمامة عن جوهر الإلهة الذي هو

الحب؛ فهذا الطائر الأبيض اللطيف والبهيج يمثِّل

النقاء والطهارة، وتصعيد الغرائز، والسعادة،

والسلام. فهو الذي نقل بشارة انتهاء كارثة الطوفان

إلى نوح، وبهيئته نزل الروح القدس على يسوع بعد

عمادته بماء نهر الأردن. نراه على بعض الجِرار

النَّذرية في بعض المقامات الدينية في فلسطين، وهو

يقصد شجرة الإلهة ليقضم من أوراقها، وفي مشاهد

مركَّبة على أختامٍ أسطوانية نجده واقفًا على يدها

كما هو الحال في (الشكل

٤-٢١)،

وهو مشهد مركب على ختم أسطواني يجمع بين الإلهة

السورية ورب العاصفة، كما نجد في بعض المقامات

الدينية تقدُّمات نَذرية على شكل حمائم

فخارية.

وفي مراكز الثقافة الكنعانية خارج فلسطين لدينا

شواهد أيقونية على دور الحمامة كناقلٍ لحب الإلهة،

كما هو الحال في مشهد على ختم أسطواني من مملكة

يمحاض يمثِّل الإلهة الكنعانية وأمامها ملك يمحاض،

وحمامة باسطة جناحَيها تنقل محبة الملك للإلهة

(الشكل

٤-٢٢)

٧ وفي ثقافة بلاد الرافدَين وبلاد

الإغريق نجد الحمائم كمرافقاتٍ لاثنتَين من إلهات

الحب هما عشتار وأفروديت. وفي الفولكلور الشعبي

الإسلامي ببلاد الشام ما زالت واحدة من حمامات

الإلهة الكنعانية وهي الستيتية، أي حمامة الست،

تُعامَل باحترام ويُمنَع صيدها أو أكلها.

لقد رأينا الإلهة في عددٍ من الأعمال الأيقونية

واقفة على أسد، ولكننا نجدها على أحد الأختام راكعة

فوق أسد، وهنالك نسر واقف على ذراعها، ومن مخالبه

تنبت شجرة، وهنالك ثلاث شجرات؛ واحدة خلف الإلهة

وأخرى أمام الأسد وثالثة تحته (الشكل

٤-٢٣). ونحن هنا أمام رمز مركب

يشير إلى جدَلية الحياة والموت الكامنة في صميم كل

ما هو موجود، فالنسر الذي يتغذى على الجثث هو

الحياة التي تتولَّد على الموت، ولذلك نرى شجرة

تنبت من مخالبه، وأما الإلهة التي تحمله على ذراعها

فهي سيدة الموت وسيدة الحياة في آنٍ معًا. ويرجع

هذا التصور للأم الكبرى إلى العصر الحجري الحديث؛

ففي موقع شتال حيوات بجنوب الأناضول وهو قرية

نيوليتية كبيرة من الألف السادس قبل الميلاد، نجد

في المعابد التي اكتشفت فيها نسرًا باسطًا جناحَيه

على الجدار المقابل للجدار الذي صُورت عليه رموز

الأم الكبرى.

ونحن لكي نفهم دور الأم الكنعانية الكبرى كسيدة

للحياة وللموت، علينا أن نتجلى صورة الإلهة التي

تمثِّل هذا الدور أكثر من غيرها في الميثولوجيا

العالمية، وهي الإلهة الهندوسية كالي، نقرأ في نَص

دوَّنه كاهنها الأكبر في القرن التاسع عشر الميلادي

هذا المقطع:

«كالي هي الزمن الجليل، الإلهة السوداء

الموجودة قبل السماء والأرض عندما كان وراء

الظلام ظلام. واهبة الخيرات هي، وهي مصدر

الخوف والرعب. هي الدمار، مسكنها عند محارق

الموتى، تحيط بها الأشباح الأنثوية

المرعبة، ومن فمها يتدفق تيار من الدم، ومن

عنقها يتدلَّى عِقد من الجماجم، وفي وسطها

حزام من الأيدي البشرية. بعد خراب العالم

في نهاية الدورة الكونية العظمى، تقوم كالي

بزرع بذور الحياة من جديد، وتُخرج إلى

الوجود مظاهر الكون المتنوعة. هل إلهتي

كالي سوداء؟ إنها سوداء عن بُعد، ولكنها

بيضاء لمن عرفها عن قُرب، وبها يجد البشر خلاصهم.»

٨