نصوص مسرحية مرفوضة قديمًا

مسرحية «دار العجائب» ١٩٢٣، لمحمد إبراهيم منصور

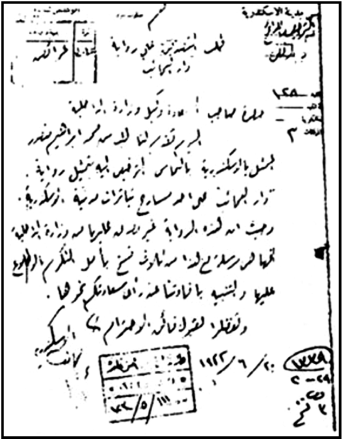

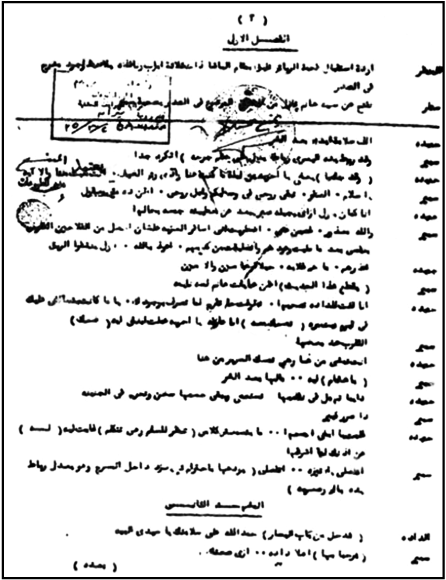

وفي ٢٠ / ٧ / ١٩٢٣ كتب الرقيب «عزيز» تقريرًا بمنع الترخيص، قال فيه: «اطَّلعتُ على هذه الرواية؛ «دار العجائب» وهي تاريخية من نوع الكوميدي. وتتضمن سَرْد حياة فرنسواي ملك فرنسا، وكيف كان ينزع به المجون إلى الاغتصاب والاعتداء على الأعراض. وقد بلغ به الهتك أنه جمع وزراءه وذهب بهم ليلًا كي يُهاجِم صَبِيَّةً أعجبَه جمالُها وافتُتن بها. مع أن هذه الصبية كانت ابنته وهو لا يدري. وكان قد اغتصب أمَّها من قبلُ وماتتْ يائسة. ويتخلَّل مواقفه كثير من الامتهان والازدراء والتحقير. وفي ذلك من التعريض والتهكُّم نحو أشخاص الملوك مما يُوجِب التنفير والتأثير السيِّئ. ولا يَحسُن السماح بتمثيله. والرأي مُفوَّض لسعادتكم.»

أما المسرحية فتدور حول «تريبول» مُضحك الملك فرانسواي، ومتبنِّي «جلبت» في الخفاء، الذي يعشقها الملك بجنون. و«جلبت» هذه تحب «منفرو» الشاب الباسل الذي دافع عنها، وأنقذها من بعض الأشرار. وهو في نفس الوقت رئيس الشحَّاذين. وعندما يُريد الملك أن يأخذ «جلبت» عنوة إلى قصره، يَظهَر له «منفرو» ويُهاجِمه ويجرح قوَّاده. وبمرور الأحداث نعلم أن «جلبت»، هي ابنة الملك «فرانسواي»، من امرأة كان قد اغتصبها في الماضي، وألقى بها بعد ذلك، ولكنها أنجبتْ منه ابنة، فأعطاها الملك لأحد قوَّاده كي يَقتُلَها. ولكن القائد أعطاها لتريبول المُضحك، كي يرعاها. وبالفعل تمَّتِ الرعاية حتى أصبحتْ فتاة ناضجة، وقد هواها الملك دون أن يعلم أنها ابنته. ولكن هذه الحقيقة تصل إلى الملك عندما شك في تريبول فأفْضَى له بالسِّرِّ. وهنا يُحضِرها الملك إلى القصر كدوقة. ويهرب «منفرو» من حكم الإعدام، الذي أصدره الملك ضدَّه، ثم يذهب إلى قصر الملك للانتقام. وفي القصر تتوالى الأحداث التي تنتهي باعتراف الملك بأبوته ﻟ«جلبت». ونجد أن منفرو هو ابن منكلر الوزير، الذي خُطف من عشرين سنة من قِبَل عصابة الشحَّاذين. وتُختتم المسرحية بزواج منفرو من جلبت، بعد أن أنعم عليه الملك برتبة حاكم باريس.

وإذا أردنا الحديث عن أسباب منع هذه المسرحية، نقول: إن الرقيب كممثِّل لرجال الحكومة، استند في أسباب رفضه على بداية المسرحية فقط، التي تُصوِّر الملك بصورة الإنسان الشهواني، الذي يعتدي على أعراض الفتيات. ولم يلتفتِ الرقيب إلى مضمون المسرحية ومعالجتها الإيجابية لتصرفات بعض الملوك. وكأنه خَشِيَ من ذوي الأمر إذا وافق على هذه المسرحية، لما فيها من رموز من الممكن أن تُفسَّر على أن المؤلِّف أراد بها التنديد بوضع الشعب المصري في ظلِّ حاكِمِه في تلك الفترة.

ومِن المؤكَّد أن المؤلِّف أراد ذلك الرمز، بدليل أنه استغلَّ المَخرج الوحيد له بأنْ نَقَل الأحداث إلى فرنسا. والرقابة في ذلك الوقت، كانت ممثِّلة للحكومة ولمَن يُهَيْمِن عليها من رجال الاستعمار الإنجليزي. فمِن غير المعقول أن توافق على مسرحية تُندِّد بالحاكم وتُظهِر مَعَايبَه وتصرفاتِه المَشِينة. بل وتقول صراحة إن قوة الحُكم تكمن في الشعب البسيط، ويجب أن يكون الحاكم من عامة الشعب. كما انتهتِ المسرحية بأن أصبح منفرو زعيم الشحاذين حاكمًا لمدينة باريس. هذا بخلاف ما في المسرحية من تخوُّف المَلِك أمام قوة العلماء والفلاسفة ورجال الدين والصحافة والثائرين عليه. وللدلالة على ذلك نسرد هذا الجزء من الحوار الذي دار بين الملك والكونت منكلر:

ومما سبق نجد أن الرقابة رفضتْ هذه المسرحية على اعتبار أنها مسرحية رمزية سياسية، تصوِّر أحدَ ملوك فرنسا بصورة غير لائقة. ومن الممكن إذا مُثِّلتْ أن تجعل الجمهور في حالة تفكير أو مقارنة بين حياة هذا الحاكم في فرنسا ونظيره في مصر.

أما فرقة رمسيس فقد رُخِّص لها في هذه الفترة بمجموعة مسرحيات، هي: «طاحونة سافاريا»، «الحلاق الفيلسوف»، «صرخة الألم»، «النائب هالير»، «غادة الكاميليا»، «الشياطين السود»، «ناتاشا»، «المجنون»، «المرحوم»، «استقلال المرأة»، «عبد الستار أفندي». وهذه المسرحيات يغلب عليها طابع الدراما الاجتماعية. وأهم ما يُميِّز معظمَها — في الحصول على الترخيص الرقابي — هو عامل الترجمة أو التعريب. وبمعنًى آخَرَ، أن أية مسرحية مُترجمة أو مُعرَّبة يُصرِّح بها جهاز الرقابة المسرحية دون قيد أو شرط؛ حيث إن موضوعها بما يحمله من رموز وإسقاطات يُفسَّر في صالح النص؛ حيث إنه يخص الدول الغربية، ولا علاقة بينه وبين المجتمع أو السياسة المصرية.

أيْ إن رفض مسرحية «دار العجائب»، جاء بسبب أن المسرحية مُؤلَّفة من قِبَل مؤلِّف مصري؛ لذلك فكل رمز أو إسقاط يجب أن يُفسَّر ضد النص وضد المؤلِّف. أما إذا كان النص مُترجَمًا أو مُعرَّبًا كما هو متبع في الكتابة المسرحية في ذلك الوقت، لكان حصل على الموافقة الرقابية. وهذا أكبر دليل على أن الرقابة في تلك الفترة كانت تقف أمام إبداع المبدعين المسرحيين، كما كانت تقف ضد وصول أفكارهم لعامة الشعب المصري؛ لأن الرقابة كانت تخدم رجال الدولة والاستعمار الأجنبي أكثر من خدمتها في تنوير الشعب. ومن هنا كان الرقيب يبحث وينقِّب عن الأسباب الواهية، مهما ضَؤُلَتْ، ثم يُضخِّمها ويضعها في تقريره حتى يُخفِي مضمون المسرحية أمام رؤسائه، حتى لا يُتَّهَم بالخيانة وعدم الوطنية. وهذا ما حدث في هذه المسرحية عندما وقف الرقيب أمام تصرفات الملك الشخصية وترك مضمون المسرحية البنَّاء والإيجابي في تبصير الشعوب بتصرُّفات ملوكهم السياسية.

مسرحية «الرقيق الأبيض» أو «أسرار الغربي»٦ ١٩٢٥، لحسين فهمي

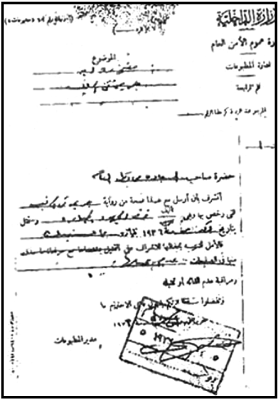

تقدَّم حسين فهمي مؤلِّف مسرحية «الرقيق الأبيض» أو (أسرار الغربي» في ٧ / ٦ / ١٩٢٥ بطلب إلى إدارة عموم الأمن العام بوزارة الداخلية، للترخيص له بتمثيل المسرحية على مسرح رمسيس بمعرفة فرقة حسين فهمي.

وفي ١٠ / ٦ / ١٩٢٥ كتب الرقيب «السيد المدني» تقريرًا برفْض المسرحية قال فيه: «وهذه الرواية تمثِّل الجناية الفظيعة التي وقعتْ على الفتيات وهتْك أعراضهن بواسطة «إبراهيم الغربي السجين الآن» تلك المأساة أنَّتِ البلاد لسماع فظائعها الوحشية المنافية للآداب والكرامة، وكثيرًا ما هو وارد بهذه الرواية من العبارات ما يَندَى له الجبين خجلًا لسماعها، ومنها ما يترك في النفس حسرة لما ينتاب الفتيات والإيقاع بهن في بيوت الفسق والفجور، وبما أن هذه الرواية عبارة عن صورة طِبْق الأصل لقضية الغربي وفظائعه المعروفة والتي نادتِ البلاد من أقصاها إلى أقصاها بوجوب التخلص من مرتكبيها؛ بناء عليه أرى أن هذه الرواية غير مستحسَن تمثيلُها وعدم التصريح بها.» وفي ١٧ / ٦ / ١٩٢٥ أصدر محمد مسعود مدير المطبوعات الأمر لمحافظ مصر بمنع المسرحية ومراقبة عدم تمثيلها.

وتدور المسرحية حول الفتاة «فاطمة» ابنة الحاج «حسن»، التي أحبَّتْ شابًّا يُدعَى «عزيز»، وفي نفس الوقت يُجبِرها الأب والأم لقبول الزواج — رغمًا عنها — من «رفعت». وعن طريق الدلَّالة «عطرشانة» — الوسيط الدائم بين الحبيبين — تتفق مع «عزيز» على الهرب ليلة عقد قرانها من رفعت. ونعلم من أحداث المسرحية بأن الحبيب «عزيز»، ما هو إلا أَحَد أعوان «إبراهيم الغربي» تاجر الأعراض، ومغرِّر الفتيات، وحاكم بيوت الدعارة في القطر المصري. ويستدرِج «عزيز» الفتاة بعد الهرب إلى منزل الفساد والدعارة، مُوهِمًا إيَّاها بأنه بيت والِدِه، وبواسطة زبائن هذا البيت، يتمُّ سَلْب شرفِها وعفافها بالقوة. وأمام هول المفاجأة تنهار «فاطمة» ثم تتماسك وترفض وتدافع عن نفسها بكل قوة، وإيمان، وتواجه المجرمين في حوار درامي بنَّاء، وتدبِّر طريقة للخلاص، فترسِل لوالِدِها مَن يُفهِّمه الحقيقة، وبالفعل يحضر الأب والزوج مع رجال الشرطة وينقذون الفتاة ومَن مَعَها من بؤرة الفساد، ويتم القبض على المجرمين، وتنتهي المسرحية بمشهد تختلط فيه عبارات الندم والاستغفار والتوبة والعفو والخلاص.

وإذا أردنا أن نناقش أسباب الرقيب في رفضه لهذه المسرحية، سنجد أنه اعتمد على ثلاثة أسباب؛ الأول: العبارات الماجِنَة الخادِشَة للحَيَاء، والثاني: حسرة النفس عند الجمهور لمشاهدة وسماع ما ينتاب الفتيات بسبب وقوعهن في بيوت الفسق والفجور، والثالث: أن المسرحية صورة طِبْق الأصل لقضية إبراهيم الغربي المعروفة.

فأما عن السبب الأول، المتعلِّق بالعبارات الماجنة، فلم نَجِد مثل هذه العبارات في المسرحية بأكملها إلا في موضعين، الأول حوار بين «عزيز» و«إبراهيم» قبل وصول الفتاة «فاطمة» إلى بيت الدعارة، وكان هكذا:

والموضع الثاني، عبارة عن حوار بين بنات الهوى زكية ونفوسة وهانم في بيت الدعارة:

ومن الواضح أن عبارات الموضعين، بما فيهما من ألفاظ يَندَى لها الجبين — كما أوضح الرقيب في تقريره — من الممكن التغافُل عنها، إذا قِيستْ بمقياس السياق الدرامي. فمِن غير المعقول أن مسرحية تُعالِج السقوط، وتُكافِح الرذيلة، وتصوِّر بيتًا من بيوت الفسق والفجور، تخلو من هذه الألفاظ. هذا فضلًا عن وجود قلم الرقيب في الشطب، وهو من الأدوات المُصرَّح له بها. فمِن الممكن أن يَشطب هذين الموضعين، أو يعدِّل فيهما إذا أراد.

وسبب الرفض الثاني — من وجهة نظر الرقيب — هو في الحقيقة سبب في جواز التصريح بالمسرحية لا رفضها؛ لأن الرقيب استند على ما في المسرحية من معانٍ تترك في النفس الحسرة لما ينتاب الفتيات من الإيقاع بهن في بيوت الفسق والفجور. ولكن المسرحية وما فيها يؤكِّد العكس تمامًا. فالمسرحية تؤكِّد على أهمية أخذ رأي الفتاة في الزواج، وتُعارِض فكرة زواج الفتيات بالإكراه. كما تؤكد على فكرة الزواج المبنِي على العاطفة المتبادَلة بين الزوجين قبل الزواج. والمسرحية برُمَّتها تبيِّن أسباب سقوط الفتيات في الرذيلة، كما تبيِّن فكرة الخلاص، وتفسح المجال إلى المغفرة، والعودة إلى الطريق الصحيح، وتُعطِي الأمل أمام الساقطات في التوبة والمغفرة. ومن الأدلة على ذلك قول «فاطمة» في بداية المسرحية بعد أن تحدَّد الزمن بعقد القران، وبعد انصراف الجيران مهنِّئين لها فتقول:

ومن الواضح أن المؤلِّف هنا أراد أن يَبثَّ بعض الأفكار الحضارية أملًا في مجتمع أفضل، فهو يُندِّد بالزواج المبنِي على عدم رغبة الزوجة في قبول الزوج، كما يوضح مساوئ الزواج المبني على الأطماع من قِبَل الأب أو الأم.

وقُبَيْل نهاية الفصل الثاني، وبعد أن أُجبرتْ «فاطمة» على التفريط في عفافها تتحدث إلى نفسها قائلة:

وهذا الندم من قِبَل «فاطمة»، لا يترك في نفس المُشاهِد أية حسرة على مصير الفتيات — كما توهَّم الرقيب — بل يترك في النفس العبرة والموعظة، وعدم الاستسلام والاستمرار في السقوط. والمؤلِّف يؤكِّد على هذه المعاني بصورة أوضح في مواجهة فاطمة لكل مَن كانتْ له يدٌ في سقوطها، أمثال عزيز وعطرشانة وطالبي اللذَّة المحرَّمة.

والأقوال السابقة كلها تؤكد على العبرة والموعظة، وتعطي درسًا حيًّا للأسرة المصرية. وكفى أن نُورد هنا كلمات اللحن الختامي للمسرحية بعد القبض على مُروِّجي الفساد والرذيلة، ونشعر بمدى تأثيرها على الجمهور؛ إذ هو آخِر ما يسمعه المشاهد قبل إسدال الستار، هذا إذا رجع الزمان ومُثِّلت هذه المسرحية على مسرح رمسيس، كما كان مقررًا لها.

وبعد هذا العرض، وتفنيد أسباب الرقيب في المنع، نجد أنه من المُستبعَد أن الرقيب لم يتنبَّه إلى ما في المسرحية من معانٍ تدل على الموعظة والعبرة للأسر المصرية. وهي من المعاني الصالحة للعَرْض وفي صالح الجمهور المصري أيضًا. فمِن المؤكَّد أن هناك أسبابًا أخرى للرَّفْض لم يُفصِح عنها الرقيب وتمسَّكَ بأسباب واهية كستار للأسباب الحقيقية. ومن المؤكد أيضًا أن هذه الأسباب تمسُّ رجال الحكم في مصر ومصالح الاستعمار الأجنبي، في تلك الفترة. والرقيب كما مرَّ بنا، هو المحافظ على مصالح هؤلاء أكثر من مصالح الشعب نفسه. والدليل على ذلك كلمات اللحن الختامي للفصل الأول التي تقول:

ومعاني هذا اللحن تتحدث بالوطنية، وبثِّ الشعور القومي في نفوس الشعب المصري. «فالفجر لاح» توحي بالأمل في المستقبل، والحثِّ على يقظة الشعب المصري من سُبَاتِه. و«الوقت راح» تؤكِّد على السرعة في إنهاض الأمة، وعندما يطلب الشعب — في ذلك الوقت — من الله أن يحفظ البلاد من كل ذميم، يقصد بذلك الذميم الاستعمار الأجنبي، ورجال الحكم في مصر المساندين لهذا الاستعمار. أما تحقيق الأمل بالاستقلال فكانت الجملة المباشرة ضد الاستعمار، وأيضًا الأمل في وفاق جميع الأحزاب، دلالة على تفرُّقها بسبب الاستعمار والتدخل الأجنبي، أو رمز على العناصر السيئة لبعض الرجال داخل الأحزاب المتفرقة. والرقيب لا يملك في هذا الموقف الشجاعة أو القدرة على شطب هذا اللحن، وإلا اتُّهم بالخيانة، وعدم الوطنية، فما كان أمامه إلا منع المسرحية من التمثيل.

وفي المسرحية أيضًا حوار بين فاطمة ونفوسة يدور حول «إبراهيم» وقراره بنفي نفوسة إلى السودان. وهذا الحوار من الممكن أن يُضاف إلى اللحن السابق ضمن أسباب الرقيب الخفية في المنع:

وكلمات هذا الحوار ترمز إلى الأحوال السياسية في مصر — في تلك الفترة — فإبراهيم الغربي هنا رمز على الحاكم، الذي يملك جميع الأقطار عن طريق وكلائه، وله الحق في نفي أي شخص إلى السودان — التي تتبع مصر في ذلك الوقت — والنفي إلى السودان كان من العقوبات المعروفة في مصر. وأيضًا السجون، رمز على قهر الحاكم لرعاياه. أما عبارة «كل اللي في البيت جواسيس على بعض» توضح وبصورة مباشرة فساد المناخ السياسي في مصر عام ١٩٢٥.

مسرحية «شيخ الحارة» ١٩٢٨، لمحمد كامل علي

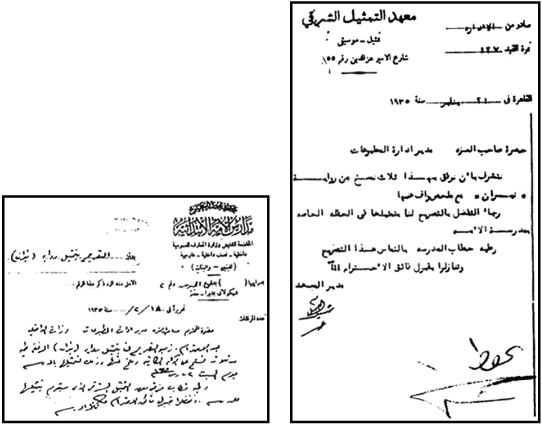

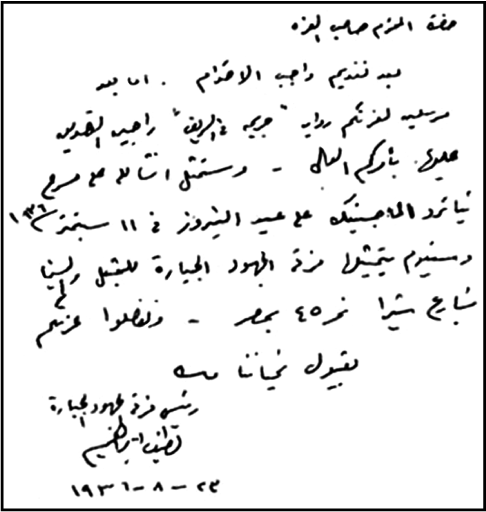

وفي ٣١ / ١٢ / ١٩٢٨ أرسل المؤلف الخطاب التالي: «حضرة صاحب العزة مدير قلم المطبوعات، أتشرَّف بإحاطة عزتكم علمًا بأنني سبق أن أرسلت بتاريخ أول ديسمبر سنة ١٩٢٨ (منذ شهر الآن) ثلاثة نسخ من رواية شيخ الحارة بالبريد المُوصَى عليها بنمرة ٥٩٣٥، وذلك حسب تعليمات القلم، وللآن لم أتلقَّ أمرًا بالموافقة على تمثيلها. وحيث إن الفرقة الأدبية هنا التي تريد القيام بهذا التمثيل منتظرة مصادقة عزتكم على الرواية حتى تعلن عن موعد تمثيلها والمسرح الذي ستمثَّل عليه؛ لذلك ألْتَمس من عزتكم الموافقة على تمثيلها وإعادة نسخة من النسخ الثلاثة التي سبق أن أرسلتُها.» وأسفل هذا الخطاب أشَّر مدير قلم المطبوعات «سليم عز الدين» بتأشيرة في ٢ / ١ / ١٩٢٩، قال فيها: «حضرة خضر بك ماذا تمَّ بهذا الطلب؟»

وفي ٣ / ١ / ١٩٢٩ أرسل مدير المطبوعات (بالنيابة) الخطاب التالي للمؤلِّف: «حضرة المحترم محمد كامل علي أفندي: شارع وليمس نمرة ٣ فلمنج رمل الإسكندرية. ردًّا على كتابكم … بشأن التصريح بتمثيل رواية «شيخ الحارة» نُفِيد حضرتكم أن هذه الإدارة سبق أن قرَّرتْ ألَّا تَقبَل الروايات من الأفراد للترخيص بها، بل يجب أن تُقدَّم بمعرفة التياترو أو الجوق الذي سيقوم بتمثيل الرواية مع تحديد موعد ومكان التمثيل؛ وعليه نُعيد الرواية بأمل أن تُقدَّم بمعرفة الفرقة لمحافظة الإسكندرية، وهذه تتولَّى إرسالها لنا وتكتب لنا رسميًّا للترخيص بتمثيلها.»

ومما سبق يتضح لنا أن النظام الرقابي — في ذلك الوقت — ماطَلَ المؤلِّف وسوَّفه، ووضع أمامه العراقيل لمنْعه من الحصول على الترخيص. وعندما رضخ المؤلِّف لتعليمات الرقابة — رغم عدم وجود مثل هذه التعليمات كما سيتضح لنا من خلال المسرحيات القادمة — بأن جعل الفرقة تتقدَّم بطلب الترخيص، وجدنا الرقابة تعرقل سَيْر الطلب، حتى جاء موعد التمثيل دون الحصول على الترخيص. فتأشيرة المدير بالحفظ كانت في ٣ / ٢ / ١٩٢٩، وموعد التمثيل كان في ٢ / ٢ / ١٩٢٩. مما أدَّى إلى أن الفرقة صَرَفتِ النظر عن عرض هذه المسرحية.

ولكن المؤلف لم يستسلم لهذا التعسُّف الرقابي، وتجدَّد الأمل من جديد في ظهور هذه المسرحية على خشبة المسرح. وهذا ما يُبيِّنه الخطاب التالي، وهو مِن المؤلِّف في ١٨ / ٣ / ١٩٢٩ إلى فايق طنوس الذي يرغب في تمثيل المسرحية.

وفي يوم ٢٢ / ٦ / ١٩٢٩ أرسل وديع سلامة عن هيئة النادي الخطاب التالي: «حضرة صاحب العزة مأمور مركز ميت غمر … مقدِّمه لعزتكم أعضاء نادي الألعاب الرياضية بكفر الشهيد مركز ميت غمر دقهلية … نعرض الآتي: حيث إننا قد عزمنا بمشيئة الله على تمثيل رواية «شيخ الحارة» تأليف محمد أفندي كامل علي يوم الخميس الموافق ٤ / ٧ / ١٩٢٩ بالناحية المذكورة فنرجو التصريح لنا بتمثيلها في هذا الميعاد، وهذه الحفلة لا تتعلق بالسياسة بأي شكل كان، كما وأن أعضاء النادي ليس لهم أية علاقة بالسياسة. مع العلم بأنه سبق لنا تمثيل رواية «تاجر البندقية» في العام الماضي يوم ٥ / ٧ / ١٩٢٨ بتصريح تحت نمرة ٢٤٨٨، ولم يحصل أي خلل بالنظام … ومرفق مع هذا الرواية تصريح مؤلِّفها بالتمثيل، مع العلم أن الغرض من تمثيل هذه الرواية مساعدة النادي بالقيام بأعماله الرياضية بالبلدة، وإحياءً لفن التمثيل وأملنا الوطيد في أُبُوَّتكم إجابة طلبنا هذا، ولعزتكم الشكر على الدوام.»

ويعتبر هذا الخطاب وثيقة مهمة لنظرة أصحاب الفرق التمثيلية إلى رجال الرقابة، وما صاحب هذه النظرة من خوف وحَذَر. بدليل أن صاحب الفرقة يتوسَّل إلى مأمور المركز بكلمات تدلُّ على الاستعطاف، كما يَلفِت نظر المأمور إلى بُعد الفرقة وأعضائها عن السياسة. ولعل صاحب الفرقة عرف من المؤلِّف ظروف هذه المسرحية مع الفرقة السابقة، فأراد أن يسترحم قلوب رجال الرقابة، حتى يوافقوا له بالتمثيل.

ففي ورقة صغيرة مرفقة توجد تأشيرة بتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٩٢٩، من أحمد فهمي مأمور مركز ميت غمر بها الآتي: «للمديرية، ونحن نوافق على هذا الطلب إذا كان مصرَّحًا بتمثيل هذه الرواية في وزارة الداخلية وطيَّه الطلب والرواية.» ثم جاءت تأشيرة أسفلها من وكيل مدير الدقهلية في ٢٧ / ٦ / ١٩٢٩ قال فيها: «تُرسَل للوزارة لإفادتنا عن رأيها.» وبالفِعْل أرسَل مدير الدقهلية الخطاب في ١ / ٧ / ١٩٢٩.

وبعد هذا التعسُّف والمُمَاطَلة من قِبَل الرقابة، والصبر والصمود من قِبَل المؤلف، كتب الرقيب «فرنسيس» في ٦ / ٧ / ١٩٢٩ تقريرًا بالموافقة على التصريح، قال فيه: «المغزى الذي ترمي إليه هذه الرواية هو حضُّ الحكومة على تعيين أناسٍ متعلِّمين في وظائف مشايخ الحارات وأشباهها؛ نظرًا لما يُوقِعُهم فيه الجهل من الأخطاء التي تضرُّهم وتضرُّ الأهالي على السواء … وليس في الرواية مانع من التمثيل بعد حذف العبارات والمواقف المُبيَّنة في الصفحات ١٣، ١٥، ١٨، ٢٥، ٣٣، ٣٥، ٤٧، ٤٩، ٥٤، ٥٩، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ٨٢، ٨٣.» مع ملاحظة أن هذه المواضع كلها عبارة عن ألفاظ السباب، الخارجة عن الذوق والآداب العامة.

ففي يوم ٧ / ٧ / ١٩٢٩ أرسل مدير المطبوعات «سليم عز الدين» خطابًا إلى مدير الدقهلية، قال فيه: «بالنظر إلى الطلب المقدَّم من نادي الألعاب الرياضية الوارد بكتاب المديرية رقم ٤٢٣ المؤرخ ٢٧ يونية الماضي لتمثيل رواية «شيخ الحارة» المرجوُّ التنبيهُ على النادي المذكور بتقديم نسختين أخريين منها للتصديق عليهما كالمتبع.» مع العلم بأن الثلاث نسخ موجودة بالفعل في الداخلية — كما مرَّ بنا سابقًا — وكما هو ثابت من أول خطاب للمؤلف. وهذا إجراء تعسُّفي أيضًا يُضاف إلى ما سبق من أجْل عرقلة الحصول على الترخيص.

وأسفل الخطاب السابق وجدنا تأشيرة من وكيل مديرية الدقهلية بولس جورجي في ١٠ / ٧ / ١٩٢٩، قال فيها: «كفر الشهيد مركز ميت غمر والإفادة في ظرف ثلاثة أيام.» أيْ إن وكيل المديرية يريد من مدير الفرقة إرسال نسختين من الرواية أو ما شابه ذلك في ظرف ثلاثة أيام أي في يوم ١٣ / ٧ / ١٩٢٩ على الأكثر. ثم جاءت المفاجأة أسفل هذه التأشيرة، عندما وجدنا توقيع مأمور مركز ميت غمر أحمد فهمي بالاستلام في ١٢ / ٧ / ١٩٢٩. أيْ إن المأمور قد استلم الخطاب السابق في يوم ١٢ / ٧ / ١٩٢٩، أي بعد يومين من الأيام الثلاثة الممنوحة. ثم تبعًا للإجراءات سيسلم الخطاب إلى مدير الفرقة بعد ذلك أي في يوم ١٣ / ٧ / ١٩٢٩، وفي هذا اليوم ستكون المدة الممنوحة من قِبَل الداخلية لحصول النص على الترخيص، قد انتهت.

ورغم هذا لم يبلغ المأمور النادي بأي شيء، وانتظر حتى جاءت هذه الإشارة التليفونية من النادي بتاريخ ١٤ / ٧ / ١٩٢٩: «رد الإشارة بالكفر يُفيد بأن أعضاء النادي عَدَلُوا عن تمثيل الرواية لانشغالهم بالمذاكرة لحلول ميعاد امتحان اليوم الثاني وذلك أن ميعاد تمثيلها مضى وهو يوم ٤ الجاري.»

وفي نفس اليوم ١٤ / ٧ / ١٩٢٩ أرسل مأمور مركز ميت غمر إلى المديرية الآتي: «مُعاد للمديرية للإحاطة بتنازل نادي الألعاب الرياضية بكفر الشهيد عن تمثيل رواية «شيخ الحارة» للأسباب التي ذكروها بالإشارة التليفونية طيَّه فنرجو التصرف.»

وفي يوم ١٨ / ٧ / ١٩٢٩ أرسل محمود حمدي وكيل مديرية الدقهلية إلى مدير المطبوعات بالآتي: «حضرة صاحب العزة مدير المطبوعات بوزارة الداخلية … إيماءً لكتاب عزتكم نمرة ١١ / ٥ / ٤١٣ نُفيد بأن نادي الألعاب الرياضية بكفر الشهيد قد عدل عن تمثيل رواية «شيخ الحارة».»

وهكذا تنتهي سلسلة معاناة مسرحية «شيخ الحارة» مع الرقابة، برفع الراية البيضاء والاستسلام من قِبَل المؤلِّف والفرقة المسرحية أمام تعنُّت وقسوة وتعسف الرقابة وتلاعبها بالقانون ولوائحه. فعن طريق المماطلة والتسويف وعرقلة الإجراءات استطاع رجال الرقابة — في ذلك الوقت — أن يمنعوا عرض المسرحية، دون رفضها بصورة صريحة، ولكنهم رفضوها بوضع العراقيل حتى يأتي موعد التمثيل دون الحصول على الترخيص، مما جعل الفرقة تصرف النظر عنها والبحث عن غيرها. والسؤال الآن: لماذا قامتِ الرقابة بذلك؟! ولماذا أرادت منع عرض هذه المسرحية، رغم موافقة الرقيب عليها، كما رأينا؟!

وبعد انتهاء المهمة، وختم الأوراق المطلوبة بعد أن دفعوا لشيخ الحارة يدور بينهم الحوار الآتي:

وتعتبر هذه المسرحية أحد النماذج الصارخة للممارسات التعسفية للرقابة المسرحية، للحيلولة بين وصول فكْر المؤلف إلى الجمهور، في ذلك الوقت. وأكبر دليل على ذلك المدة الزمنية التي استغرقتْها، وهي ما بين ١ / ١٢ / ١٩٢٨، ١٨ / ٧ / ١٩٢٩؛ أي ما يقرب من سبعة أشهر ونصف، وهي أطول فترة زمنية مرت على نص مسرحي يُنظر في أمره رقابيًّا طوال تاريخ الرقابة منذ نشأتها إلى الآن.

مسرحية «لَبْخَتْ دكتور» ١٩٣١، لسيد الجمل

وفي يوم ١٤ / ٩ / ١٩٣١ كتب الرقيب محمد صادق عنبر تقريرًا بمنع الترخيص قال فيه: «اطَّلعت على هذه الرواية فإذا هي هَزْل. ولكن هزل يمسُّ العِرْض ويؤذيه، ويمس الشرف ويُدمِيه … ففي الرواية معرض للخيانة الزوجية؛ ومِن هنا كان مسُّها للعرض وإيذاؤه ظاهرًا. وفيها تجريح لكل بيئة صالحة من بيئات المجتمع المصري وهي بيئة الطب؛ لأنها تُظهِرها مظهرًا يُنافي الشرف والأمانة. على أن الرواية تكاد تكون مُقتَطَعة من رواية أخرى سبقتْها باسم «حاجة حلوة» قبل أن تُهذَّب التهذيب الذي جعلها صالحة للعرض على الجمهور؛ ولذلك أقترح على اللجنة أن تمنع تمثيل هذه الرواية منعًا باتًّا، ولها رأيُها الموفَّق.»

وإذا نظرنا إلى أسباب الرقيب، والمراجع في منع هذه المسرحية، نجدها تتمثَّل في أربعة أسباب هي: الخيانة الزوجية، والتعرُّض إلى بيئة الطب، وسخافة الرواية، واقتطاعها من رواية أخرى. وقَبْلَ تفنيد هذه الأسباب نُورِد ملخَّصًا يَسيرًا عن المسرحية.

فمسرحية «لبخت دكتور»، تَدُور حول طبيب يُدعَى «فؤاد»، كان يُغافِل زوجتَه بصورة دائمة للمَبِيت خارجَ المنزل مع سيدة تُدعَى «إحسان»، مبرِّرًا ذلك المبيت بزياراته الليلية للمرضى. ولكن حماته السيدة «عيشة» توجَّستْ من تصرُّفاته، فأوعزتْ لابنتها «وحيدة» — زوجة الطبيب — أن تعكِّر عليه صفْوَ الحياة. ولكن الزوجة تُخالِف تعاليمَ أمِّها بسبب حبِّها لزوجها. وفي عيادة «فؤاد» تحضر خليلته «إحسان» بمصاحبة زوجها «حمودة». الذي حضر معها — بسبب شكِّه في الأمر — لرؤية هذا الطبيب التي لا تستطيع مفارقة علاجه كل يوم. وفي هذا الوقت يدخل عليهم «لَبْخَتْ» صديق الدكتور «فؤاد» فيتوهَّم الزوج «حمودة» بأنه الدكتور المعالج، فيقتنع أنه أخطأ في شكَّه؛ لأن «لبخت» بعيدٌ كلَّ البُعد عن الوسامة أو الرومانسية، بل لا تستطيع أية امرأة أن تنظر في وجهه. فيخرج الزوج، ويحضر «فؤاد» ويتواعَد مع خليلته «إحسان» على المُقابَلَة القادمة في غرفة في بنسيون، حتى لا يراهما أحد، وتنتهي المسرحية.

ومن هذا الملخَّص نجد أن الخيانة الزوجية — وهي من أسباب رفض المسرحية — صوَّرها المؤلِّف بصورة كوميدية كاريكاتورية، لا يبغي الإشادة بها، أو التشجيع عليها — كما قال الرقيب — بل يبغي فقط الإضحاك، وهذا النوع من التأليف كان سائدًا في تلك الفترة، ومن الأدلة على ذلك مشهد بداية المسرحية:

أما التعرُّض لمهنة الطب، وهو السبب الثاني من أسباب منع المسرحية، نقول: ما الضرر في التعرض لطبيب يصوِّره المؤلِّف بصورة رجل خائن! وهل الخيانة مقصورة على مهنة محددة دون المِهَن الأخرى؟! وبمعنًى آخَر، هل الخيانة محددة بالجهل فقط إذا اعتبر الرقيب أن الطبيب لما له من درجة علمية، لا يَجرُؤ على الخيانة حفاظًا على علمه ومركزه. بالقَطْع هذا تصوُّر محدود من قِبَل الرقيب إذا فكَّر في ذلك. فالإنسان تركيب معقَّد، والعوامل النفسية متفرِّعة ومتشابِكة، والحياة مليئة بالعديد من النماذج المرموقة علمًا ومركزًا، ومع ذلك تُقدِم على الخيانة.

أما السبب الثالث، وهو سخافة الرواية، فلم نجده بالمسرحية. والمُراجِع لتقرير الرقيب لم يُحدِّد نوع السخافة، ولم يُشِر إلى مقياس سخافة الرواية. وهل من حق الرقابة محاكمة فِكْر الكاتب وطريقة معالجته لموضوعه؟ فكان أَوْلَى بالمُراجِع مناقشة المؤلِّف في طريقة المعالجة، ويَعرِض كلٌّ من الطرفين وِجْهَةَ نَظَرِه. فمِن المؤكَّد أن المراجع قصد بالسخافة هنا، إما سخافة الموضوع، أو سخافة معالَجَة الموضوع. وبالنسبة لسخافة الموضوع لا نجدها في المسرحية، بل العكس صحيح فمِثْل هذه الموضوعات كانت مُنتَشِرة ومُحبَّبة لدى الجمهور المصري في تلك الفترة وكانت مُتدَاوَلة في جميع التياترات والصالات والمسارح. أما سخافة طريقة معالجة الموضوع فأمْرُها مكفول للمؤلِّف وحدَه، فهو خالقُها ومُبدِعُها. ولا يَحِقُّ لأية جهة مهما كانت أن تفرض عليه أسلوبًا معيَّنًا للمعالَجَة.

هذا بالإضافة إلى أن مسرحية «حاجة حلوة» — وهي من تأليف نجيب الريحاني وبديع خيري — مثَّلتْها فرقة الريحاني في فبراير سنة ١٩٣١؛ أي قبلَ مسرحية سيد الجمل بسبعة أشهر. ومن غير المعقول أن يتقدم بها المؤلِّف (سيد الجمل) — وله الكثير من المسرحيات المؤلَّفة — وتوافق على تمثيل النص الفرقة المصرية — وهي من أكبر الفرق في تلك الفترة — على مسرح دار التمثيل العربي أكبر المسارح وأشهرها، والنص مسروق! مِمَّن؟ مِن أشهر المؤلِّفين نجيب الريحاني وبديع خيري، والمُمَثَّل من قِبَل أشهر فرقة خاصة وهي فرقة الريحاني.

ومما سبق يتضح لنا أن الرقابة رفضت هذه المسرحية بناءً على تقرير الرقيب «محمد صادق عنبر»، رغم اعتماده على أسباب رفض بعيدة كل البُعد عن قوانين ولوائح ونُظُم الرقابة. هذا بالإضافة إلى أن المسرحية خالية تمامًا من الموانع الرقابية. فمَن يقرأْها لا يَجِدْ بها أية رموز سياسية أو إسقاطات من أي نوع. بل على العكس، فموضوعها كوميدي ويتشابَه إلى حدٍّ كبير مع موضوعات المسرحيات المُرخَّص بها والمعروضة في تلك الفترة.

والسؤال الآن، ما السبب الحقيقي وراء رفض هذه المسرحية من قِبَل الرقيب؟! وأيضًا ما السِّرُّ في اعتماد الرقابة على تقرير الرقيب وموافقتها على المنع — دون دراسة أو مناقشة — رغم خلوِّ المسرحية من الموانع الرقابية المعهودة؟!

أما الإجابة على السؤال الأول، فتتمثَّل في أن الرقيب الأديب الناقد محمد صادق عنبر رغم إنتاجه الأدبي الغزير المتناثر بين أوراق الدوريات منذ عشرات السنين، إلا أنه عكف بما يقرب من اثنتي عشرة سنة على إتمام كتابة كتابه الوحيد «رسالة الحب والجمال: بين قيس وليلى» الصادر في عام ١٩٣٦. وهذا الكتاب وضع فيه المؤلِّف الأساس الحقيقي لفن الغزل العذري. وهذا يعني أن المؤلِّف عاش بوجدانه طَوالَ فترة إعداد الكتاب — التي دخلت في نطاقها فترة عمله كرقيب — في معبد الحب العذري، مما أثَّر على كتاباته ووجهة نظره في الحب والعلاقة بين الرجل والمرأة، وبالقطع العلاقة الزوجية. ومن هذا المنطلق رفض مسرحية «لبخت دكتور» لأنها تصوِّر الخيانة الزوجية، وهدْم الحب بين الزوجين.

وعلى الرغم من إعجابنا برأي الرقيب الناقد، إلا أننا أمام لوائح ونُظُم رقابية تُحرِّم على الرقيب المساس بأسلوب معالجة المؤلِّف لعمله الإبداعي. هذا بالإضافة إلى عدم جواز الحكم على العمل المسرحي من خلال التجارب الشخصية للرقيب، أو تبعًا لذوقه الشخصي. ولكن إحقاقًا للحق فنحن نُشِيد بالرقابة في موقفها من هذا الرقيب، التي وافقتْ على تقريره دون معارضة أو مناقشة احترامًا لوجهة نظره، وأيضًا تبجيلًا لمكانته الأدبية. وهذا وإن دلَّ فإنما يدلُّ على أن الرقيب يجب أن يكون من الأُدَباء النُّقَّاد أصحاب النظرة النقدية، التي تُقيِّم العمل المسرحي تبعًا لمستواه الفني ورسالته للجمهور، بدلًا من تقييمه تبعًا لنظم ولوائح وقوانين صارمة صمَّاء.

مسرحية «الجواري في عهد هارون الرشيد» ١٩٣٤، لحسني علي الحسيني

هذه المسرحية تدور في إطار كوميدي حول مسألة بيع الجواري وتفشِّي تجارة الرقيق، في الوقت الذي تُعانِي فيه الدولة من سوء الأحوال الاقتصادية. فنجد التجار يشكون من توقُّف الحال والتجارة، وعامة الناس يشكون من الجوع والحاجة … إلخ. وفي هذا الوقت يعرض النخَّاس والدلَّال مجموعة من الجواري الحِسَان، دون جدوى من وجود المشتري. وفي نفس الوقت أيضًا يمرُّ عليهما «جحا» الذي يُعاني الجوع هو وصبيُّه. فيَعرِضان عليه فتْح المزاد على الجواري فيُوافق من باب التسلية حتى يَنسَى الجوع. فتتقدَّم كل جارية كي تُبرِز محاسنَها ومفاتِنَها وتتحدَّث عن مؤهِّلاتها. ومن خلال هذا العرض يعلم جحا حقيقة كل جارية، وكيف كانت تعيش في الماضي حُرَّة، حتى تمَّ اختطافها، وكيف تُعاني الآن من الأسْر والرِّقِّ والسجن وكبْت الحرية بما في ذلك من ذلٍّ ومهانة وعدم ديمقراطية. حتى تأتي جارية وتُخبِره بأن أمَّها أعطتْها كيسًا من النقود كي تَفدِي به نفسَها إذا وقعتْ في أسْر الرِّقِّ، ثم تعطيه هذا الكيس فيقوم بشراء كل الجواري ويُطلِق سَرَاحَهُنَّ.

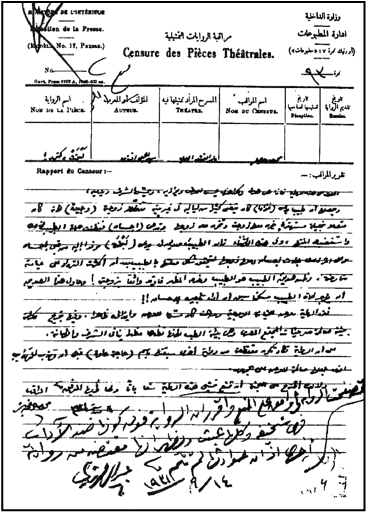

ففي يوم ٩ / ١٢ / ١٩٣٤ أشَّر مدير المطبوعات (سليم عز الدين) على الصفحة الأولى من المسرحية قائلًا: «لجنة الرقابة في ٩ ديسمبر، حضرة أحمد بك مراد.» وفي نفس اليوم يقوم أحمد مراد بكتابة تقرير — أو على الأرجح تأشيرة — على نفس الصفحة قال فيه: «موضوع الرواية عرض بنات رقيق في سوق الدلالة ويحضر جحا ويعرض عليه الدلَّال البنات وتُعطِيه إحداهن نقودًا ليشتريها وزميلاتها وينفِّذ ذلك ويَعتِقُهُنَّ. وأرى عدم التصريح بالرواية.» مع ملاحظة أن الرقيب هنا لم يُبرِّر الرفض ولم يُعدِّد الأسباب كما هو مُتَّبَع.

وبالكشف عن هذه المسرحية في الدوريات المصرية، في ديسمبر ١٩٣١ وما بعد هذا التاريخ، لم نَجِد لها أي عرض تمثيلي، مما يؤكِّد أن الرفض كان بصورة نهائية. ورغم عدم إبداء أسباب الرفض من قِبَل الرقابة، إلا أن بقراءة المسرحية، اتَّضَح لنا أن المؤلِّف ضمَّن مسرحيته بعض الرموز والإسقاطات المعاصِرَة فيما يتعلَّق بالحالة الاقتصادية والاجتماعية السيئة في مصر في ذلك الوقت.

وهذه الرموز والإسقاطات كانت سافرة، رغم محاولة المؤلف مواراتَها بأن جَعَل الأحداث تدور في عصر هارون الرشيد. ورغم ذلك لم نجد أية إشارة تدل على هذا الزمن إلا من خلال شخصية «جحا» الصالحة لكل زمان ومكان. فمِن المؤكَّد أن لجنة الرقابة رفضتِ المسرحية بسبب خشيتها من فهْم الموضوع على أنه صورة من صور الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر في ذلك الوقت. فقد أوضح المؤلِّف أن الشعب يُعاني من الفقر والجوع، كما رمز بتجارة الرقيق وتحكُّم النخَّاسين في الأحرار بوجود الإنجليز في مصر وتحكُّمهم في الشعب المصري. أيْ إن النخاس هو الاحتلال الإنجليزي والرقيق هم الشعب المصري. كما أن المؤلف يأمل بظهور الرجل الشجاع الذي يُخلِّص الشعب المصري من ذلِّ العبيد، أو من الاستعمار الإنجليزي، ويرمز له بالشخصية الشعبية «جحا». أيْ إنه يريد أن يَظهَر المخلِّص من عامة الشعب المصري. ويكفي أن ندلِّل على ذلك بكلمات لَحْن ختام المسرحية بعد أن حصلت الجواري على حرياتهن:

وهكذا وقفت الرقابة بالمرصاد ضد فكر المؤلف، كي لا يصل إلى الجمهور. أيْ إن الرقابة — الممثِّلة لرجال السلطة والاستعمار — أرادت تغييب الشعب المصري — في تلك الفترة — عن سلبيات واقِعِه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، إرضاءً لأصحاب النفوذ.

مسرحية «نيران» ١٩٣٥، لسيد الجمل

وتُعتَبَر هذه المسرحية — بما يُصاحِبها من مستندات رقابية — تطوُّرًا مُهِمًّا في نظم الرقابة في عِدَّة أمور. فلأوَّل مرة نشاهد مُلخَّصًا عن الرواية يقدِّمه المؤلِّف ضمن مستندات الترخيص. وهذا الإجراء من الأساليب الحديثة للرقابة، بدليل ذكر ذلك في خطاب ناظر المدرسة — السابق — عندما قال: «نرجو التصريح لنا بتمثيل رواية «نيران» المُرفَقة طيَّه من ثلاث نسخ على الآلة الكاتبة وملخَّص عنها.»

وهذا التقرير — كما أسلفنا — يُعتبَر وثيقةً مُهِمَّةً لنُظُم الرقابة لما احتوى عليه من روح نقدية، وبنود رقابية تقدُّمية. فلأوَّل مرَّة نَجِد الرقيب يبحث عن المغزى والمضمون، قبلَ أن يبحث عن الموانع الرقابية. هذا فضلًا عن ذكره وبحثه في مصطلحات النقد المسرحي، مثل العُقْدة والحَبْكة والتصوير … إلخ.

وأهم ما يُميِّز هذا الرقيب الناقد، تفهُّمه الواعي لدَوْر الرقابة. فهو لا يطبق نصوص القانون بصورة عمياء — كما يفعل معظم الرقباء — بل نجده يُطبِّق رُوحَ القانون. فهو يعلم كل العلم أن الأساس الأول والأخير في مراقبة الرواية، هو خلوُّها من الأفكار الخَطِرة على الأمن والمجتمع. والرواية بالفعل خالية من ذلك. ومن هنا يقترح اقتراحًا، يتمثَّل في ردِّ الرواية — إذا كان بها خَطَر على الأمن العام والمجتمع — للمؤلف ليُصلِح ما فيها من موانع رقابية إذا أراد الحصول على الترخيص. ولا يعلم الرقيب — في ذلك الوقت — أن هذا الاقتراح أصبح من التعليمات والنظم الأساسية للرقابة على المصنَّفات الفنية في وقتنا الحاضر.

وتبلغ الجرأة برقيبنا الناقد أن يوجِّه أنظار المسئولين على رقابة الروايات، إلى أن الهَدَف من الرقابة ليس المحافظة على الأمن العام والمجتمع — كما هو معروف ومتَّبع من قِبَل جميع الرقباء — بقدْر المحافظة على سلامة الذوق الفني عند الجمهور، فيما يتلقَّاه من فنون مسرحية. وأمام إيمانه بهذه الحقيقة يرفض الترخيص بتمثيل المسرحية.

ومن نُظُم الرقابة المعروفة في تلك الفترة، كتابة تقرير واحد من قِبَل الرقيب على النص المسرحي ثم تأشيرة المراجع عليه. ولكن في هذه المسرحية وجدنا تقريرين، أحدهما للرقيب «عباس حافظ» — السابق — والآخر للرقيب «فرنسيس شفتشي» بتاريخ ٢٤ / ٢ / ١٩٣٥ الذي أكَّد على رفْض الترخيص أيضًا. ومن هنا نجد أن الرقابة قامتْ بتطورات كبيرة في نُظُمها ولوائحها، متَّخِذة هذه الرواية بداية لهذا التطور.

وأمام ما جاء بالتقررين اجتمعتِ اللجنة، ووافقتْ على الرفض بتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٩٣٥، وأرسل مدير المطبوعات الأمر لمحافظ العاصمة بمراقبة منْع تمثيل المسرحية في ٢ / ٣ / ١٩٣٥.

والمسرحية تدور حول «عنايات» ابنة أحد الباشوات، التي تفرِّط في عفافِها مع «سمير» ذلك الوَجِيه المزيَّف، مما ينتج عن ذلك جنين ينمو في أحشائها. وتمرُّ الأحداث ونعلم أن «سمير» ما هو إلا أحد اللصوص. وبعد أن تَكتَشِف «عنايات» ذلك، يُوهِمها «سمير» بالهرب معه ليتزوَّجا بعيدًا عن والدها، بعد أن تقوم بسرقة ما في خزانة والدها بإيعاز من «سمير»، ويعلم الباشا بكل ذلك فيموت من هَوْل الصدمة. وتمرُّ الأحداث وفي الريف حيث يعيش «سمير» مُطارَدًا من قِبَل البوليس يتنكَّر من «عنايات» التي أُعجِب بها ابن عمدة البلدة، ولكن العمدة يَقِف حائلًا دون زواج ابنه من هذه الساقطة، بعد أن عَرَف عنها كل شيء. وفي أثناء ذلك يحضر إلى البلدة الريفية «رأفت» ابن خالة «عنايات» في مَهَمَّة زراعية، وعندما يرى «عنايات»، يُصمِّم على مساعدتها، وبالفعل ينجح في ذلك، بأنْ زوَّجَها لمُدِيره في المصلحة، بعد أن تزوَّج هو من ابنة هذا المدير.

وعلى الرغم من أهمية الوثائق الرقابية لهذه المسرحية، إلا أنها ابتعدتْ عن تطبيق القواعد المعمول بها في النظم الرقابية. فبشهادة الرقيب عباس حافظ، وجدنا أن المسرحية خالية من الموانع الرقابية، ورغم ذلك تم الإجماع على رفضها. وربما يتوهَّم القارئ أن هذا الإجماع جاء إرضاءً لوجهة نظر الرقيب النقدية. ولكن الحقيقة أن الرقابة وجدتْ أن الأفضل لها الاعتماد على وجهة نظر الرقيب — البعيدة عن تطبيق قانون الرقابة فيما يتعلق بالموانع الرقابية — من أن تطبق قوانينها الصارمة، التي لا تحرم أسلوب معالجة المؤلف المسرحي فيما يتعرض له من موضوعات؛ لأن المسرحية تتعرض إلى الأُسَر الراقية من طبقة الباشوات، فيما يتعلق بتربية بناتهن، وما يُصاحِب هذه التربية من بعض التسيُّب وعدم التمسك بالتقاليد والأعراف الاجتماعية في بعض الأحيان. وهذا هو السبب الحقيقي وراء رفض المسرحية.

مسرحية «الزعيم» ١٩٣٦، لأحمد يوسف

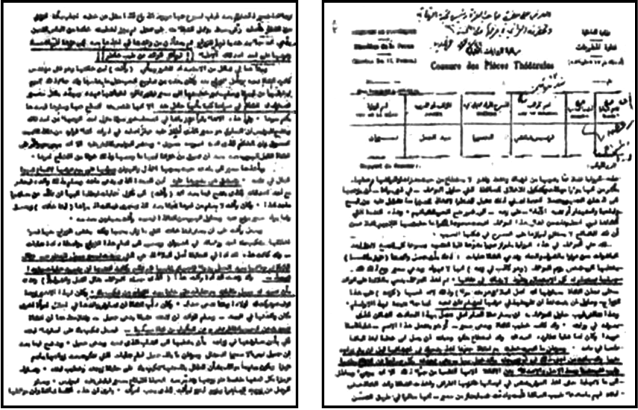

وفي يوم ٨ / ٢ / ١٩٣٦ كتب أحَد الرقيبين — بتوقيع غير واضح — تقريرًا بمنْع المسرحية، اختتمَهُ بقوله: «… والرواية سياسية، كلُّها تعريضٌ بالحالة السياسية في مصر، وأقترح عدم الترخيص بها؛ لأنها صوَّرتْ زعماءنا السياسيين بالاستهتار بالآداب العامة إلى حدِّ التَّمادِي في سبيل شهواتهم الذاتية، ولا أدري لمَن هذه صفاتهم أن يُقيموا وزنًا لشئون بلادهم العامة.»

وفي اليوم التالي الموافق ٩ / ٢ / ١٩٣٦ كتب الرقيب الناقد «عباس حافظ» تقريرًا بمنع الترخيص أيضًا، قال فيه: «لستُ أدري ما سِرُّ الحُمَّى التي تولَّتِ الكُتَّاب الذين يَضَعون روايات للمسرح في الأيام الأخيرة. فهذه ثالث رواية أقرؤها تَدُور حول الزعامة السياسية في مصر. وأظن أن هذه الأخيرة «الزعيم» قد دخلتْ في موضوع دقيق للغاية؛ لأن المؤلف يريد أن يصوِّر فيها زعيم حزب الأكثرية — ويُعطِيه في الرواية من الألقاب التي تُعطَى له فعلًا في الحياة العامة كلقب «الرئيس الجليل» — كما أنه عنَّ إلى تصوير الخلافات الحزبية متحدثًا عن الخَوَنة والمنشقِّين وأعداء الوطن والذين يبيعون الذِّمَم حتى من «أعضاء البرلمان». ولو كان الموضوع في ذاته حسنًا لما كان لنا اعتراض على الرواية، ولكن الحُمَّى الخامرة التي جعلتِ المؤلِّفين يصوِّرون الزعامة تصويرًا لا يتفق مع الاحترام الواجب لها والشخصية الخالية من المغامز والعيوب، قد حَدَتْ بهذا الكاتب إلى تصوير بطل الرواية — زعيم الأكثرية — في صورة غير لائقة؛ إذ جعله في الفصل الأول محاميًا في الأصل يهجر امرأتَه بل يُطلِّقها ويطردها من بيته هي وابنه الصغير منها؛ لأنه يعشق راقصة. ثم جعله في الفصل الثاني بعدَ خمسة عشر عامًا من حوادث الفصل الأول يتزوَّج بتلك الراقصة ويتضح له أخيرًا أنها تخونه مع ابنه من الزوجة المطلَّقة! … هذا كلام فارغ، وموضوعات لا يليق عَرضُها على الجمهور في المسارح، وأنا أوجِّه النظر إلى الصفحات ١٩، ٢٠، ٢٣، ٢٤، ٣٤ على الأخص، وهناك تأشيرات في صفحات أخرى مُعلَّمة بالأحمر … ولا يمكن السماح برواية كهذه مطلقًا.»

والمسرحية تدور حول المحامي الكبير «جلال»، وبسبب كثرة أعمالِه وتغيُّبه المستمر خارج البيت، تُطارده زوجته «أمينة» بأسئلتها اليومية … أين كنتَ؟ ولماذا تأخَّرتَ؟ … إلخ. ومن هنا تدخل حياتَه الراقصةُ «سميرة» حتى يَقَع في حبِّها. وتمرُّ الأحداث وتعلم الزوجة، التي تُواجِهه بالأمر، فتثور ثورتُه ويُطلِّقها ويطردها هي وابنه «فؤاد»، ثم يتزوَّج من الراقصة «سميرة». وبعد مرور خمسة عشر عامًا يصبح «جلال» زعيم حزب الفلاح، ومن أبرز الزعماء السياسيين في مصر. وبسبب هذه المكانة المرموقة، تحاول إحدى شركات الاحتكار الأجنبية رشوته لإتمام مشروعها في مصر. وأمام وطنية هذا الزعيم يرفض الرشوة، ويقف حيال إتمام هذا المشروع بالمرصاد. وتنجح الشركة في إقامة علاقة مفتَعَلة بين «سميرة» زوجة «جلال»، وبين ابنه «فؤاد» من مطلقته «أمينة». وتنشر الشركة قصة هذه العلاقة مع ماضي «جلال» في الصُّحف لتزعزِع مكانته السياسية، وتنتَقِم منه. ويعلم «جلال» بذلك فيُطلِّق «سميرة» ويعود إلى «أمينة» وابنه «فؤاد»، في الوقت الذي يقف بجانبه الشعب المصري، ويموت «جلال» في النهاية وسط تشجيع الجمهور، وتعضيد الصحف لموقفه الوطني.

وإذا أردنا مناقشة تقارير الرقباء ولجنة رفض الترخيص، سنجد أنها استندت إلى صورة هذا الزعيم العائلية، أكثر من استنادها لصورته السياسية، وهي الأهم. وأمام ذلك نقول: ما الضرر في عشق محامٍ لراقصة، ثم تطليقه لزوجته، ثم زواجه من الراقصة، ثم ندمه على ذلك فيطلق الراقصة، ويُعيد الزوجة الأولى؟ وبمعنًى آخَر: هل هذا المحامي — بما مرَّ به من ظروف اجتماعية — إذا استمر في المحاماة، ولم يصبح من الزعماء السياسيين كانت المسرحية نالت الترخيص؟ فمِن العجب أن أسباب المنْع تحددت حول الحياة الاجتماعية لرئيس حزب الفلاح، ووجدت الرقابة أن هذا النموذج خطر على الأمن العام والآداب العامة. وكأن من المفروض في المعالجات الدرامية أن يلتزم المؤلف بتغليف حياة السياسيين بغلاف من المُثُل والفضيلة، باعتبار أن هؤلاء السياسيين من نوع بشري خاص.

والحق يُقال، بأن المؤلف أعطى السلاح للرقيبين لمهاجمة النص ومنعه، بتصوير الزعيم السياسي وصلته المشينة بالراقصة. ولعل المؤلف أراد بذلك أن يرمز إلى أحد زعماء الأحزاب الحقيقيين في ذلك الوقت، بدليل قول الرقيب الأول في تقريره: «والرواية سياسية … كلها تعريض بالحالة السياسية في مصر.»

والسؤال الآن، لماذا تَغَافَل الرقيبان وأيضًا لجنة الرفض، وكل المسئولين في الرقابة — في تلك الفترة — عن الحقائق الاجتماعية التي تُفنِّد وتُعارِض أسباب الرفض الاجتماعية الموجودة بتقريري الرقيبين؟

والأقوال السابقة نُثبِتها على سبيل المثال لا الحصر — فالمسرحية مكتظَّة بالأقوال الكثيرة أمثال ما قدمنا — وكل ذلك كفيل بمنع المسرحية — من قِبَل الرقابة — والتذرُّع بأسباب واهية تُرضِي الرقابة ورجال الحُكْم، وتغلق أفواه الكُتَّاب. أيْ إن الرقابة وقفت — كعادتها في هذا الوقت — حائلًا بين فِكْر الكاتب وبين الجمهور المصري. وعملت في صالح رجال السياسة، أكثر من عملها في صالح الشعب.

مسرحية «البروفة» ١٩٣٦، لعثمان حمدي

وأحداث المسرحية تدور في مكتب وزير الحقانية، الذي يقوم بتجهيز مذكرة بشأن قانون الصحافة الجديد، لعرضها على مجلس الوزراء الذي سينعقد بعد دقائق معدودة. وفي نفس اللحظة يدخل عليه الخادم ليخبره بأن هناك شابًّا يلبس ملابس تشخيصية (تمثيلية) يريد مقابلته. فيوافق الوزير، ويدخل الشاب الذي يمسك بسيف يشهره في وجْهِ الوزير ويتَّهِمه بالخيانة والمتاجرة بالقوانين ضد الشعب … إلخ هذه الاتهامات. وهنا يطلب الوزير من الخادم القبض على هذا الشاب المجنون. ولكن الشاب يُغيِّر من لهجته وتصرفاته الجنونية ويطلب بهدوء من الوزير أن يصرف الخادم ليتحدَّث معه في أمرٍ مُهِمٍّ. وأمام هذا التغيير المفاجئ يأمر الوزير الخادم بالانصراف، فيشرح الشاب الموقف بجدِّيَّة قائلًا: إنه شاب يهوى التمثيل، وقد جاءتْه الفرصة لتمثيل دور وزير، وضمن المشاهد المطلوبة منه تمثيل دور الوزير بعد أن يُوجِّه له أحَدُ الشُّبَّان الإهانات المتلاحقة. فأراد أن يَرَى ذلك الموقف على الحقيقة، فقام بما قام به منذ لحظات. أما لماذا اختار وزير الحقانية بالذات؛ ذلك لأنه أفضل وزير من وجهة نظره. فيفهم الوزير الموقف ويشكر الشاب على حُسْن إتقانه للتمثيل، ويشكر الشاب بدوره الوزير على تشجيعه للتمثيل. وتنتهي المسرحية بالمصافحة بين الوزير والممثل.

وفي يوم ٢٦ / ٥ / ١٩٣٦ كتب الرقيب «أحمد الفقي» تقريرًا بالموافقة على تمثيل المسرحية بشرط استبدال شخصية الوزير، قائلًا: «… وأرَى أن تُستبدَل شخصية الوزير بشخصية أخرى؛ لأنه لا يَلِيق مطلقًا أن يوجَّه للوزير ما وجَّهَه الممثِّل من العبارات المذكورة بهذه القطعة وبدون ذلك لا يجوز التصريح.»

وفي نفس اليوم كتب الرقيب «علي شافعي» تقريرًا بالموافقة على الترخيص بدون أية ملاحظات. ولكن مدير المطبوعات «سليم عز الدين» أشَّر على تقرير الرقيب «على شافعي» بتأشيرة قال فيها: «أرى تغيير شخصية الوزير ويستحسن وضع لقب «الحاكم» بدل الوزير وبغير ذلك لا يُصرَّح.»

وإذا نظرنا إلى شرط الرقيب أحمد الفقي سنجده منطقيًّا من وجهة نظر الرقابة. أيْ أن تستبدل شخصية الوزير بشخصية أخرى. فمن الممكن أن تكون شخصية مدير مصلحة حكومية أو رئيس ديوان أو … إلخ من هذه الشخصيات. أما طلب مدير المطبوعات بأن تستبدل شخصية الوزير بشخصية الحاكم، فهذا أمر غير منطقي! فهل المدير يريد حماية وزير الحقانية من الإهانات الموجَّهة له من الممثِّل، ولا يريد حماية الحاكم منها؟! ومن المؤكد أن مدير المطبوعات يريد السخرية من المؤلف، أو يريد رفض المسرحية بصورة تهكمية. والدليل على ذلك أن المؤلف — من المؤكد — رفض استبدال شخصية الوزير بشخصية الحاكم؛ لأن المسرحية رُفضت من قِبَل الرقابة بتاريخ ١٠ / ٦ / ١٩٣٦، واقتراح تبديل الشخصية كان في ٢٦ / ٥ / ١٩٣٦.

وبقراءة المسرحية اتضح لنا أن الرفض جاء بسبب خوف الرقابة من فكرة المسرحية — رغم طرافتها — على أنها تتحدث عن الواقع في مصر بصفة عامة، وعن وزير الحقانية بصفة خاصة. فالممثِّل — أو الشاب — وجَّه للوزير العديد من السلبيات، التي من الممكن أن تكون فيه من حيث الواقع، حتى ولو كانت على سبيل التمثيل، كما تؤكد بذلك المسرحية.

فنحن نظن أن الرفض جاء بسبب هذه العبارات وغيرها مما في المسرحية. ومن المؤسِف أن مدير المطبوعات يتهكَّم على المسرحية ويسخر من المؤلف؛ لأنه لا يريد أن توجَّه هذه العبارات لوزير الحقانية، ويُطالب بتوجيهها إلى الحاكم في حالة استبدال شخصية الوزير بشخصية الحاكم، إذا أراد المؤلف الترخيص بمسرحيته.

وهكذا تستمر الرقابة في تعسُّفها ضدَّ المُبدِعين من المؤلِّفين المسرحيين، وحجب أفكارهم عن الجمهور. فالرقابة — في ذلك الوقت — لا تريد أي عمل إبداعي — أو مسرحي — يكشف للناس واقِعَهم، ويتحدث عن السلبيات الحقيقية في مصر. أيْ إن الرقابة تريد من الشعب المصري أن يعيش في تغييب مستمر عن واقعه الحقيقي. وفي نفس الوقت تقف بالمرصاد أمام أي فكر يكشف هذا الواقع أو يقوم بتنبيه الشعب، أو يجعله — على أقل تقدير — يفكر في هذا الواقع بصورة إيجابية وجدية.

مسرحية «جريمة في الريف» ١٩٣٦، لقلادة ميخائيل ولطيف إبراهيم

وفي ٢٩ / ٨ / ١٩٣٦ كتب الرقيب «إبراهيم حسني ميزار» تقريرًا برفض المسرحية قال فيه: «… هذه الرواية منقولة ببعض تصرُّف من رواية «بنات الريف» للأستاذ يوسف وهبي، وقد شوَّه المؤلفان وقائعَها فلم تأتِ كرواية «بنات الريف» المصرَّح بتمثيلها وأرى عدم الموافقة على تمثيلها.»

وفي ٥ / ٩ / ١٩٣٦ كتب الرقيب «علي شافعي» تقريرًا برفض المسرحية أيضًا قال فيه: «… الرأي: عدم الترخيص بتمثيل الرواية لنبوِّها عن الذوق السليم وحُسْن الآداب والأخلاق. فضلًا عمَّا فيها من الحملة على أصحاب المناصب الكبيرة (راجع صحيفة ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧).» وفي ١ / ١٠ / ١٩٣٦ أرسل مدير المطبوعات خطابًا إلى محافظ القاهرة بمنع المسرحية من التمثيل.

والمسرحية تدور حول «حمدي» بك الثري الذي يمتلك الأراضي الشاسعة، وفي أحد الأيام يذهب مع بعض الأصدقاء لقضاء نزهة وسط أراضيه، وبعد شرب الخمر تحضر إليه «وردة» ابنة شيخ الخفر فيُغرِّر بها بعدَ أنْ أعطاها خاتمه على أمل الزواج منها. ولكن بعد أن أفاق من سُكْرِه تنصَّل من وَعْدِه. وبعد أعوام كثيرة أصبح «حمدي» قاضيًا كبيرًا. وفي أثناء إحدى القضايا المتَّهم فيها أحَدُ الشبان، تُدخُل أمُّ المتهم لتُدافِع عن ابنها، وتُظهِر للمحكمة أنها السبب في ضياعه؛ لأنها في يوم من الأيام سلَّمتْ نفسَها لأحد الأثرياء. وبعد أن تنتهي من حديثها تتعرَّف على القاضي، وتَظهَر الحقيقة بأن القاضي هو حمدي بك الذي غرَّر بها منذ سنوات، وهذا الشاب المتَّهم هو ابنه.

فهل سبب قبول الأولى أنها من تأليف «يوسف وهبي» صاحب الشهرة الكبيرة، وسبب رفض الثانية أن أصحابها من كُتَّاب المسرح المغمورين؟! ولو كان الرقيب اعتمد في رفضه على أن مسرحية «جريمة في الريف»، مسروقة من مسرحية «بنات الريف» — للتَّشابُه المتطابق بينهما — لكنا حسبنا له هذا الموقف الإيجابي؛ لأننا كما ذكرنا من قبلُ لا نُقِرُّ بالسرقة الأدبية.

أما أسباب الرفض عند الرقيب «علي شافعي» فتمثَّلتْ في الابتعاد عن الذَّوْق السليم وحسن الآداب والأخلاق، فضلًا عمَّا فيها من الحملة على أصحاب المناصب الكبيرة. أما بالنسبة إلى الابتعاد عن الذوق السليم، فلا نعلم على وجه التحديد ما مقياس الذوق السليم في التأليف المسرحي عند الرقيب حتى نناقشه فيه! ونحن نعتقد أن هذه العبارة من العبارات الروتينية التي يتذرَّع بها الرقباء للتأثير على لجنة الرفض. أما ابتعاد المسرحية عن حُسْن الآداب والأخلاق، فحقيقة الأمر أن المسرحية بعدت كل البُعْد عن سوء الأخلاق والآداب، فقد جاءت على عكس ما أراد الرقيب أن يُوهمنا. رغم أن بالمسرحية دلائل تُشير على السُّكْر والعربدة وحادثة اعتداء على الشَّرَف. ورغم ذلك لم نشاهد هذه الدلائل أو قرأنا عنها في المسرحية، ولكننا عرفناها عن طريق الإيحاء دون إظهارها في النص، بعكس ما جاءت في مسرحية «بنات الريف» ليوسف وهبي بصورة ملموسة وممثَّلة على خشبة المسرح. أما اعتماد الرقيب على أن المسرحية تَشُنُّ حملة على أصحاب المناصب الكبيرة. فالردُّ على ذلك يَسِيرٌ جدًّا، ويتمثل في أن هذه المناصب، هي نفسها المناصب في مسرحية «بنات الريف»، والمنصب كان منصب القاضي في المسرحيتين، والفارق الزمني بين ترخيص «بنات الريف» ورفض «جريمة في الريف» كان ثمانية أشهر.

والحقيقة في منع هذه المسرحية — والتي تنطبق أيضًا على مسرحية «بنات الريف» المُرخَّص بها — يأتي من خلال قراءتها؛ لأنها تحدَّثتْ عن بعض السلبيات في مصر في ذلك الوقت — وهي نفس السلبيات الموجودة في «بنات الريف» المُرخَّص بها — والتي من شأنها تعرية المجتمع المصري أمام الجمهور، في حالة تمثيل المسرحية. وهو الأمر الذي تخشاه الرقابة.

وتعتبر هذه المسرحية دليلًا على تناقض وتخبُّط الرقابة المسرحية في أحكامها الرقابية أمام النص الواحد. فبالرغم من أن الموضوع واحد في مسرحيتَيْ «بنات الريف»، و«جريمة في الريف»، إلا أنها رخَّصتْ بالأولى ومنعتِ الثانية. مع أن أسباب منع الثانية تنطبق وبصورة أكبر على الأولى. وهذا يدل على وجود بعض المجاملات أو المصالح المشتركة بين بعض رجال الرقابة وبين كبار المؤلِّفين، أو أصحاب الفِرَق الكبرى، أمثال يوسف وهبي. مما يؤكد على أن الرقابة في ذلك الوقت كانت لا تنتقي رجالها بصورة جيدة.

تعقيب

من الملاحظ على النصوص المسرحية السابقة، أن الرقابة اعتمدت على أسباب واهية، لا تُعتبَر من الأسباب القوية المعمول بها في النظم الرقابية لرفض النصوص المسرحية، التي تمس الآداب العامة ومصالح الدولة العليا، كما هو معروف. وهذا الموقف من قِبَل الرقابة راجع إلى أنها كانت ممثِّلة لأُولِي الأمر في البلاد — المهيمنين على الرقابة — سواء من الأجانب المحتلين لمصر، أو من المصريين المساندين لهؤلاء الأجانب؛ لذلك كله كان الرقيب يبحث وينقِّب عن أي سبب من الأسباب الواهية، ليبني عليه رفض المسرحية. وذلك إذا شعر بأن المسرحية تتحدث عن الوطنية، أو تمس من قريب أو من بعيد الاحتلال والاستعمار، أو تقوم بالتركيز على أية سلبية من سلبيات الحياة في مصر وقت كتابتها. فأي أمر من هذه الأمور كفيل بمنع المسرحية.

ومن الغريب أن الأسباب الحقيقية في رفض النصوص المسرحية، كانت غير معلَنة من قِبَل الرقابة، بل ولم يُسجِّلْها أيُّ رقيب في تقريره. فهذه الأمور — من وجهة نظر الرقابة وأُولِي الأمر — تحثُّ المشاهد على التفكير في واقعه، ومن الممكن أن تؤدِّي به إلى التذمُّر أو محاولة تغيير هذا الواقع. وهذا التفكير حاولتِ الرقابة بشتَّى الطرق ألَّا يَصِل إلى المشاهد، ليعيش فترة طويلة من حياته بعيدًا عن مشاكله ومشاكل وطنه. وفي الوقت نفسه حجبت الرقابة أفكار المؤلف من الوصول إلى مستحقِّيها من الشعب المصري.

فمسرحية «دار العجائب» عام ١٩٢٣، رفضتْها الرقابة مستندة إلى تهكُّمها على أحد الملوك الأجانب، من أجْل عدم وصول أفكارها الحقيقية للشعب المصري؛ لأنها تدعو إلى وجوب أن يكون الحاكم من عامة الشعب البسيط، الذي تكمن فيه قوة الحُكم. كما رفضت أيضًا مسرحية «الرقيق الأبيض» عام ١٩٢٥ مستندة إلى ما بها من عبارات خادشة للحياء. والحقيقة أنها تدعو الشعب المصري للقيام من سُباته من أجْل التحرُّر من الاستعمار؛ ولهذا السبب أيضًا تمَّ رفض مسرحية «الجواري في عهد هارون الرشيد» ١٩٣٤. أما مسرحية «الزعيم» ١٩٣٦ فقد رفضتْها الرقابة بعد أن فسرت موضوعها بصورة مخالفة للواقع؛ لأنها تحدثت عن بعض المصريين المنحرفين ممن باعوا الوطن للأجانب، كما لمست بعض السلبيات مثل الرشوة، وأخيرًا تأكيدها على رفض الاستعمار والتدخل الأجنبي في شئون مصر.

وإذا كان سلاح الرقابة في المنْع، تمثَّل في البحث عن أسباب واهية للرفض، فما هو سلاحها في الرفض عندما لم تَجِدْ هذه الأسباب؟! … سلاحها هو عرقلة إجراءات الترخيص، أو تطبيق مبدأ المحسوبية إرضاءً لأشخاص آخرين من مصلحتهم عدم عرض النص. فمسرحية «شيخ الحارة» عام ١٩٢٨، خالية من الموانع الرقابية القانونية، ومن هنا لم تجد الرقابة أي سبب لرفضها؛ لذلك عمدت إلى عرقلة إجراءات الترخيص، حتى جاء موعد التمثيل ولم تحصل المسرحية على الترخيص اللازم فصرفت الفرقة النظر عن تمثيلها. وهذا التصرف جاء من قِبَل الرقابة لأن المسرحية تحدثت أيضًا عن الوطنية ووجوب الوقوف أمام الاحتلال، كما أظهرت سلبيات هذا الاحتلال في مصر. ومسرحية «لبخت دكتور» عام ١٩٣١ رفضتْها الرقابة إرضاءً لوجهة نظر الرقيب الشخصية. ومسرحية «نيران» ١٩٣٥ رفضتْها الرقابة، رغم اعتراف الرقيب بأنها خالية من الموانع الرقابية القانونية، إرضاءً للطبقة الأرستقراطية في مصر؛ لأن المسرحية تصوِّر هذه الطبقة بعدم التمسك بالتقاليد والأعراف الاجتماعية الأصيلة. ومسرحية «جريمة في الريف» عام ١٩٣٦ رفضتْها الرقابة أيضًا إرضاءً ليوسف وهبي وفرقته؛ لأن موضوعها متشابه إلى حدٍّ كبير مع مسرحية «بنات الريف» ليوسف وهبي، والمرخص بها في نفس العام. علمًا بأن الموانع الرقابية القانونية الموجودة في «جريمة في الريف» — من وجهة نظر الرقابة — هي نفسها الموانع الرقابية الموجودة في «بنات الريف».

وهكذا وقفت الرقابة بالمرصاد أمام الإبداع المسرحي الخلَّاق والبنَّاء، من أجْل عدم وصوله إلى المشاهد المصري، المتعطِّش لمِثْل هذه الأفكار — في ذلك الوقت — ليُغيِّر من واقعه في ظل الاحتلال الأجنبي. ومن جهة أخرى أصابتِ الرقابة كُتَّاب المسرح بالإحباط، عندما رفضتْ نصوصَهم، وهم في بداية الطريق نحو المجْد الأدبي، فمنهم مَن توقَّف عن الكتابة المسرحية؛ أمثال عثمان حمدي، وقلادة ميخائيل، ولطيف إبراهيم، ومنهم من قلَّل من إنتاجه المسرحي؛ أمثال حسين فهمي، وسيد الجمل.

والجدول التالي يوضِّح لنا بعض أسماء المسرحيات المرفوضة رقابيًّا، وغير المستخدمة في هذه الدراسة لعدم وجود وثائق رقابية مُلحقة بنصوصها. والمتأمِّل في معظم أسماء كُتَّابها سيجد أنها أسماء مجهولة لنا الآن. فبسبب تعنُّت الرقابة طَوَى الزمانُ هذه الأسماء كما طَوَتِ الرقابة أعمالَها المسرحية. تلك الأعمال التي تشترك مع النماذج السابقة في أنها كانت مسرحيات فكرية وطنية ثائرة على الأوضاع الشاذة، حتى في موضوعاتها الكوميدية، التي كانت ساخرة من الأوضاع السيئة في مصر في ظل الاحتلال:

| عنوان المسرحية | الكاتب | تاريخ الرفض |

|---|---|---|

| دي مراتي أو شيء يجنن | محمود عبد المجيد فهمي | ٢٧ / ٥ / ١٩٢٨ |

| عثمان الحادي عشر | بديع واصف | ٥ / ١ / ١٩٢٩ |

| حرامي الفراخ | أحمد المسيري | ٢٨ / ٤ / ١٩٢٩ |

| أرض الفراعنة | مصطفى أحمد | ٦ / ١٠ / ١٩٣١ |

| صحصح | صالح سعودي | ١٩ / ١٠ / ١٩٣١ |

| سرير العريس | سيد قدري | ١٢ / ١١ / ١٩٣١ |

| صاحب بالين | أحمد زكي السيد | ١٦ / ١١ / ١٩٣١ |

| رسول الموت | يوسف قطب | ١٩٣٢ |

| رئيس التحرير | سعد الشريف | ٤ / ٨ / ١٩٣٢ |

| صحن عجة | أمين عطا الله | ١٠ / ٦ / ١٩٣٣ |

| الزواج موديل ١٩٣٣ | محمد شوقي | ١٠ / ٦ / ١٩٣٣ |

| السلطان عبد الحميد | إسكندر فخر الدين | ٢٨ / ١٠ / ١٩٣٣ |

| الأسطى فتح الله | عبد اللطيف جمجوم | ١٠ / ١٢ / ١٩٣٣ |

| الدنيا بخير | حسني الحسيني | ١٩ / ١٢ / ١٩٣٤ |

| مع السلامة | طلعت حسن | ٢٣ / ١ / ١٩٣٦ |

| أعاقب نفسي | إسماعيل وهبي | ٦ / ٣ / ١٩٣٦ |

| إسكندرية في الصيف | محمد إسماعيل | ١٠ / ٦ / ١٩٣٦ |

| التأمين على الحياة | فرقة ماري منصور | ١٠ / ٦ / ١٩٣٦ |

| معرض الغزل | فرقة حورية محمد | ١٠ / ٦ / ١٩٣٦ |

| فضائح المجتمع | عبد الحميد زكي | ١٠ / ٦ / ١٩٣٦ |

| قلوب محطمة | زكي جرجس سيدهم | ١ / ١٠ / ١٩٣٦ |

| دمعة وابتسامة | زكي جرجس سيدهم | ١ / ١٠ / ١٩٣٦ |

| هو أو هي | محمد حداية | ١٣ / ١٢ / ١٩٣٦ |

| دقة بدقة | سعد الشريف | ١٣ / ١ / ١٩٣٧ |

| بعد ما شاب | عبد العزيز أحمد | ١٦ / ١ / ١٩٣٧ |

| توبة من دي النوبة | طلعت حسن | ٢١ / ١ / ١٩٣٧ |

ولعل القارئ يتساءل … لماذا لم تتطرق الدراسة إلى الأعمال المسرحية المرفوضة لكبار الكُتَّاب في هذه الفترة؟! والإجابة يسيرة جدًّا … فكبار الكُتَّاب في ذلك الوقت من مؤلِّفين ومترجمين ومعرِّبين ومقتَبِسين، كانوا أمثال: أمين صدقي، وبديع خيري، ونجيب الريحاني، وعزيز عيد، ويوسف وهبي، وفرح أنطون، وإبراهيم المصري، وعبد الحليم دلاور، وعبد الرحمن رشدي، وإبراهيم رمزي، وعباس علام، وجورج مطران، ووداد عرفي، وحسن فايق، وسليمان نجيب، وإستفان روستي، وإسماعيل وهبي، وفهيم حبشي … وكتاباتهم المسرحية كانت تتمثل في ثلاثة أنواع لا رابع لهم إلا في القليل النادر:

- فالنوع الأول: «مسرحيات كوميدية»، مثل: «البربري حول الأرض»، و«البربري في الجيش»، و«عثمان حيخش دنيا»، و«كشكش في الحبشة»، و«كشكش في الجيش»، و«التلغراف»، و«علي نور الدين»، و«أديني جيت»، و«شهر العسل»، و«خاتم سليمان»، و«ألف ليلة وليلة»، و«الليالي الملاح»، و«أهو كده»، و«لوكاندة الأنس»، و«مملكة العجائب»، و«إللي فيهم»، و«كان زمان»، و«الشاطر حسن»، و«إمبراطور زفتى»، و«أيام العز»، و«قنصل الوز»، و«مراتي في الجهادية»، و«بنت الشبندر»، و«سوسو هانم»، و«مجلس الأنس»، و«طاقية الإخفاء»، و«اسم الله عليه»، و«عقبال عندكم»، و«مرحب»، و«قلنا له»، و«فهموه»، و«لسه»، و«راحت عليك» … إلخ هذه المسرحيات الكوميدية.

- والنوع الثاني: «المسرحيات المترجمة والمعرَّبة» من المسرحيات العالمية، مثل: «هملت»، و«لويس الحادي عشر»، و«ماري تيودور»، و«فران البندقية»، و«غادة ليون»، و«غادة الكاميليا»، و«المرحوم»، و«بلانشت»، و«النائب هالير»، و«طاحونة سفاريا»، و«ناتاشا»، و«الشعلة»، و«الأب ليبونار»، و«سيرانو دي برجراك»، و«كاترين دي مدسيس»، و«الكونت دي مونت»، و«الممثل كين»، و«مكبث»، و«أوديب الملك»، و«عطيل»، و«مدام سان جين»، و«المستر فو»، و«النسر الصغير»، و«هرناني»، و«توسكا»، و«مضحك الملك»، و«الميت الحي»، و«كارمن»، و«حانة مكسيم» … إلخ هذه المسرحيات.

- والنوع الثالث: «المسرحيات التاريخية»، مثل: «الناصر»، و«أبطال المنصورة»، و«كليوباترا»، و«مجد رمسيس»، و«توت عنخ آمون»، و«حور محب»، و«محمد علي باشا»، و«نابليون»، و«نيرون» … إلخ.

والملاحظ على هذه الأنواع أنها خالية من الموانع الرقابية الحقيقية؛ أيْ إنها خالية — كما مر بنا — من التحدُّث عن الواقع، أو عن الاستعمار، والوطنية، ورصد سلبيات الشعب المصري … إلخ، فالمسرحيات الكوميدية كانت موجَّهة في المقام الأول إلى الإضحاك والترفيه فقط. أما المسرحيات المترجمة والمعرَّبة، فكان يُنظَر لها على أنها مستوردة وأن موضوعاتها لا تَمُتُّ بأية صلة إلى مجتمعنا المصري، أو بسياسته العليا. أما الموضوعات التاريخية، فكانت موجَّهة بصفة عامة نحو التاريخ الفرعوني، أو الإسلامي، مع خلوِّها من أيِّ رمز أو إسقاط.

وعندما يقع أي كاتب مسرحي مشهور — من الكُتَّاب السابقين — في المحظور الرقابي — وهو النوع الرابع من الكتابة المسرحية عند هؤلاء المشاهير — بأن يُضمِّن مسرحيته بعض الرموز أو الإسقاطات، أو يتعرَّض ولو من بعيد لبعض السلبيات في واقعه، كانت الرقابة ترفض نصَّه، ولكن على استحياء؛ لأنها سرعان ما تلتمس له العذر لمكانته أو لمكانة الفرقة التي ستمثل النص، فتوافق على المسرحية بعد ذلك. والأمثلة على ذلك كثيرة.

ولعل المتتبع معنا لما سبق في مجمله، سيلاحظ أن جميع المسرحيات المرفوضة رفضًا تامًّا، توقَّفتْ عند عامَيْ ١٩٣٦ / ١٩٣٧. فعلى الرغم من أن قانون الرقابة المعمول به الآن صدر وطُبِّق في عام ١٩٥٥، إلا أننا لم نجد أية مسرحية مرفوضة — رفضًا تامًّا — من قِبَل الرقابة بعد عام ١٩٣٧، وقبل عام ١٩٥٥، أو تحديدًا قبل قيام ثورة ٢٣ يولية ١٩٥٢. وكأن الرقابة توقَّفتْ عن رفض النصوص المسرحية طوال هذه الفترة!

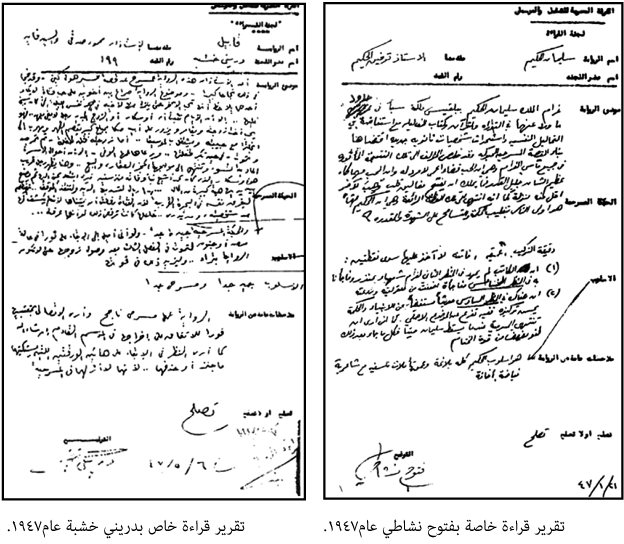

وأهم هذه الأمور على الإطلاق نشأة الفرقة القومية — التي ضمَّتْ معظم نجوم وفناني الفرق المسرحية، والتي انتهجتْ سياسة جادَّة وصارمة في تقديم الأعمال المسرحية ذات المستوى الرفيع والجيِّد، مما قلَّل مِن تدخُّل الرقابة في رفض الأعمال. وبالأخص عندما نعلم أن الفرقة القومية، والفرقة المصرية للتمثيل والموسيقى، كان بهما لجان للقراءة على أعلى مستوًى من العِلْم والدراية بالفن والأدب المسرحي، أمثال فتوح نشاطي ودريني خشبة. وكانت هذه اللجان تقوم بعمل الرقابة بصورة مبدئية، قبلَ تقييم النص من قِبَل جهاز الرقابة.

وهكذا قُمْنا بتوضيح دور الرقابة المسرحية في رفضها للمسرحيات في العهد الماضي، وقبل إصدار قانون الرقابة عام ١٩٥٥، والمعمول به إلى الآن. فهل بعد صدور القانون تغيَّرت الرقابة، عما كانت عليه في الماضي، وبالأخص في رفضها للمسرحيات؟! وهل تغيَّر دور الرقيب؟! وهل تغيَّر موقف الكاتب المسرحي أمام دَوْر الرقابة في ظل هذا القانون؟ هذا ما سنحاول الحديث عنه في الصفحات التالية …