نصوص مسرحية مرفوضة حديثًا

مسرحية «الآلهة غضبى» ١٩٦٨، لبهيج إسماعيل

والمسرحية تدور حول حاكم إحدى الجُزُر النائية — غير المعروفة — يُدعَى «القيصر»، الذي يُلقَّب بظل الآلهة على الجزيرة. وكان هذا «القيصر» يَشعُر بسعادة غامرة لأنه يحكم شعبًا لا يُفكَّر، ولا يُطالِب، ولا يَعتَرِض. وفي يوم من الأيام يأتي «الحكيم» ليُخبِره بأن الأرض تهتزُّ وتُهدِّد الشعب بالموت، وأن الشعب تجمَّع حول القصر ليَجِد له «القيصر» مخرجًا، وينقذهم من الهلاك. فيقترح «القيصر» بأن كل عشيرة تُقدِّم قربانًا، عبارة عن رجلين أو ثلاثة للآلهة الغضبى. ويفعل الشعب ذلك دون فائدة؛ لذلك يطلب الشعب بنفسه من «القيصر» أن يقدِّم قربانه هو. وفي هذه اللحظة يُصاب «القيصر» بالخَوْف، ويسأل «الحكيم» لماذا بدأ الشعب يُفكِّر ويطلب؟ فيجيب «الحكيم» إن السبب راجع إلى فِكْر الخُبَثاء ممَّن استَقَوْا علومَهم التقدُّمية من خارج الجزيرة، وبثُّوها في الشعب. وهنا يفكر «القيصر»، ويطلب من الشعب تقديم الخُبَثاء — المتعلِّمين — كقربان للآلهة. ويوافق الخُبَثاء على ذلك بشرط تقديم ابن القيصر، وابنة الحكيم لأنهما ضمن الخبثاء فيمَن تلقَّوا العلم خارج الجزيرة. وتمر الأحداث، ويشعر «القيصر» بأن الشعب بدأ يُفكِّر، ويُطالِب، فيَنتَابُه الجنون، ويتجرَّع الخمر بنَهَمٍ شديد. وعندما يُطالِب «الحكيم» بالحل، يصمت «الحكيم» فيقتله «القيصر». وعندما يطلب «القيصر» من ابنه قتْل ابنة «الحكيم»، نجده يمسك بالسكين وينتحر لارتباطه بحب جارف نحوها. وأمام هذا الموقف تنتحر ابنة الحكيم أيضًا، وسط ضحكات مجنونة من «القيصر» المخمور. وتنتهي بذلك المسرحية.

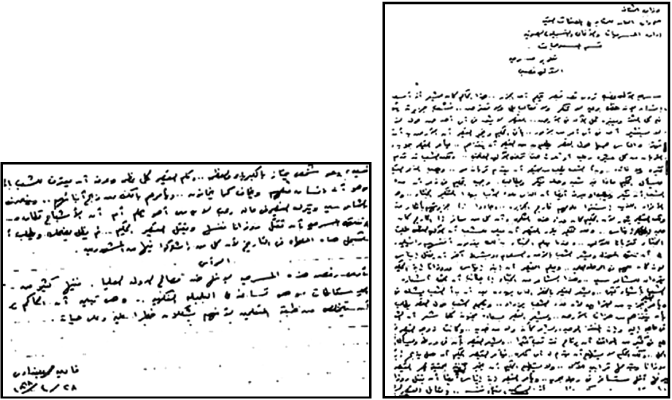

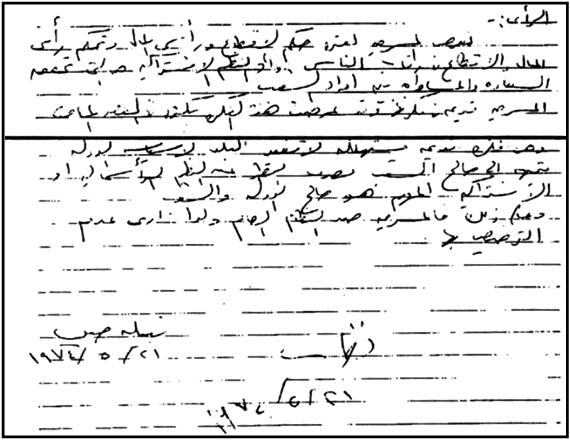

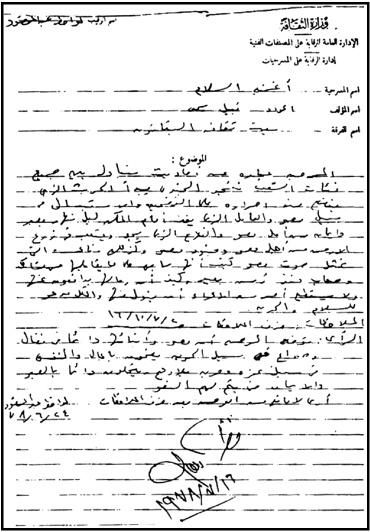

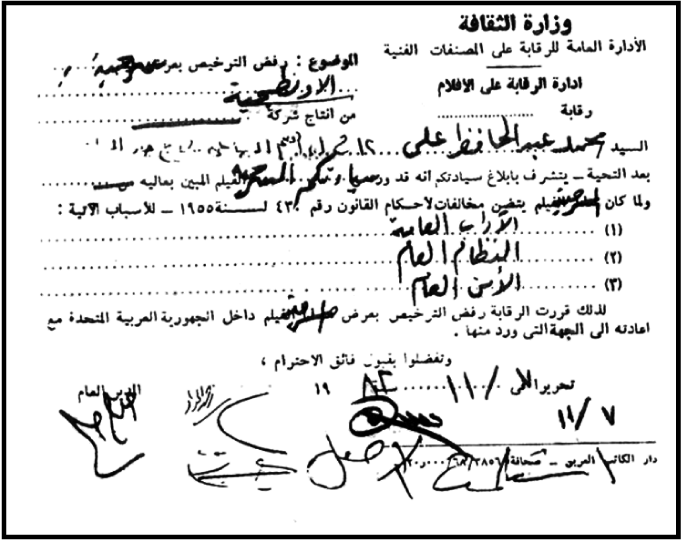

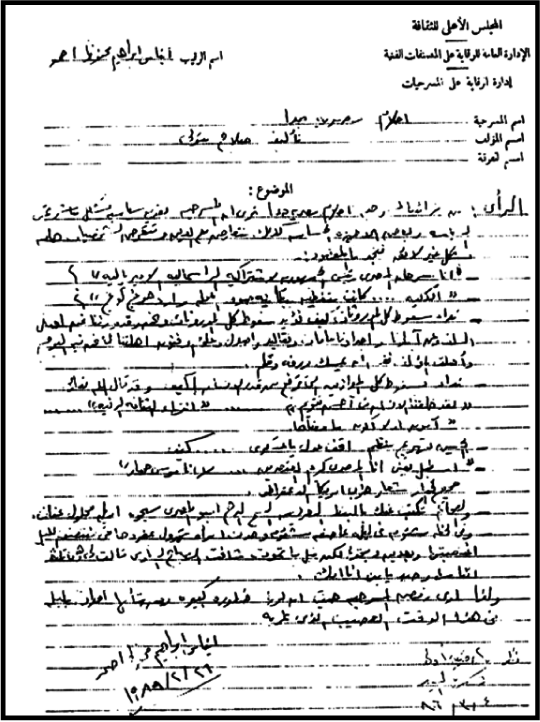

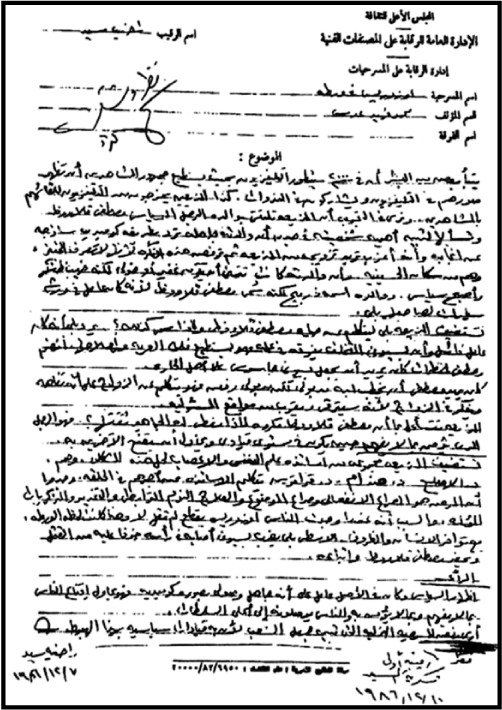

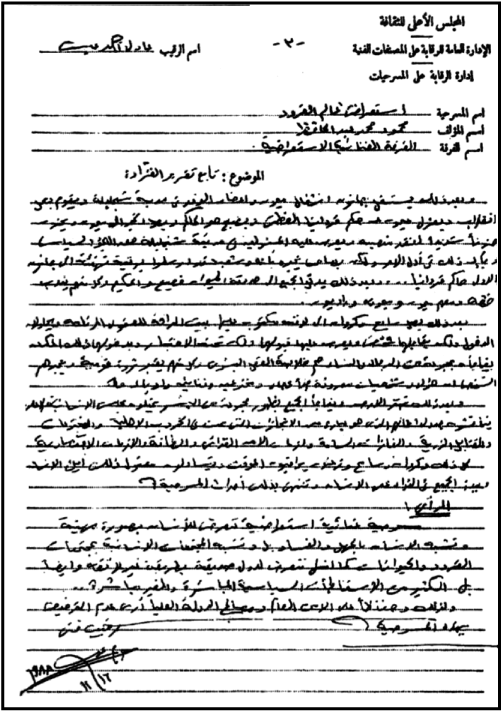

وفي يوم ٢٨ / ٤ / ١٩٦٨ كتبتِ الرقيبةُ «فادية محمود بغدادي» تقريرًا برفْض المسرحية، قالت فيه: «… أرى رفض هذه المسرحية؛ لأنها ضدَّ مصالح الدولة العليا. ففيها كثير من الإسقاطات، وهي تساعد على البلبلة الفكرية، وهي تبيِّن أن الحاكم يريد أن يتخلَّص من طبقة المتعلِّمين؛ لأنهم يشكلون خطرًا عليه وعلى حياته.»

وفي يوم ٢٩ / ٤ / ١٩٦٨ كتب الرقيب الثاني — بتوقيع غير واضح — تقريرًا برفض الترخيص اختتمه بقوله: «… ولما كان في عرض المسرحية ما يُبلبِل أفكار الناس ويشكك نفوسَهم في هذه الآونة الحاضرة والظروف الدقيقة التي تعيشها بلادنا. ولما في هذه المسرحية من أفكار مُتجنِّيَة قد تحمل على واقعنا الذي نعيشه؛ لذا أرى عدم التصريح بعرض هذه المسرحية، خاصة وأنها ستُعرَض على مجتمع طلابي، وهم أبناؤنا الجامعيون، وذلك للأمن العام.»

وفي نفس اليوم تؤشِّر مديرة الرقابة على التقريرين السابقين تحت عنوان «للعرض» بالآتي: «رجاء العلم بأن هذه المسرحية، لا تصلح للعرض في هذه الظروف، وبخاصة على طلبة الجامعة؛ لأنها تحمل أفكارًا سياسية وتناقش موضوعات ليس من المصلحة العامة إثارتها — لا سيما وأن بيان ٣٠ مارس ١٩٦٨، قد حدَّد معالِمَ طريق المستقبل، وقضى على كل ما يَمُتُّ إلى ما حدث في الماضي — ولذلك ترى الإدارة رفض الترخيص بهذه المسرحية.»

وتعتبر هذه المسرحية رمزًا قويًّا للحياة السياسية في مصر، قبل وبعد هزيمة ١٩٦٧. فالمؤلف رمز بالقيصر للحاكم الدكتاتوري، وعلى اهتزاز الأرض بهزيمة ١٩٦٧. أما الشعب فقد تفنَّنَ المؤلف في رسمه، ليصوِّر لنا وبدقة الشعب المصري في ذلك الوقت. فهذا الشعب الذي لا يُفكِّر، ولا يُطالِب، ولا يَعتَرِض، هو نفسه الشعب المصري الذي كان يحب حاكمه — في تلك الفترة — لدرجة الجنون ويجعله من الآلهة.

وبالإضافة إلى ما سبق نجد المسرحية تصوِّر تسلُّط الحاكم على شعبه، لدرجة أن هذا التسلط أدَّى إلى تدمير الجزيرة، وهلاك الشعب. وفي ذلك رمز على الحكم الدكتاتوري، الذي أدَّى إلى هزيمة مصر في ١٩٦٧. وأيضًا صوَّرتِ المسرحية كيفية صمت الشعوب، ومتى وكيف يتكوَّن الحاكم الدكتاتوري … إلخ هذه المعاني. ومن غير المعقول أن توافق الرقابة على تمثيل هذه المسرحية في ذلك الوقت، وبالأخص عندما يمثِّلها طالب الجامعة، أخطر مثقف تخشاه السلطة!

ومن هنا نجد أن المؤلف كان بصيرًا بظروف البلد أكثر من الرقباء أنفسهم. فهو يتحدث عن الواقع المرير وأسباب هزيمة الجيش، وأيضًا هزيمة المثقف. كما أنه كشف النقاب عن الحقيقة المريرة للواقع المُعايَش بالنسبة للشعب المصري. ولا نعلم على وجه التحديد ماذا يمكن أن يحدث لو عُرضت هذه المسرحية في الجامعة في ذلك الوقت؟! هل كان الواقع سيتغيَّر؟! هل سيثور الشعب أمام واقعه المرير؟! هل سيتغير موقف المثقف المصري؟!

مسرحية «كفر أيوب أو المولد» ١٩٦٩–١٩٧٣، لعبد المنعم خالد

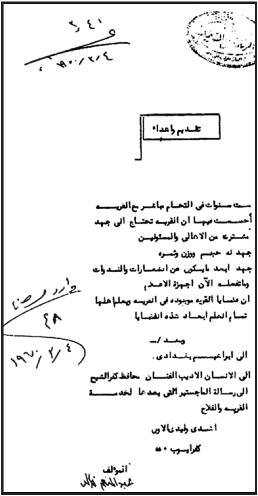

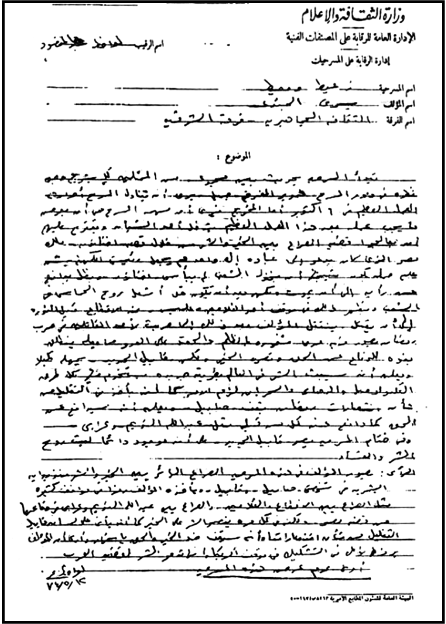

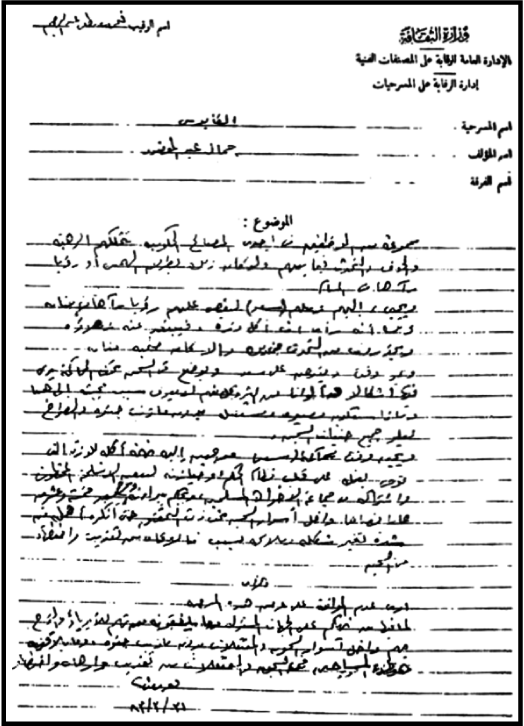

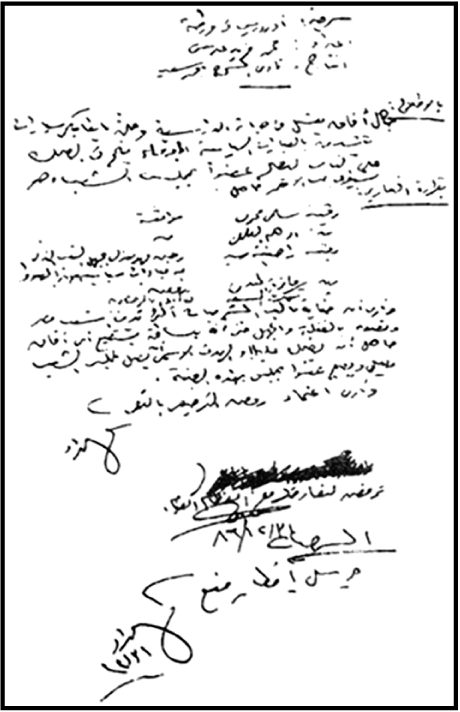

كتب عبد المنعم خالد — الموظف بمحافظة كفر الشيخ — هذه المسرحية في نوفمبر ١٩٦٩، وتقدَّم محمود ماهر صابر السكرتير العام المساعد للمحافظة في ٣ / ٣ / ١٩٧٠، بطلب إلى المدير العام على المصنَّفات الفنية، يطلب فيه الترخيص بتمثيل المسرحية من قِبَل فرقة كفر الشيخ المسرحية. وأشَّر المدير على هذا الطلب في ٤ / ٣ / ١٩٧٠، بوضع أسماء الرقباء: «السيدة شكرية، الأستاذ عمرو، الأستاذ جورج للمراجعة وإبداء الرأي». وهذه التأشيرة معناها أن يقوم هؤلاء الرقباء بقراءة نص المسرحية، وتقديم التقارير اللازمة بالموافقة أو الرفض. ورغم عدم حصولنا على هذه التقارير، نستنبط أن الرقباء أجمعوا على منْح الترخيص، بدليل حصول النص على رقم وتاريخ الترخيص المطلوب، وهو تحت رقم [٥٩] في ١٩ / ٣ / ١٩٧٠.

وبعد رفض هذه المسرحية بثلاثة أعوام — تقريبًا — تقدم المؤلف «عبد المنعم خالد» للثقافة الجماهيرية بنص مسرحية «المولد». وقامت الثقافة الجماهيرية بدورها في تقديم الطلب إلى المدير العام للمصنفات الفنية تطلب الترخيص بتمثيل مسرحية «المولد» في ٢٧ / ٢ / ١٩٧٣. وبالنظر إلى مسرحية «المولد»، نجد أنها نفس مسرحية «كفر أيوب»، بنفس الشخصيات وعدد الصفحات. فكل ما قام به المؤلف من تغيير، هو العنوان فقط، وحذف صفحة التقديم والإهداء من نص «كفر أيوب».

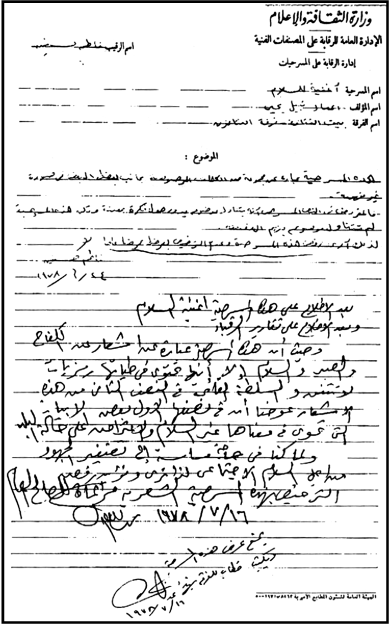

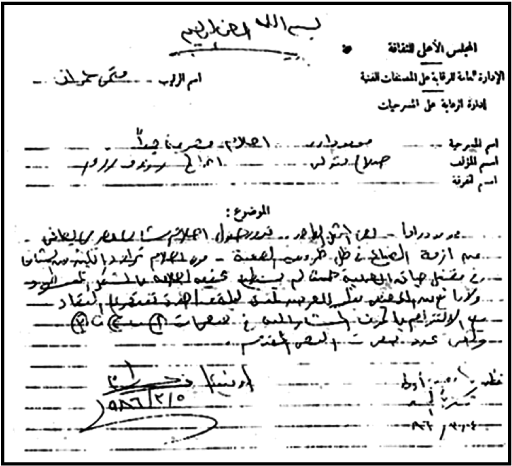

وفي ٢٥ / ٣ / ١٩٧٣ كتبتِ الرقيبة «تيسير حامد بدر» تقريرًا ثانيًا رفضتْ فيه المسرحية، قائلة: «أرى عدم عرض هذه المسرحية؛ لأنها تُبيِّن النقدَ ولا تُبيِّن طريق علاجه أو إصلاحه.»

وفي نفس اليوم كتبتِ الرقيبة «فادية محمود بغدادي» تقريرًا ثالثًا، رفضتْ فيه المسرحية أيضًا، قالتْ فيه: «أرى رفض هذه المسرحية لما تدعو إليه من ثورة خاصة. إن الكاتب بيَّن أن الماضي كان يتَّسِم بالأخطاء وأن الحاضر مازال امتدادًا للأخطاء السابقة، وأن الثورة طريق الإصلاح … ونحن في الحاضر نحاول أن نضمن تماسك الجبهة الداخلية وأن لا داعي لعرض الأعمال التي تحض على الثورة.»

وفي يوم ٢٩ / ٣ / ١٩٧٣ أشَّرت مديرة الرقابة على المسرحيات، على التقرير السابق، بقولها: «المسرحية نقْدٌ مرير للجمعيات التعاونية التي قامتْ في ظل التنظيم الاشتراكي وعَرْض لمجتمع القرية الذي يُعاني من سوء تطبيق النظم الاشتراكية، وفي نفس الوقت فالمسرحية تتعرض لبعض حوادث الإرهاب التي تعرَّض لها محامي شابٌّ في مجتمع القرية. ولما كانت كل هذه الأحداث تَقَع في فترة من فترات الحكم بعد عام ١٩٥٢ مما لا يجوز الآن تناوله بالتعرُّض أو النقد أو الهَدْم فالفترة الدقيقة التي تمرُّ بها البلاد تمهيدًا للمواجهة الشاملة مع العدو لا تتفق وعرضَ مثل هذه المسرحيات الآن. أرجو الموافقة على المنْع.»

- (١)

قضت الثورة على الإقطاع وأصبح الفلاحون يعيشون الآن في جوٍّ يسوده السِّلْم والعرفان وينعمون بخيرات الثورة دون أن ينالهم ظلمٌ من أحد.

- (٢)

القضاء على الإقطاع وتوزيع الأراضي على الفلاحين وإنشاء المؤسسات الزراعية من جمعيات تعاونية وغيرها. لا يشكو الفلاحون من عوائق تقف في طريقهم نحو الاستقرار والحياة الكريمة.

- (٣)

ينبغي أن نكون حريصين جدًّا فيما نقدِّمه من عمل فني لجماهير الفلاحين فلا نذكِّرهم بالماضي البغيض، بل نبعث الأمل في نفوسهم ونشجِّعهم على أن يبنوا حياة أفضل.

ومسرحية «كفر أيوب» أو «المولد»، تَدُور أحداثُها حول المحامي الشاب «سعد»، الذي نشأ بقرية كفر أيوب، وفضَّل أن يعمل بالقرية، ليُدافِع عن الفلاحين، ويردَّ لهم حقوقَهم المسلوبة من قِبَل «سالم بك». وسالم بك إقطاعي، لا يستطيع أن يتجرد من هذه الصفة، ويحاول أن يجد لنفسه موضعًا في مجتمع الثورة الجديد؛ لذلك يستنزف مال وعرق ودم الفلاحين لحسابه، ويسلب ما في الجمعية الزراعية من تقاوي وبذور وكيماوي لنفسه، ويحرم منها أراضي الفلاحين لتموت. وأمام هذا الظلم، يثور سعد، ويقف بالمرصاد أمام سالم بك، وتمر الأحداث، وينتقم أعوان سالم بك من سعد فيضربونه ويقيدونه ويلقون به في أسفل القصر، حتى يُصاب بلوثة عقلية، فيُصاب الفلاحون بالجُبْن والخوف. ويَظهَر الدكتور «أحمد»، صديق سعد، فيُعالِجه بمساعدة «إنسانية» — خطيبة سعد — ويُجدِّد الأمل عنده، حتى يعود إلى حماسه في الثورة على سالم بك. وبعد ذلك تقوم «إنسانية» بحثِّ أهل القرية على الوقوف أمام الظلم، والثورة على سالم بك و«أمين مخزن الجمعية» و«شيخ الغفر»؛ أمثال «علي أبو دومة» — صاحب كُتَّاب القرية — و«برعي» — الباحث عن إنسانيته — و«أبو حسين» — الفلاح الطيب، الثائر ضد الظلم — وفي ذلك الوقت، تأتي لجنة إلى القرية لعمل الترتيبات اللازمة لإقامة مولد سيدي أيوب بالقرية، وتشترط استقطاع أموال الاحتفال من أهل القرية. وهنا يَقِف الفلاحون صفًّا واحدًا ضدَّ هذا الاستقطاع. وعندما يحضر سالم بك وأتباعه لأخذ أموال الفلاحين لإقامة المولد، تثور القرية، ويَهجم عليه أبو حسين وبرعي، ويقتلاه أمام أهل القرية، ثم يأخذ أبو حسين يَدَ برعي ويمشيان وسط احتفال أهل القرية بنهاية الظلم، وتختتم «إنسانية» المسرحية بقولها: «انكسر الخوف يا أولاد … الخوف مات يا أولاد … الكَفْر بطَّل صبر يا سعد … برعي وأبو حسين قالوا كلمتهم بصوت عالي … الناس اللي تحت قالت كلمتها … الشمس راجعة تاني يا سعد … الشمس راجعة تاني وحتبقى بتاعتنا كلنا … هو دا الطريق يا أولاد … هو دا الطريق.»

وإذا كانت الرقابة رفضت مسرحية «كفر أيوب» أو «المولد» بسبب بَعْثها للصراع الطبقي في الريف — بعد إصلاحات الثورة — وحديثها عن ظلم الإقطاع، ودعوتها للثورة على الأوضاع، وأن الحاضر امتداد لسلبيات الماضي، ونقدها للنظام الاشتراكي، وتعرُّضها لمجتمع ما بعد ثورة ١٩٥٢ بالنقد. سنجد أن هذه الأسباب عامة — رغم أنها كفيلة بمنع النص — دون تحديد. وفي رأينا أن النص قد منع من قِبَل الرقابة لحديثه عن أمورٍ في غاية الأهمية، مثل مراكز القُوَى — التي كانت مستمرة في ذلك الوقت — والفساد الوظيفي لكبار موظفي الدولة، والاتِّجار بالدِّين … إلخ هذه الموضوعات. والأدلَّة على ذلك كثيرة، فعلى سبيل المثال:

وبالرغم من وجاهة تعليق اعتدال ممتاز على هذه المسرحية، إلا أنه تعليق من قِبَل الرقابة فقط؛ أي مِن أحَدِ رجال الدولة، ممَّن يتحدثون من وجهة نظرهم فقط، بغضِّ النظر عن الرأي الآخر. فإذكاء الصراع الطبقي في المسرحية، له ما يُبرِّره، فهو صراع بين الفلاح المسلوب حقَّه، وبين الإقطاعي الذي سلب ومازال يسلب منه هذا الحق.

مسرحية «أبو الفحول» ١٩٧٢، لعزت النصيري

والمسرحية تدور في إطار أسطوري كقصص «ألف ليلة وليلة» — متَّخِذة نفسَ أسلوب المويلحي في كتابه الشهير: «حديث عيسى بن هشام» — من خلال جولة شابَّيْن هما «حسام» و«هشام» داخل مدينة شرقية قديمة تُدعَى «زيدانة»، بعد موت سلطانها السابق، وبدايتها الجديدة مع السلطان الجديد الذي سيتولَّى الحكم في هذا اليوم. ثم نعلم أن هذه المدينة تعبد صنمًا على هيئة ثَوْر هو «أبو الفحول» رمز الخصب والنماء. ومن خلال الجَوْلة في أرجاء المدينة تنكشف مساوئ المدينة من انتشار التسول والدعارة والسرقة والنهب والرشوة والاختلاس وحماية الشرطة للسارق بقدْر إهانتها للمسروق وزيادة الضرائب على المخدرات وإباحتها للشعب واستغلال الكهنة والقضاة لمناصبهم في جمع أموال الشعب وتشجيع الزنا من أجْل زيادة عدد النسل وتحريم تعليم النساء … إلخ هذه المساوئ. ومن خلال هذه المواقف تتضح حقيقة الشابين، فهشام ما هو إلا أحد السفراء من الدول المجاورة، وقد حضر بناء على طلب السلطان الجديد من أجْل عقد اتفاقيات جديدة بين البلدين، التي من شأنها رفع مستوى التقدُّم في هذه المدينة الشرقية. أما «حسام» فهو السلطان الجديد الذي تنكَّر في زي العامة من أجْل الوقوف على أحوال المدينة قبل أن يتولَّى حُكْمَها، وتنتهي المسرحية بإعلان حسام عن حقيقته ويخطب في الشعب بإنهاء عهد الظلام الدِّيني والعقلي والفكري، ويتحدث عن مشروعاته لإنهاض هذه المدينة، حتى تُصبِح من أكبر المدن المتقدِّمة، ثم يأخذ فأسًا وينهال على تمثال «أبو الفحول» فيحطِّمه وسط فرحة وابتهاج الجميع.

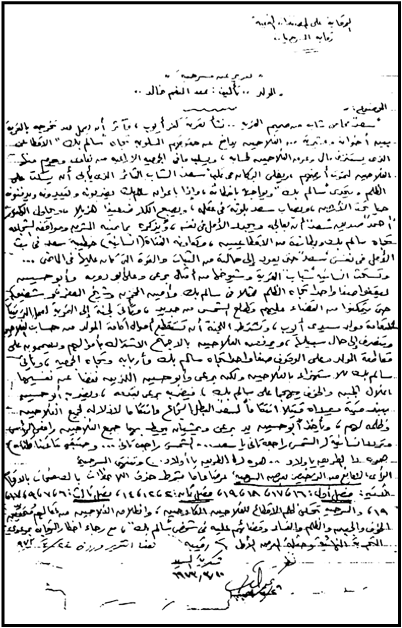

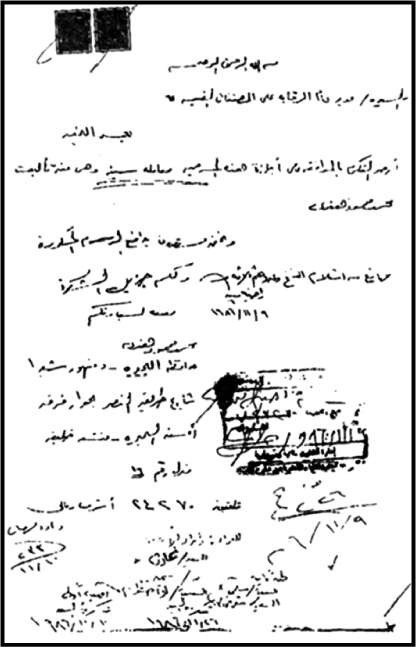

وفي يوم ١٤ / ٦ / ١٩٧٢ كتبتِ الرقيبة فاطمة حسين تقريرًا برفض المسرحية، قالت فيه: «وإذا تعرَّضنا للغرض الذي كُتبتْ من أجْله هذه المسرحية وهو الدعوة لتنظيم النسل نجد الكاتب انحرف عن هذا الهدف الأصلي متخذًا من المسرحية ستارًا لعرض بعض العيوب السائدة في المجتمع والتي لا صلة لها بتنظيم النسل. وعلى الرغم من ذلك فلم يكن الكاتب منصفًا ولا أمينًا في عرضه لهذه العيوب؛ ذلك بأنْ جعل هذه العيوب شاملة لجميع طبقات الشعب، بل ولم يَسلَم من ذلك حتى رجال الدِّين ولا رجال القضاء، كذلك وصف الشعب بطريق غير مباشر بأنه شعب متكاسل بَلِيد لا يعرف سوى كل ما هو نَصْب واحتيال وتزييف وخداع، ولا همَّ له سِوَى شرب المخدرات والإنجاب؛ لهذا أرى عدم الترخيص بعرض هذه المسرحية عرضًا عامًّا.»

وإن كان الأمر كما فهمه الرقيب، من أن المؤلف أراد أن يرمز بهذه المدينة إلى مصر، وإلى شعبها بالشعب المصري، أليس هذا من حق المؤلف، رغم عدم تصريحه بكل ما فهمه الرقيب؟! ألا يمكن أن نشجِّع الكُتَّاب على إظهار عيوبنا وعيوب دولتنا حتى نجد الحلَّ الأمثل كي نتقدَّم؟ وإن كانت الرقابة تحجر على أفكار المؤلِّفين ممن لهم الحق في نقد المجتمع، فمِن أين سيتعلم عامة الشعب. هذا بخلاف أن المؤلف أتى بالحلِّ الأمثل لهذه السلبيات — كما قلنا — فبدلًا من عرض أفكاره على الجمهور حتى يتعلَّم منها، نمنع هذا العمل ونرفضه، مبرِّرين هذا الرفض بأن المسرحية ضد نظام الدولة.

وفي نفس يوم ١٥ / ٦ / ١٩٧٢ كتب الرقيب «عمارة نجيب» تقريرًا بإرجاء الترخيص لهذه المسرحية، قال فيه: «واضح أن المؤلف قصد إلى عملية التصحيح في آخِر المسرحية، وبالتالي تكون الفترة السابقة هي الفترة ما قبل التصحيح، وقد أسقط المؤلف كل محاسنها، وتناول سيئاتها فقط، الأمر الذي لا تُبيحه السياسة العليا الآن على الأقل؛ لهذا أرى إرجاء الترخيص بهذه المسرحية.»

ولعل هذا التقرير كان من التقارير القليلة المُحايِدة أمام هذا النص، فالرقيب فيه وافق على النص ورفضه في آنٍ واحد. فالفكرة مقبولة عنده، ولكنها غير مرغوبة في الوقت الحالي! ولا نعلم لماذا التأجيل، ولماذا عدم الرغبة في عرض النص في الوقت الحالي طالما النص يؤيد ثورة التصحيح، كما فهم الرقيب؟!

وفي يوم ١٧ / ٦ / ١٩٧٢ كتب الرقيب «محروس الجارحي» تقريرًا برفض الترخيص، قال فيه بعد نَعْت المسرحية بالسذاجة والإسفاف: «… ولا ندري تمثال الثَّوْر هذا ماذا يمثِّل في هذه المسرحية؛ هل يمثِّل قوَّة الدِّين؟ أو العقيدة؟ أو التقاليد والعادات؟ أو أي شيء يؤمن هؤلاء الناس؟ وعلى أي الحالات فهذا تمثيل مريض وانحراف خطير في التشبيه أو الإيحاء، وهذه الصورة لمدينة منحلَّة وشعب مُهَلْهَل لا يُصلِحها أن يأتي الكاتب في الصفحة الأخيرة منها ويقول ستنصلح الأحوال … بعد كل هذا الابتذال والضياع حتى الكفر لا يكفي أن يُقال في جملتين في النهاية ستنصلح الأحوال؛ لكل ذلك نَرَى عدم الترخيص بتمثيل هذه المسرحية.»

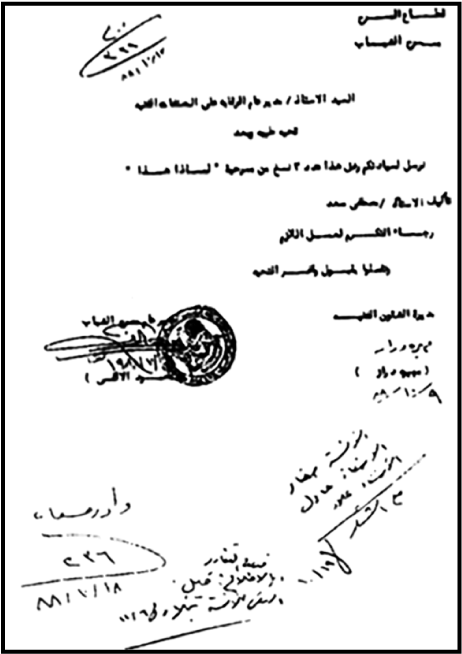

وأخيرًا كتب مدير الإدارة في يوم ٢٨ / ٦ / ١٩٧٢ تقريرًا بالموافقة — بعد عدة ملاحظات وتغييرات — قال فيه: «… أرى أن المسرحية تصلح للعرض والأداء بعد إجراء تعديلات تتضمن ملاحظات الرقباء وأهمها الواردة بالصفحات ٣، ٥، ٧، ١٥، ١٩، ٢٠، ٢٢، ٢٧، ٣٦، ٣٧، ٤٢، ٤٧، ٤٨، ٦١، ٦٤، ٦٨، ٧٥، كما أرى أيضًا التخفيف من مشهد نهشان والهجوم على زيدانة، وحذف مشهد الرجل المجذوب صفحة ٧٦، ٧٧ وأخيرًا أرى أيضًا تغيير اسم المسرحية لما فيه من إيحاء جنسي؛ ولذا أرى استدعاء المؤلف لإجراء التعديلات المطلوبة حتى يمكن النظر في الترخيص.»

ومن الطريف أن هذا الهجوم أو هذه الحرب لم تحدث طوال أحداث المسرحية. فكيف يطلب المدير تخفيف ما لم يحدث؟! هذا بالإضافة إلى أن التخفيف يعني تقليص شخصية «مروان» والتقليل من أقواله، مع أن شخصية «مروان» هي الشخصية الوحيدة في المسرحية التي تحدَّثتْ بالحلول المُثلَى لمعظم السلبيات التي اعترض عليها معظم الرقباء ورفضوا النص بسببها! ولعل المدير قصد بالتخفيف عدم استعادة ذكرى هزيمة يونية ١٩٦٧ بعد أن فهم استعداد نهشانة للهجوم على زيدانة، بأنه رمز على الهزيمة السابقة، أو استعداد إسرائيل لهجوم ثانٍ على مصر لتحقِّق سياستَها التوسُّعية في الشرق الأوسط في هذه الفترة. حتى ولو كان هذا تفكير المدير، فنحن نُخالِفه؛ لأن بثَّ هذا المعنى — ولو عن طريق الإسقاط — يقوِّي ويحمِّس من عزيمة المصري بأن يذكِّره دائمًا بالهزيمة حتى يستعدَّ إلى معركة النصر، ولولا هذا المعنى ما كان انتصار أكتوبر العظيم.

ويوافق على تقرير المدير السابق، المدير العام «اعتدال ممتاز»، في ٤ / ٧ / ١٩٧٢، وبالفعل يحضر المؤلف «عزت النصيري» ويوقِّع على التقرير السابق بقوله: «اطلعتُ على الملاحظات وسأقدِّم التعديل» [توقيع المؤلف: عزت النصيري]. ومن المؤكَّد أن المؤلِّف لم يَقُمْ بالتعديل كما ذكر، بدليل عدم ذكر أية إشارة عن هذا النص في سجلات الرقابة، أو في الحركة الثقافية المسرحية في مصر في تلك الفترة أو بعدها، وكُتب على النص الرفض من قِبَل الرقابة، وضاعتِ المعاني الوطنية الجميلة، التي بثَّها المؤلف في هذا النص المتميز.

مسرحية «الكل يعتبرونها والعة» ١٩٧٣، لنبيل بدران

والمسرحية تدور في عِدَّة مشاهد منفصلة في الظاهر، مرتبطة في المضمون، حول الفترة ما قبلَ، وما بعدَ حرب السادس من أكتوبر؛ فالمشهد الأول من الفصل الأول، يدور حول قائد اللواء الإسرائيلي «عساف ياجوري»، قبل ذهابه إلى المعركة حتى أُسِر، وظهوره في التليفزيون المصري. والمشهد الثاني يدور حول اقتحام جنود مصر خط بارليف، ومعاملتهم للأسرى الإسرائيليين. والمشهد الثالث يدور حول قائد إسرائيلي وفَتَاتِهِ في إحدى الحانات في تل أبيب، وثقته في الجيش الإسرائيلي قبل المعركة، ثم أَسْرِه بعد ذلك في مصر. والمشهد الرابع يدور في الريف المصري حول الإشاعات الكاذبة الصادرة من وكالات الأنباء الأجنبية أثناء المعركة. والمشهد الخامس يدور حول فتاة ترفض الزواج ممن تقدَّموا لها، رغم ثرائهم الفاحش، وتُفضِّل عليهم أحَدَ أبطال انتصار أكتوبر. والمشهد الأول من الفصل الثاني، يدور حول استغلال بعض التجار لظروف الحرب في رفع أسعار السلع الغذائية، بحجبها عن الجمهور. والمشهد الثاني يدور حول شركة سياحة إسرائيلية، تقوم بإرسال السياح اليهود إلى معسكرات التدريب بدلًا من المناطق السياحية. والمشهد الثالث يدور حول محاولة بعض الممثلين والفنانين التبرُّع بالمال أثناء نشوب الحرب، ولكن بصورة تهكُّمية؛ لأننا نلاحظ أن هذا التبرُّع من قَبِيل الدعاية فقط. وتوجد أيضًا لوحة أخرى في هذا المشهد عن مخبز يرفض عمل «كعك العيد» للجمهور، إلا بعد النصر. والمشهد الأخير يدور حول منْع العرب البترولَ عن الدول الأجنبية، والآثار المترتبة على ذلك.

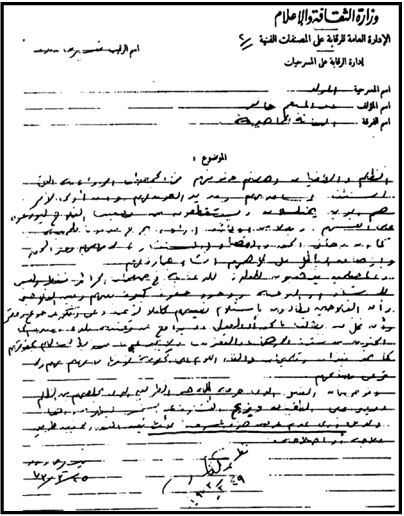

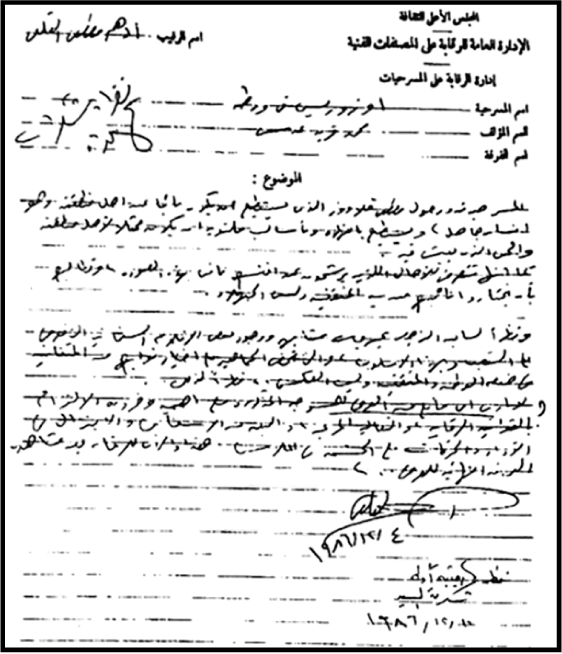

وفي ٥ / ٢ / ١٩٧٤ كتبتِ الرقيبة «لواحظ عبد المقصود» تقريرًا رفضتْ فيه الترخيص، قائلة: «… المسرحية مفكَّكة وتصوِّر جوانب كثيرة من حياة الإسرائيليين كما أنه يوجد بها بعض السلبيات؛ لذلك أرى عدم عرضها.»

وهذا التقرير يعتبر من التقارير السطحية، رغم أنه من التقارير الرافضة، ومن المفروض أن تُبرِّر الرقيبة رفضَها بصورة مُقنِعة وأفضل من ذلك. فكون المسرحية مفككة من وجهة نظر الرقيبة، فهذا التفكُّك جاءَها من خلال قراءتها السريعة والسطحية للمسرحية، إن كانتْ قرأتْها أصلًا؛ لأن مَن يقرأ المسرحية بشيء من التأنِّي، سيجدها تصوِّر بعض المَشاهِد المنفصلة مكانيًّا، ولكنْ يربطها رباط زمني واحد هو فترة ما قبل وما بعد المعركة، هذا بالإضافة إلى المضمون المستمر في جميع مشاهدها. وكون المسرحية — حسب قول الرقيبة — تصوِّر جوانب كثيرة من حياة الإسرائيليين. سنجد أن هذا التصوير — في تلك الفترة — مُهِمٌّ للغاية؛ لأن الشعب المصري كان لا يعلم الكثير عن هذه الحياة. وكان من الأفضل أن تُناقِش الرقيبة هذا التصوير، هل هو حقيقي أو زائف؟ وبناء على ذلك يعتبر هذا السبب من مميزات المسرحية لا من سلبياتها. أما قولها بأن المسرحية بها بعض السلبيات، إلا أنها لم توضح معاني أو مواضع هذه السلبيات، كما هو مُتَّبَع في التقارير الرافضة.

وفي ١٠ / ٢ / ١٩٧٤ كتب الرقيب «فؤاد خطاب» تقريرًا، بالموافقة على الترخيص، ولكن جاء في بعض الملاحظات: «… ولا مانع من الترخيص بأداء هذه المسرحية بشرط تنفيذ الآتي؛ أولًا: تغيير اسم المسرحية إلى اسم آخر؛ لأن هذا الاسم ليس له علاقة بأحداث المسرحية، بالإضافة إلى أن الاسم يُشِير إلى أن العبور للقناة كان وهي والعة وهذا لم يكن حقيقيًّا.»

وهذا التقرير لم يتعرَّض إلا لاسم المسرحية فقط!، وحتى هذا التعرُّض لنا رأي فيه. فالرقيب اعترض على اسم «الكل يعتبرونها والعة»، ويقترح اسمًا آخَر، دون أن يحدِّد هذا الاسم، بالرغم من أن المؤلف أعطى للنص أربعة أسماء. أما توهم الرقيب بتفسيره عنوان المسرحية — «الكل يعتبرونها والعة» — بأنه يُشير إلى أن العبور للقناة كان وهي والعة، فهذا تفسير خاطئ، يجعلنا نعتقد بأن الرقيب لم يفهم مضمون المسرحية جيدًا؛ لأن هذا الاسم يشير إلى أن جميع مشاهد المسرحية تؤكد أن جميع الشخصيات كانت تنظر إلى الحرب على أنها فرصة لا بد أن تُغتنم سواء للثراء، أو للنزهة، أو للدعاية، أو للاستغلال … إلخ؛ أيْ إن العنوان يشير إلى القول الشعبي «ياكلها وهي والعة».

وفي يوم ١٣ / ٢ / ١٩٧٤ كتبت الرقيبة «شكرية السيد» تقريرًا بالموافقة على عرض المسرحية بعد حذف عدة مواضع، قالت فيه: «… لا مانع من الترخيص بعرض هذه المسرحية عرضًا عامًّا بعد حذف الملاحظات بالصفحات بالأرقام الآتية: ٢، ٣، ٤، ٥، ٧، ١٣، ١٤، ١٧، ٢٠، ٢٦، ٢٩، ٣٢، ٣٣، ٤١، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٥٧. وإخطار الرقابة بموعدَيِ التجربة والعَرْض.»

ومواضع الحذف في هذا التقرير، تتحدث عن التهكُّم على الكمِّ الهائل للمسرحيات والقصص والأشعار المؤلَّفة عن حرب أكتوبر [ص٢]، وأيضًا تهكُّم الممثِّل على الموضوعات التي تتحدث عن حورس وإيزيس وأورثت وألكترا [ص٣]، وحديث عساف ياجوري عن الاستهانة بمصر [ص٤]، وتشبيه عساف ياجوري بالممثِّل المصري سمير صبري، وبالمخرج حسن الإمام [ص٥]، وحلم عساف بفتح أوتيل في مصر بعد احتلالها [ص٧]، وعبارة اتفاقية جنيف [ص١٣]، ووصف المصريين والسوريين بالمجرمين [ص١٤]، ووصف الشخص بكلمة يا حلاوة [ص١٧]، وحديث لأسير مصري يتحدث عن معاملة إسرائيل الطيبة له [ص٢٠]، والحديث عن أحد المتقدِّمين للزواج، وما يملكه من ملابس، وخصوصًا العِمَّة [ص٢٦]، وحذف كلمة «خريطته» لما ترمز إليه — تبعًا لسياق الحوار كما فهمتْه الرقيبة — لمعنًى جنسي [ص٢٩]، والحديث عن إطالة الحرب بالنسبة لأغنياء الحرب [ص٣٢] وثرائهم الفاحش من وراء ذلك [ص٣٣]، وتهكُّم جندي إسرائيلي على الجيش المصري [ص٤١]، وتصوير الصحفيين بالمرتشين، وتزييف الأخبار الصحفية [ص٤٣، ٤٤]، وتصوير النساء المصريات بالتلهِّي عن الحرب، والاهتمام بعمل كعك العيد [من ص٤٥ إلى ص٤٨]، وأخيرًا الحديث عن هزيمة مصر سنة ١٩٦٧ [ص٥٧].

ورغم هذا الكم الهائل من مواضع الحذف، إلا أن الرقيبة أخطأتْ في أكثرها. فمثلًا كثرة الأعمال المؤلَّفة عن حرب أكتوبر، لم نجد لها أي مبرِّر لحذفِها، بل على العكس، فهي تؤكد اهتمام الكُتَّاب بهذا الحدث العظيم. وأيضًا الحديث عن حورس وإيزيس يؤكد على إظهار البطولات والتضحيات المصرية منذ الفراعنة. وأحاديث عساف ياجوري التهكمية على الحرب وعلى مصر، تؤكد على مدى غطرسة وغرور هذا القائد، مما كان له أكبر الأثر في إذلاله ووقوعه تحت الأَسْر في مصر. وحديث الأسير المصري عن معاملة إسرائيل الطيبة، يُعطِي انطباعًا بأكاذيب إسرائيل عن طريق وكالات الأنباء؛ لأن هذا الأسير كان في مصر وقت إذاعة حديثه … إلخ مواضع الحذف التي أخطأتِ الرقيبة فيها.

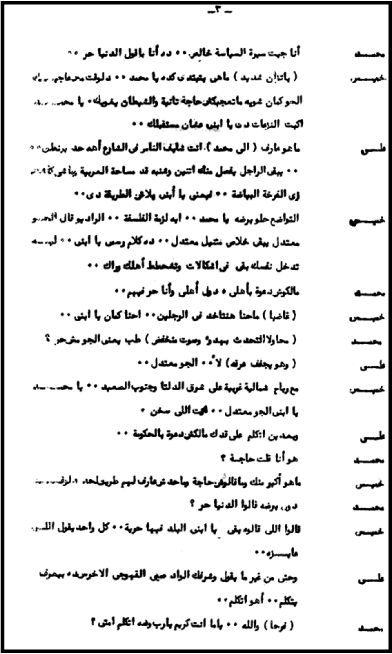

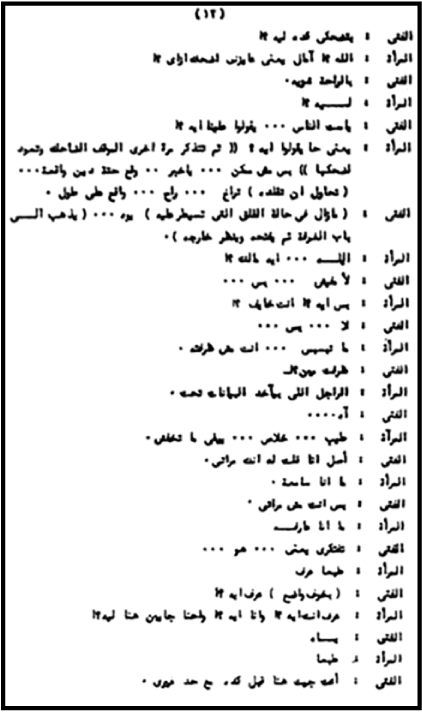

أما تهكم عساف ياجوري على مصر، فجاء من خلال الحوار الآتي بينه وبين زوجته قبل أَسْره في الحرب:

وفي ١٨ / ٢ / ١٩٧٤ كتبتِ الرقيبة «ثريا الجندي» تقريرًا بالموافقة على العرض بعد القيام بحذف بعض المواضع، قالت فيه: «… لا مانع من الترخيص بأداء المسرحية بشرط: حذف مشهد عساف ياجوري كله؛ لأنه يُسيء إلينا وليس في صالحنا؛ إذ إنها تستهين بشخصية عساف استهانة شديدة تجعل النصر عليه لا قيمة له، وهي من ص٤ إلى ٩، ثم إضافة الحذف الوارد في الصفحات ١١، ١٧، ١٨، ٢٣، ٣٨، ٣٩، ٤٠، ٤١، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، ٤٨ إلى جانب ما حذفه الزملاء، ولا أوافق على الحذف الوارد في ص٥٧. كما إني أرشِّح اسم «يوم ستة الساعة خمسة» ليكون عنوانًا للمسرحية، ولا أوافق على باقي الأسماء لما فيها من سخرية من شيء مَجِيد نعتزُّ به ونقدِّسه.»

وإذا تحدثنا عن حذف مشهد عساف ياجوري — كما أرادت الرقيبة — نجد أن هذا المشهد لم يلحق مصر بأية إساءة — رغم أقواله التهكُّمية كما رأينا سابقًا — لأن غرور وغطرسة عساف أدَّتْ في النهاية إلى أَسْره وإذلاله. أما مواضع الحذف، وهي مواضع جديدة غير المواضع السابقة، فتتمثل في الحديث عن الحرب من خلال تبديل كلمات أغنية للمطرب عبد الحليم حافظ، وعلى نفس نغمتها ووزنها [ص١١]، والحديث عن الإذاعات المصرية [ص١٨]، ووصف العرب بالجوعى [ص٣٨]. أما اعتراض الرقيبة على عدم الحذف في [ص٥٧] وهو الحديث عن هزيمة ١٩٦٧، فهذا موقف غريب منها؛ لأن من المفروض عدم ذكر أي حديث عن هزيمة مصر، وهي تحتفل بالانتصار.

وهذه التأشيرة اعتمدت في اختيار عنوان المسرحية على تقرير الرقيبة «ثريا الجندي»، وفي مواضع الحذف على تقرير الرقيبة «شكرية السيد».

وفي ٢١ / ٢ / ١٩٧٤ كتب مدير الإدارة للرقابة على المسرحيات تقريرًا نهائيًّا، بعد أن سرد جميع ملاحظات الرقباء السابقين، قال فيه: «… هذا وقد أجمع كل الرقباء على عدم الموافقة على اسم المسرحية لأنه اسم غير لائق لمثل هذا الحدث العظيم. وبقراءة المسرحية تبيَّن لي أنه رغم كل هذه الملاحظات التي أبداها الرقباء والرقيبات أنها لا تصلح للعرض لأنها مصاغة في قالب هزلي يُزرِي بقيمة حرب العاشر من رمضان والبطولات التي حقَّقها الجيش المصري لأول مرة منذ ٥٠٠ عام. هذا بالإضافة إلى أنها مُقدَّمة من المسرح الجامعي بالإسكندرية وسوف تُعرَض على طلبة جامعة الإسكندرية التي ينبغي أن تُقدَّم فيها أعمال ذات قِيمة فنية وثقافية؛ لذلك كلِّه ولهبوط المستوى الفني أرى عدم الموافقة على عرض المسرحية.» وفي ١٤ / ٣ / ١٩٧٤ اعتمد المدير العام رفض الترخيص لهذه المسرحية. ووافقت عليه اللجنة بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٩٧٤.

وإذا ناقشنا هذا التقرير، سنجد أنه اعتمد على أسباب غير منطقية في رفضه للنص. فمن غير المعقول أن هذا التقرير ينفرد وحده بأن المسرحية مُصاغة في أسلوب هزلي — إن وجدت هذه الصياغة — دون أن يتنبَّه أحد الرقباء الأربعة لذلك. وأيضًا تبرير الرفض بأن المسرحية ستقدَّم لمجتمع طلاب الجامعة، ومن المفروض أن يقدَّم له أعمالٌ ذات قيمة. نجد أن عدم القيمة هذه انفرد بها هذا التقرير وحده دون باقي التقارير، مما يثبت عدم صحة هذا التبرير. والحقيقة التي تجاهلها التقرير عن عمد أن الرفض جاء بسبب كثرة المواضع والصفحات المحذوفة، التي تبلغ نصف عدد صفحات المسرحية تقريبًا، مما سيؤدِّي إلى تفكُّك النص واستحالة تمثيله بهذه الصورة المبتورة. والدليل على ذلك أن هذا النص استغرق ما يقرب من ثلاثة أشهر حتى حَسَمَتِ الرقابة الحكم عليه بالرفض، وهذه فترة كبيرة جدًّا في الحكم على نص مسرحي في هذه الفترة.

ومن الجدير بالذكر أن المسرحية تنتمي إلى لون «الكباريه السياسي» — في الكتابة المسرحية — وهذا اللون لم يتطرَّق إليه أحد من الكُتَّاب المصريين قبل نبيل بدران. ومن المؤكَّد أن الرقابة لم تَفهَم جيدًا هذا اللون الجديد من الإبداع المسرحي، مما أدَّى بها إلى حذف أكثر من نصف عدد صفحات المسرحية كشرط للترخيص. وكان من المُحال تمثيل المسرحية بهذا التشويه، مما جعلها تختفي في ذمة التاريخ، لدرجة أننا لم نسمع بها بعد ذلك.

وهكذا كانت الرقابة في ممارستها التعسفية ضد الأعمال المسرحية الجديرة بالعرض والنشر والدراسة، أمثال هذه المسرحية الرائدة في لون مسرحي جديد في ذلك الوقت، ألا وهو الكباريه السياسي. كما أنها أول مسرحية مرفوضة بعد انتصارات أكتوبر، وتحتفظ الرقابة بنصها الأصلي وما يصاحبه من تقارير ووثائق رقابية.

مسرحية «ابتسامة فوق شفايف مصر» ١٩٧٤، لهشام سليمان

في ٣٠ / ٤ / ١٩٧٤ تقدم المؤلف «هشام سليمان» بمسرحيته «ابتسامة فوق شفايف مصر» إلى الرقابة للحصول على ترخيص بتمثيلها من قِبَل فرقة النشاط المسرحي بكلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق.

والمسرحية تدور حول «فؤاد الديب» الذي يملك المصنع الوحيد في القرية، بالإضافة إلى معظم الأراضي الزراعية. وبذلك ضمن أن أهل القرية تحت سيطرته ويعملون لديه. وكان فؤاد رجلًا ظالمًا في معاملة أهل القرية، فكان يسطو على أرزاقهم، ويهددهم بالموت وخطف أولادهم. ولكن الشخص الوحيد الذي وقف أمامه، كان الشيخ «سنطاوي»، وأيضًا ابنه المهندس «منصور». وفي يوم من الأيام ذهب سنطاوي وابنه إلى فؤاد لمواجهته بظلمه ضد الأهالي. وأمام هذه المبادرة وقف أهالي القرية وراء سنطاوي، وانتقموا من فؤاد بحرق مصنعه ومحصول أراضيه. مما أدَّى إلى تنازل فؤاد عن أملاكه لأهل القرية، فترتفع الابتسامة على شفاههم.

وفي يوم ٨ / ٥ / ١٩٧٤ كتبتِ الرقيبة «لواحظ عبد المقصود» تقريرًا برفض الترخيص، اختتمتْه بقولها: إن المسرحية «… تصوِّر ما يتعارض مع قوانين توزيع الملكية والقضاء على الإقطاع، أرى عدم عرض هذه المسرحية.»

وفي يوم ٢١ / ٥ / ١٩٧٤ كتبتِ الرقيبة «نبيلة حبيب» تقريرًا برفض الترخيص أيضًا، قالت فيه: «تتعرض المسرحية لفترة حكم الإقطاع ورأس المال وتحكم رأس المال والإقطاع في رقاب الناس، وأن النظم الاشتراكية هي التي تحقق السعادة والمساواة بين أفراد الشعب … المسرحية قديمة في فكرتها وقد عُرضت هذه الفكرة بكثرة في العصر الماضي، وهي فكرة قديمة مستهلَكة لا تُفيد البلد؛ لأن سياسة الدولة تتجه إلى صالح الشعب بصرف النظر عن النظم الرأسمالية أو الاشتراكية، المهم هو صالح الدولة والشعب؛ وعلى ذلك فالمسرحية ضد النظام العام؛ ولذا أرى عدم الترخيص.»

والحقيقة أن تحبيذ المسرحية للاشتراكية والنظام الاشتراكي في ذلك الوقت، عام ١٩٧٤، كان تحبيذًا في غير محلِّه. فقد كانت مصر في ذلك الوقت تتحول وتبتعد عن الاشتراكية، ولكن ببُطْء شديد. وأخذ النظام الاشتراكي يسقط ويتهاوَى، بعد أن أثقل كاهل الشعب المصري بنُظُمه البَغِيضة. وعندما نجد مسرحية تتحدث عن نظام بغيض تحاول الدولة الابتعاد عنه، يجب أن نمنعها نحن، لا الرقابة فقط. ولكن الرقيبة — بكل أَسَف — لَمَسَت ذلك عن بُعد ولم تجهر به بصورة صريحة. فإذا صرَّحتْ بأن المسرحية تدعو إلى الاشتراكية لذلك يجب رفضها، لكنا رحَّبنا بفكرتها وبموقفها الإيجابي، ولكنها هَدَمَتْ كل ذلك بقولها السابق: «إن سياسة الدولة تتجه إلى صالح الشعب بصرف النظر عن النظم الرأسمالية أو الاشتراكية، المهم هو صالح الدولة والشعب.» هذا من جانب، ومن جانب آخَر كان هناك أمر خطير كفيل بمنع المسرحية، لم يفطن إليه أي رقيب من الرقباء، وهو أن المسرحية تريد أن تقول: إن مصر إذا تحوَّلتْ عن النظام الاشتراكي — عام ١٩٧٤ وقتَ كتابتها — فإن الإقطاع والرأسمالية والظلم ستعود إلى مصر. فلو الرقابة فطنت لهذه الأمور ومنعت المسرحية بسببها، لكان الأمر اختلف، ورحبنا بموقف الرقابة في منع هذه المسرحيات. ولكنها رفضتْها لأسباب غير ما ذكرنا.

وفي يوم ٢٢ / ٥ / ١٩٧٤ كتبتِ الرقيبة «فادية محمود بغدادي» تقريرًا برفض النص أيضًا، قالت فيه: «… تُبيِّن هذه المسرحية أن الفلاحين والعمال قابلوا الظلم بأن أحرقوا المصنع وحاولوا القضاء على حياة الشخص الظالم … ونحن الآن في عصر الثورة ولا توجد هذه الصورة للإقطاعي المتجبِّر … إلى جانب أن هذه المسرحية توجِّه أيَّ تجمُّع عمالي أن يقابل الأوضاع التي لا تتفق معه بالتخريب والثورة … كما أن هذه المسرحية تُثير روح الضغينة بين طبقة العمال وطبقة المُلَّاك … ونحن في فترة نودُّ فيها أن تكون جميع فئات الشعب مترابطة ومتماسكة حتى يتمَّ النصر الكبير؛ لذا أرى رفض هذه المسرحية.»

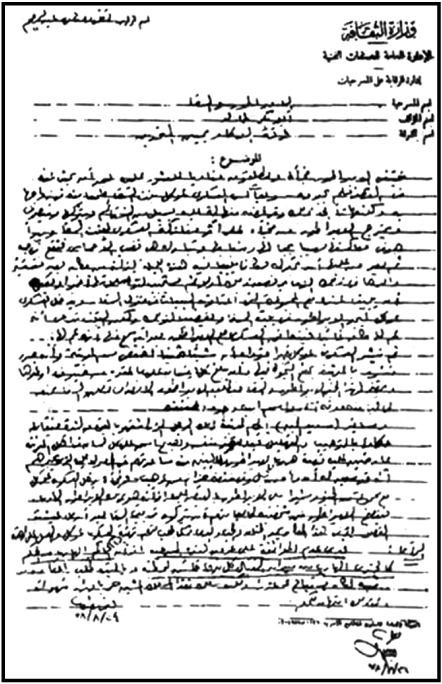

- (١)

مما لا شك فيه أن المؤلف يقصد بالرمزية ثورة يوليو ١٩٥٢، ولكنْ أخفق في تحديد التاريخ لقيام ثورة الفلاحين.

- (٢)

إن ثورة يوليو لم تكن ثورة حمراء بالسلاح والقتْل والحرق كما جاءت هذه المسرحية بل كانت ثورة بيضاء.

- (٣)

حتى على فرض أن المؤلف يقصد بالرمز ثورة يوليو ١٩٥٢ إلا أن القارئ لهذه المسرحية يقع ويخيل له أن الأحداث تجري في الحاضر كما صورت.

- (٤)

إن أحداث الإقطاع لا محل لها الآن وقد استُهلك استخدامها منذ زمن طويل، ولا داعيَ لعرض مثل هذه الأفكار حاليًّا.

وأمام تقارير الرفض، تقدَّم المؤلف في يوم ٣ / ٦ / ١٩٧٤ بطلب للرقابة قال فيه: «… رجاء التفضُّل بالتنبيه بعدم البَتِّ في مسرحية «ابتسامة فوق شفايف مصر» السابق تقديمها للرقابة؛ وذلك لإجراء بعض التعديلات عليها وتقديمها من جديد للرقابة، على أن تحفظ النسخة الأصلية طرفكم لحين تقديم التعديل.» وفي يوم ١١ / ٦ / ١٩٧٤ تقدَّم رائد الشباب وأمين لجنة كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق بطلب لمدير الرقابة للترخيص بالمسرحية بعد تعديلها، وذكر إنها من تلحين قطب السيد وإخراج عبد المنعم طنطاوي. ومن الواضح أن المسرحية في ثوبها الجديد لم تحصل على الترخيص لعدم وجود أية إشارة تُذكر عنها في سجلات الرقابة بعد ذلك. وهذا — من وجهة نظرنا — راجع إلى عدم تعديلها بالصورة المُرضِيَة لنُظُم الرقابة.

وإذا كان حديثنا — السابق — عن موقف الرقابة من هذه المسرحية، وتفنيد أسباب المنع، يُثبت عدم أحقية الرقابة في منعها. فلا بد من وجود أسباب خفية أدَّتْ إلى هذا المَنْع، غير الأسباب المُعلَنة. وتتمثَّل هذه الأسباب من خلال قراءة المسرحية في تعرُّض النص بصورة رمزية إلى مراكز القوى، وهزيمة ١٩٦٧، والدعوة إلى الثورة على الأوضاع السلبية وقت كتابتها. وهذه الأسباب لا يمكن بأي حال من الأحوال ذكرها من قِبَل الرقابة، لتبرير المنع، وإلا ستُثبت الرقابة وجودَها الحقيقي وتلفت نظر الكُتَّاب الآخَرين إليها لمعالجتها بأكثر من طريقة.

ومن حوار المسرحية الرامز على هزيمة ١٩٦٧ هذا الحوار:

وأيضًا كلمات اللحن الختامي للفصل الأول تؤكد تعرُّض المسرحية لهزيمة ١٩٦٧:

مسرحية «زعيط ومعيط» ١٩٧٤، ليسري الجندي

والمسرحية تدور حول فرقة مسرحية، أرادت أن تمثِّل رواية هزلية من الروايات التي كانت تُمثَّل على مسارح روض الفرج القديمة. وهنا يصعد على المسرح شاب ممَّن حاربوا في أكتوبر عام ١٩٧٣، ليشرح للممثِّلين الفرْق بين الخير والشر، ويقترح عليهم ارتجال مسرحية تُتخذ شخصياتها من التاريخ لإبراز الفرق بين الخير والشر. وبالفعل تبدأ المسرحية المرتجلة بقصة قابيل وهابيل موضِّحة الفرق بين الظالم قابيل والمظلوم هابيل. كما أوضحت أن هابيل قُتل بسبب ضعفه وحبه للخير. ثم جاءت شخصية إخناتون وصراعه مع كبير الكهنة، وأوضحت المسرحية أن السبب في طرد إخناتون من البلدة، حبه للخير؛ لذلك انتصر الشر عليه. ثم جاءت بعد ذلك شخصيات مثل عبد الله النديم وجمال الدين الأفغاني وأحمد عرابي. وأوضحتِ المسرحية أيضًا كيف انتصر عليهم الشر. وأخيرًا يتحدث جندي حرب أكتوبر، ليحذِّر الشعب المصري من الشر والظلم والخيانة، وينصحهم بألا يتركوا القضية في أيدي قوى الشر بل يجب أن تكون في أيدي أمينة ليضمنوا حقهم.

وفي يوم ١٢ / ٥ / ١٩٧٤ كتبت الرقيبة «لواحظ عبد المقصود» تقريرًا برفض المسرحية — بعد أن سردت ملخصًا وافيًا عنها — قالت فيه، تحت عنوان «الرأي»: «… يصوِّر المؤلف في هذه المسرحية الصراع الدائر بين الخير والشر منذ بداية البشرية في شخص هابيل وقابيل، ويأخذه المؤلف رمزًا في مواقف كثيرة مثل الصراع بين الإقطاع والفلاحين، والصراع بين عبد الله النديم وعرابي في دفاعهما عن قضية مصر، ولكنه في كل مرة ينصر الشر على الخير، كما أنه يأتي على لسان قابيل التقليل من شأن انتصاراتنا وأنه سيقف ضد الخير والحق باستمرار … أرى عدم عرض هذه المسرحية.»

وفي ٢٦ / ٥ / ١٩٧٤ كتبت الرقيبة «ثريا الجندي» تقريرًا برفض المسرحية أيضًا قالت فيه: «… تبدأ المسرحية بداية هزلية لا جدَّ فيها حتى عندما يظهر شهيد أكتوبر فإنه وإن كان يقوم بأدوار الخير في المسرحية إلا أنها جميعًا أدوار بها انهزامية فهابيل قَتَلَه أخوه دون ذنب جَنَاه، وإخناتون ائتَمَر به الكهنة لأنَّه نادى بالتوحيد، والنديم انتهتْ قصته مع عرابي بهزيمة مصر، وكذلك أدوار الفلاحين الذين قُتلوا ظلمًا وعدوانًا، فالواضح هنا أن الشر دائمًا ينتصر على الخير، والشر هو القوة دائمًا فلماذا؟ وماذا يعني الكاتب بذلك؟ هذا إلى جانب الجو الهزلي الشديد الذي ظهر فيه الشهيد وظهرت من خلاله تلك الشخصيات التاريخية المعروفة. جو لا يمكن أن يحمل للمتفرِّج معنًى طيِّبًا. لكل هذه الأسباب أرى رفض الترخيص بأداء هذه المسرحية.»

أما الرقيبة «تيسير حامد بدر»، فقد كتبتْ تقريرًا ثالثًا — بدون تاريخ — بالرفض أيضًا قالت فيه: «… ينظر الكاتب إلى الحياة بمنظار أسود؛ فيَرَى أن الشر دائمًا ينتصر على الخير، وأن الشر هو القُوَى العُظمَى، أما الخير فهو القوة الضعيفة التي لا تستطيع حتى الدفاع عن نفسها المغلوبة على أمرها. ولم يركِّز الكاتب في موضوع واحد بل طرق موضوعات كثيرة في نفس الوقت، ويُطيل الكلام ويكرِّره بطُرُق مختلفة. كما أنه ينبش الماضي ويبين الظلم والطغيان والمعاناة التي عاناها الأهالي، وأن الشر كان ينتصر عليهم. كما أنه يذكر الحدث الأعظم فقط ولا يوضح الانتصارات العظيمة ولا التضحيات التي قام بها الجيش في جبهة القتال ومعاونة الشعب في الجبهة الداخلية. ولا داعيَ لنَبْش الماضي ونقده بل يجب أن يتطلع إلى المستقبل إلى البناء في ظل الأحداث الجديدة الحالية في ظل الانفتاح والتعمير؛ ولذلك أرى عدم صلاحية هذه المسرحية للعرض.»

وأمام أسباب الرفض هذه، تقدَّم مدير مسرح الثقافة الجماهيرية في ٢٧ / ٥ / ١٩٧٤ بطلب جديد لمدير الرقابة قال فيه: «… نُفيد سيادتكم بأن مسرحية «زعيط ومعيط» قد تمَّ إجراء تعديلات جوهرية بها بالاتفاق مع السيد المؤلف. برجاء التكرم بعدم البتِّ في شأنها وإعادة قراءتها في ضوء هذه التعديلات.» وبالفعل قام المؤلف بتعديل المسرحية بما يتفق مع نظم الرقابة، وحصلت المسرحية على الترخيص بتمثيلها تحت رقم [١٥٩] بتاريخ ١١ / ٦ / ١٩٧٤ ولكن تحت اسم جديد لها، هو «حكايات مصرية». وفي يوم ٨ / ٨ / ١٩٧٤ تقدم عبد الرحمن الشافعي مدير مسرح السامر بالثقافة الجماهيرية بطلب للرقابة بتمثيل مسرحية «حكايات مصرية» بناءً على الترخيص السابق. ولسبب ما لم تُعرَض المسرحية بعد ذلك على مسرح السامر. ومن خلال سجلات الرقابة لم نجد أية إشارة تُذكر بتمثيل مسرحية «زعيط ومعيط» أو «حكايات مصرية».

وبنظرة سريعة — غير متأنية — لأي قارئ بالنسبة إلى أسباب الرفض في التقارير السابقة، سيجدها مُحِقَّة في رفض الترخيص بتمثيل هذه المسرحية. فمِن غير المعقول أن الرقابة توافق على مسرحية — تُعرض على الجمهور — بعد انتصارات أكتوبر، وتحمل بين جنباتها صورة مظلمة للمستقبل. وتأكيدها على انتصار الشر على الخير.

أما إذا نظرنا إلى المسرحية بنظرة نقدية متأنية، سنجد أنها تدعو إلى كيفية الحفاظ على انتصارات أكتوبر. كما أنها تدعو إلى كيفية الحفاظ على خير هذه الانتصارات، بحيث لا يتفوق وينتصر عليها الشر. والشر المقصود في المسرحية هو التدخل الأجنبي بما لدَيْه من قُوًى شريرة. فالمؤلف يؤكد على ضرورة الحفاظ على الخير بإبعاد قوى الشر الخارجي عنه. فالخير من وجهة نظر المؤلِّف لا يتواجد مع الشر. فالخير موجود دائمًا في مصر، ولكن عندما يتدخل الأجنبي، يدخل الشر معه، وينتصر على الخير.

فهابيل كان يعيش في خير دائم، وبعيدًا عن قابيل، وعندما ظهر قابيل ظهر الشر معه، وبسبب القوة الشريرة المصاحِبة لقابيل انتصر على هابيل ممثل الخير. وأيضًا إخناتون الذي نادى بالتوحيد والخير، وقف أمامه كبير الكهنة، وانتصر عليه بواسطة القوى الشريرة الخارجية الممنوحة له من قِبَل الآلهة المتعدِّدة. وعبد الله النديم وأحمد عرابي وجمال الدين الأفغاني، ممثلو الخير، انتصر عليهم الشر الخارجي القادم من الباب العالي … وأمام هذه الأمثلة المتعدِّدة لانتصار الشر على الخير بسبب التدخل الأجنبي، يحذِّر المؤلف الشعب المصري بالحفاظ على انتصارات أكتوبر وخير هذا الانتصار من الشر الخارجي المتمثِّل في أمريكا وتبنِّيها لقضية الأرض العربية والوفاق مع إسرائيل. فمِن غير المعقول أن أمريكا، أو الشر الخارجي، سيحافظ على خير مصر، ويتبنَّى الحفاظ على خير أكتوبر، في هذا الوقت.

وهذه الدعوة لم يفطن إليها أي رقيب من الرقباء السابقين، أو بمعنًى أرجح تَغَافلوا عنها. فمِن غير المعقول أن تُوافِق الرقابة على تمثيل هذه المسرحية، وهي تشكك في سياسة مصر، ومستقبل القضية العربية، وهي في أحضان أمريكا.

ومن الأدلة على ذلك في المسرحية، الخلاف بين مدير المسرح والمخرج. فالمدير يريد أن يشارك بمسرحه في انتصارات أكتوبر، أما المخرج فيريد الاهتمام بما سيحدث بعد الانتصار، وكيفية الحفاظ عليه:

هذا هو يسري الجندي، المؤلف المهموم بقضايا عصره، وبالأخص خوفه على انتصار أكتوبر من الضياع — وقت كتابته لهذه المسرحية — فليس المهم عنده الانتصار، بل الأهم الحفاظ عليه. وكفى بالمؤلف أنِ اقتبس من كلمات الرئيس الراحل أنور السادات إحدى جُمَلِه المشهورة، وهي: «إن الضمان الحقيقي هو الإنسان المصري.» ليُصدِّر بها عنوان المسرحية. وكأنه يذكِّرنا بهويَّتنا المصرية والعربية، وأنها الضمان الحقيقي لوجودنا في الحياة والتاريخ.

وإحقاقًا للحق فهذه المسرحية، التي كتبها يسري الجندي منذ أكثر من عشرين سنة لهي جديرة بأن تُمثَّل الآن؛ أي في عام ١٩٩٦، ونحن نرى انتهاكات إسرائيل — ومَن يساعدها من الدول الأجنبية — ضد الشعب الفلسطيني، لنقول ليسري الجندي: شكرًا على تحذيرك لنا من وضع قضية السلام في يد القوى الأجنبية الشريرة، وكان يجب أن نقوم نحن العرب بحل هذه القضية، بدلًا من تركها لغيرنا ممَّن يتلاعبون بنا وبالقضية. ولعلها دعوة أيضًا للرقابة المسرحية بأن تتأنَّى في رفْضها للنصوص المسرحية.

مسرحية «اليأس مات» ١٩٧٨، لصابر عمر

والمسرحية تدور في لوحتها الأولى، حول مجموعة مختارة من الشعب المصري مثل الفلاح والعامل والموظف والشاعر، وقد تحدَّثوا عن بعض صور من الفساد الاجتماعي والوظيفي؛ مثل: الرشوة، والروتين … إلخ، وكلٌّ منهم يتمنَّى أن يكون صورة من هذه الصور. وفي هذه اللحظة يدخل عليهم الجهل، ثم المرض، ثم الفقر في صورة أشخاص حقيقية. ويبدأ هذا الثالوث في مُعايرة الشعب المصري — المتمثِّل في نَمَاذِجِه السابقة — بتحكُّمه وتأصيل جذوره في البيئة المصرية. وهنا نسمع صوت مصر يدوِّي متحدِّيًا هذا الثالوث بالانتصار عليه بنور العلم وبانتصار أكتوبر. وفي اللوحة الثانية تبدأ محاكمة هذا الثالوث، فنرى الدفاع يطالب بتخليد هؤلاء الأبطال والإفراج عنهم؛ لأن المرض عالج مشكلة التضخُّم السكاني، وعدم بطالة الأطباء. والجهل وفَّر للبَلَد عمَّال التراحيل. والفقر أذلَّ نفوس الناس ومنعهم من التمرُّد. ولكن المحكمة تكتشف أن الدفاع ما هو إلا مراكز القُوَى. وأمام هذا يتنحَّى القاضي عن نظر القضية، ويترك الحكم فيها لنصر أكتوبر كي يُحاكِم ويُعاقِب المتهَمِين.

وفي يوم ٢٠ / ٦ / ١٩٧٨ كتب الرقيب «محسن مصيلحي» تقريرًا بالموافقة على الترخيص مع بعض التحفُّظات، قال فيه: إن المسرحية «تفتقر إلى المقوِّمات الأساسية لأي عمل درامي؛ فالمسرحية هتافية ومباشرة بما يُفقِد أيَّ عمل درامي أهميته أو صفته الأساسية كدراما، كما أنه ليس بالهُتاف تُصنع الانتصارات ولا حتى بالتاريخ القديم. التجريد مصطنع ومُخِلٌّ، بل وإنشائي، يُرَاعَى تحديد موقف السكران صفحة ١، ويُراعَى حذف صفحة ١٠؛ لأن التعبير يُثير نعرة فرعونية. ولا مانع من إتمام عرضها بعد تنفيذ الملاحظات السابقة.»

وبالنسبة إلى افتقار المسرحية للمقوِّمات الأساسية للعمل الدرامي، من وجهة نظر الرقيب، لا نجد هذا الافتقار. وماذا يريد الرقيب أكثر من وجود موضوع وحدث وعقدة وحل، وحوار ومعالجة درامية لمشكلة المسرحية؟ هذا فضلًا عن أن البحث في مقومات العمل المسرحي، لا يدخل في نطاق النظم الرقابية، بل يدخل في نظم النقد المسرحي. ولو رجع الزمان ومُثِّلت هذه المسرحية لرأى الرقيب اكتمال هذه المقومات من خلال الأقلام النقدية.

ولعل اهتمام الرقيب بالنقد المسرحي، أثَّر على تقريره، ونَسِيَ أو تَنَاسَى أنه رقيب في هذه اللحظة، لا ناقد مسرحي. أما اعتراضه على هتاف ومباشرة وتجريد المسرحية، فلا حق له في ذلك؛ لأن هذا أيضًا من اختصاص الناقد لا الرقيب. هذا بالإضافة إلى أن المسرحية تتحدث عن انتصار أكتوبر، والمؤلف يتمنَّى أنْ يَرَى ثمرة هذا الانتصار في مكافحة آفات المجتمع المصري من جَهْل ومرض وفقْر. والأسلوب الأمثل لذلك — في حالة عرض المسرحية — هو المباشرة والهتاف والتجريد.

وفي ٢٣ / ٦ / ١٩٧٨ كتبت الرقيبة «فايزة الجندي» تقريرًا برفض المسرحية، قالت فيه: «… أرى رفض الترخيص بأداء المسرحية فتجسيد أعداء المجتمع (الجهل – الفقر – المرض) بهذه الصورة وتمكُّنهم من شعب مصر بصورة تفقد الأمل في القضاء عليهم، وجذورهم المتأصِّلة في تربة مصر يَجعَل الأملَ ضعيف في محاربتهم حتى بعد نصر أكتوبر وبعد ثورة التصحيح، فتصوير كل ما هو سلبي وسيِّئ وتجسيده في صورة بطل قوي ومتحكِّم في شعب مصر يجعل من الصعب القضاء على أعداء ثلاثة متحالِفة منذ أقدم العصور.»

وفي ٢٨ / ٦ / ١٩٧٨ كتب الرقيب «فتحي» تقريرًا بالرفض أيضًا، قال فيه: «أرى عدم الموافقة على التصريح بعرض هذه المسرحية لما فيها من تصوير بما يُعانيه الشعب المصري من الجهل والفقر والمرض ممَّا جعله واقفًا في مفترق الطرق وبلا تحرك ليساير ركب الحضارة والتقدُّم. كما أنها تُبيِّن أزمة الضمير المستحكمة والمسيطرة على المجتمع المصري والتي لا وجود لحلٍّ لها مادام هناك فقر وجهل ومرض.» وهذا التقرير يُعدُّ تجميعًا لأسباب الرفض السابقة.

فالمُعِدُّ أراد إبراز هذه العيوب — أو هذه السلبيات — من أجل حلِّها من قِبَل المسئولين، بعد انتصار أكتوبر؛ أيْ إنه يريد أن يقول: إذا كنا استطعنا هزيمة العدو الخارجي، أفلا يمكن لنا هزيمة العدو الداخلي. ولكن الرقابة الممثِّلة للحكومة لم تَفطَن إلى مغزى المسرحية ورسالتها الإصلاحية، وفطنتْ فقط لما يَخصُّها من الآثار المترتِّبة على عرض المسرحية، إذا عرضت على الجمهور.

مسرحية «أغنية للسلام» ١٩٧٨، لنبيل يحيى

فقد كتبتِ الرقيبة «ثريا الجندي» تقريرًا — بدون تاريخ — بالموافقة على الترخيص، قالت فيه: «… أعتقد أن المؤلف يُحاوِل التأكيد على حب الإنسان المصري للسلام، وأنه يحلم به بعد كل هذه الحروب ويتمنَّاه، ولكن السلام ليس معناه الاستسلام فإن الشعب على استعداد دائمًا للتوحُّد والوقوف في وجه العدو «همَّام»، ولا مانع من الترخيص بأداء المسرحية.»

وفي يوم ٢٤ / ٦ / ١٩٧٨ كتبتِ الرقيبة «لواحظ عبد المقصود» تقريرًا بالموافقة أيضًا على عرض المسرحية، قالت فيه: «… الملاحظات: حذْف الملاحظات ص٢، ٧، ١٠، ١٦ … الرأي: توضِّح المسرحية أن مصر وأبناءها دائمًا في نضال وصراع في سبيل الحرية؛ يضحون بالمال والنفس في سبيل عزة وحرية بلادهم، ويتحلَّوْن دائمًا بالصبر والإيمان حتى يتم لهم النصر. أرى لا مانع من العرض بعد حذف الملاحظات.»

وإذا ناقشنا مواضع الحذف في هذا التقرير، سنجدها تتمثل في حذف عبارة «ما شرف الله سوى كلمة» [ص٢]، مع ملاحظة أن هذا التعبير مقتبس من مسرحية «مأساة الحلاج» لصلاح عبد الصبور. وتعبير «إني بقول الكلمة تتنغم أدان» [ص٧] وفي [ص١٠] تمثل الحذف في هذا المقطع الغنائي للمجموعة:

ولعل الرقيبة فهمتْ هذا المقطع على أنه يمس رجال الحكم في مصر؛ لذلك طالبتْ بحذْفه. رغم أن هذا المقطع — من خلال سياق الحوار — يدل على رفض المُعِدِّ للسلام مع إسرائيل عن طريق تبديل الكلمات، وإظهار شعارات بعيدة عن الواقع. وتمثل حذف [ص١٦] في هذا الحوار بين أيوب وهمام:

وهذا الحوار المطلوب حذْفه من قِبَل الرقيبة، يرمز — كما يُفهَم من سياق الحوار — إلى الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. ومن غير المعقول أن يذكر المعد جهود جمال عبد الناصر، وقت سلام مصر مع إسرائيل، وتوافق عليه الرقيبة.

وفي نفس اليوم كتبت الرقيبة «فاطمة حسين» تقريرًا برفض الترخيص بعرض النص، قالت فيه: «هذه المسرحية عبارة عن مجموعة من الكلمات المرصوصة بجانب بعضها البعض في صورة غير مفهومة، فالمفروض في النص المسرحي أنه يتناول موضوعًا يدور حول فكرة معيَّنة ولكن هذه المسرحية لم تتناول موضوع يفهم الهدف منه؛ لذلك أرى رفض هذه المسرحية، وعدم الترخيص بعرضها عرضًا عامًّا.»

أما من حيث إن المسرحية عبارة عن كلمات مرصوصة بجانب بعضها، فهذا حق لأننا كما قلنا: إنها مجموعة أشعار ومقاطع من مسرحيات أخرى، ومن المفروض أن الرقيبة لا تُمانِع ذلك، وليس من حق الرقابة التدخل في ذلك؛ لأن المسرحية «مُعدَّة». أما كون الرقيبة لم تفهم المسرحية بصورتها المُعدَّة هذه، فهذا ليس ذنب المُعِدِّ. مع ملاحظة أن هذا الرأي انفردتْ به هذه الرقيبة وحدَها دون باقي الرقباء الثلاثة.

وفي يوم ٩ / ٧ / ١٩٧٨ كتبت الرقيبة «نادية رياض» تقريرًا ثالثًا بالموافقة أيضًا على الترخيص، قالت فيه: «… بالنسبة للأشعار والأغاني فلا مانع من أدائها مع مراعاة الحذف المشار إليه في الصفحات التالية: ٣، ٦، ٧، ٨ ومراعاة إخطار الإدارة بموعدَيِ التجربة النهائية والعرض الأول.»

وفي ١٥ / ٧ / ١٩٧٨ أرسل المدير العام خطابًا إلى مدير مسرح السامر، يخبره فيه برفض المسرحية لمخالفتها للقوانين الرقابية، وعدم مراعاتها للصالح العام.

ورغم موافقة أغلبية الرقباء على الترخيص بالمسرحية، إلا أن المدير فطن — وحده — إلى مغزى المسرحية، وما أراده المُعِدُّ منها. فالمعد أراد أن يُعلِن رأيه بصراحة، ورفضه السلام مع إسرائيل، وبالطبع هذا المعنى مخالف لاتجاه الدولة السياسي — في تلك الفترة — نحو السلام. ولكننا كنا نتمنَّى ألَّا تحجر الرقابة على الفكر المعارض لنظم الدولة — في ذلك الوقت — لأن هذا معناه أن الرقابة تريد من الإبداع المصري أن يكون بوقًا لمتطلبات الدولة، مهما كانت هذه المتطلبات. فكان من الأرجح أن تصرح بمثل هذه الأعمال المعارضة، حتى يكون هناك إبداع خلاق؛ لأن من الممكن أن يكون الرأي المخالف لنظم الدولة هو الرأي الأرجح. والدليل على ذلك أن قضية السلام لم تُحلَّ إلى الآن، وبعد مرور ما يقرب من عشرين سنة على كتابة هذه المسرحية. وهذا معناه أن المُعِدَّ كانت وجهة نظره أبعد بكثير من وجهة نظر الرقابة.

مسرحية «الإمبراطور والسقا» ١٩٧٨، لأبي بكر خالد

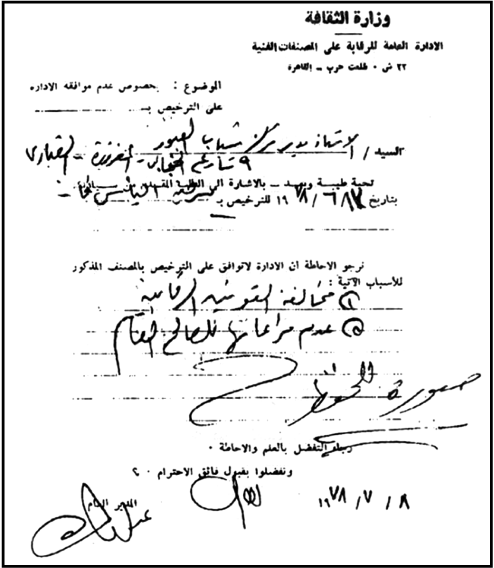

والمسرحية تدور في قالب من قوالب قصص ألف ليلة وليلة، حول إمبراطور يشعر بالملل من السلطة لما تتسم به من كسل. فهو يرى أن عمله كإمبراطور لا يُكلِّفه شيئًا سوى التوقيع وإصدار الأوامر فقط؛ لذلك يترك القصر ويذهب إلى إحدى البلاد النائية — داخل مملكته — فيتعرَّف فيها على فتاة أعجبتْه، هي ابنة السقا، فيقع في حبِّها، ويمكث بجوارها. وبمرور الوقت نجد أعوانه من رجال الحكم يبحثون عنه لطول غيابه عن قصره، ويستمر البحث حتى يجدوه. وفي مواجهة حماسية بين هؤلاء الأعوان، وبين الإمبراطور، نجد الإمبراطور يرفض الذهاب معهم إلى القصر، بل ويتنازل عن السلطة مُفضِّلًا الزواج من ابنة السقا، والتواجد معها في هذه البلدة النائية، بعد أن ألغى مبدأ الوراثة في الحكم، ويطلب من هؤلاء الأعوان ترك الشعب يختار حاكمه المقبل بإرادته الحرة.

وفي يوم ٢٢ / ٨ / ١٩٧٨ كتب الرقيب «محسن مصيلحي» تقريرًا بالموافقة على الترخيص، قال فيه: «… لا مانع من إتمام العرض؛ حيث إن المسرحية تُعالِج موضوع الحب والسلطة أو الصولجان وتغلُّب الحب في النهاية على أساس أن الحب هو الهدف الحقيقي من وجود الإنسان. كما أنها تدعو إلى الحياة بشكل طبيعي. وبعيدًا عن التكلُّف والبهرج كذلك داعيًا كل إنسان إلى ممارسة الحكم الحقيقي للديمقراطية.»

وفي يوم ٢٣ / ٨ / ١٩٧٨ كتبت الرقيبة «نجلاء الكاشف» تقريرًا برفض الترخيص، اختتمتْه بقولها: «… هذه المسرحية تتعارض مع مصالح الدولة العليا، بالإضافة إلى أنها تبثُّ أفكارًا هدَّامة؛ ولذا أرى رفض مثل هذه المسرحية ومنعها من الترخيص.»

والرقيبة في هذا التقرير تمنع الترخيص لسببين؛ أولهما: أن المسرحية تتعارض مع مصالح الدولة العليا، ونحن لا نوافقها على هذا الرأي، إلا إذا اعتبرنا أن الرقيبة فهمت المسرحية على أنها رمز للسلطة الحاكمة المصرية وقت كتابتها. ولكنها لم تذكر ذلك في تقريرها، ولم تذكر المواضع والمعاني المعارضة لمصالح الدولة، كما هو متَّبَع في تبرير الرفض من قِبَل الرُّقَباء. والآخَر، أن المسرحية تبثُّ أفكارًا هدَّامة! وهذا السبب عجيب للغاية؛ لأنه بقراءة المسرحية لم نجد أي فكرة هدَّامة، إلا إذا اعتبرنا أن الرقيبة توهَّمت أن دعوة الإمبراطور في نهاية المسرحية للديمقراطية، وإلغاء نظام توريث الحكومات فكرة هدَّامة. فهي الفكرة الوحيدة والصريحة في المسرحية، وقد جاءت هكذا:

وفي يوم ٢٤ / ٨ / ١٩٧٨ كتب الرقيب «فتحي مصطفى عبد الرحيم» تقريرًا برفْض الترخيص أيضًا، قال فيه: «… أرى عدم الموافقة على عرض هذه المسرحية؛ إذ إن الحاكم الهارب من الحكم كالجندي الهارب من ميدان القتال، كلٌّ منهما خائن لوطنه، ويا لَيتَه طلب إعفاءَه من منصبه لكان يُستباح له عذرًا، ولكنه سلك هذا المسلك المشين جريًا وراء شهواته وفي ذلك امتهان للحاكم.»

ورغم كلمات الرقيب الرنانة وتعبيراته الحماسية، إلا أنها بعيدة كلَّ البُعْد عن موضوع المسرحية. فتشبيه الحاكم بالجندي الخائن، تشبيه في غير محلِّه. فالفرق شاسع بينهما. فالحاكم أو «الإمبراطور» في المسرحية لم يترك القصر بسبب مشكلة ما حدثتْ، فأدَّتْ به إلى ترك القصر، أو بسبب قُصور منه في حكْم رعيَّته، أو بسبب ظلم منه أو عليه، أو بسبب تبرُّم الرعية منه ومن حكمه … إلخ هذه الأسباب التي من الممكن أن تجعل الحاكم يفرُّ من قصره. ولكن الحقيقة — كما جاءت في المسرحية — أن الإمبراطور ترك القصر والحكم لأنه رأى أن الأمور تسير سيرًا رتيبًا، لا جديد فيها أو في عمله سوى التوقيع والأختام والأوامر فقط. ومن هنا فلا حق للرقيب في تشبيهه بالجندي الخائن الذي يترك ميدان القتال.

أما قوله بأن الحاكم ترك القصر والحكم جريًا وراء شهواته، قول باطل، ولا نعلم من أين أتى به؟! فالمسرحية تقول إن الحاكم ترك القصر والحكم أولًا، ثم صادف الحب ثانيًا. فقد تعرَّف الإمبراطور على ابنة السقا بعد تَرْكِه للحكم. فكيف نصدِّق قول الرقيب بأن الحاكم ترك الحكم جريًا وراء شهواته؟ وهل الإمبراطور عندما يريد البحث والجري وراء الشهوات، يجري ويبحث عنها خارج قصره؟!

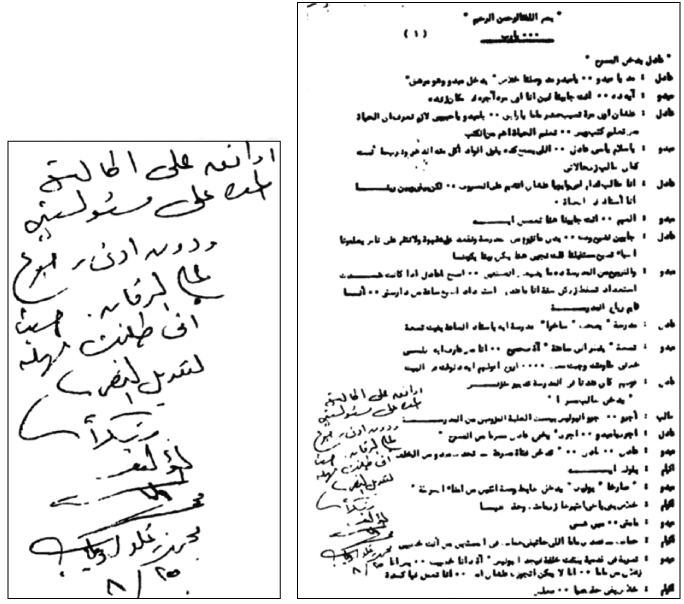

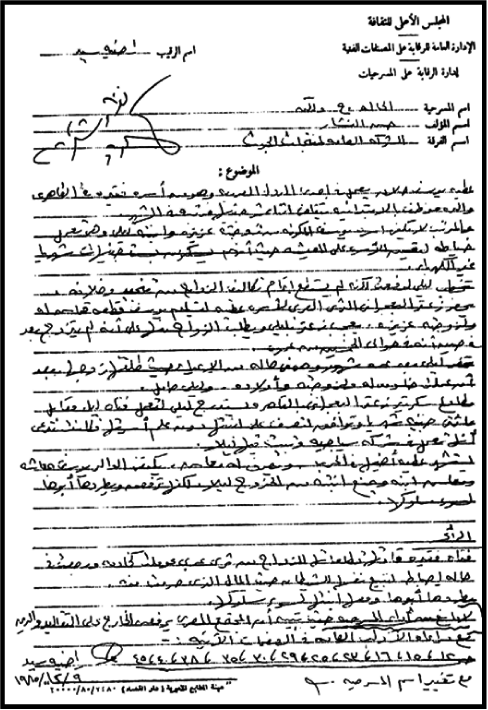

- (١)

وصف الحكم وبطانة الحاكم بالنفاق والرياء، وأن هذا من السمات التي يجب أن يتحلَّى بها الحاكم ومقتضيات الحكم.

- (٢)

نقد الحكم القائم على الوراثة مثل الملكية والإمبراطورية.

- أولًا: أن يحذف كل نقد للحكم ووصفه بالنفاق والرياء والوراثة.

- ثانيًا: أن يُضاف مشهد في بدء المسرحية عن خروج الإمبراطور متخفيًا لبحث أحوال الرعية، وأن هذه عادته ثم رؤيته بنت السقا وحبه لها ثم عودته للقصر وخروجه منه ليلتقي مع السقا وابنته، وأن يختم المسرحية بتفضيل الإمبراطور الحب مع الحكم، مع تعديل الحوار بما يناسب هذه التعديلات، ثم تقديم هذا التعديل للرقابة للنظر بشأنه.

وإذا أردنا مناقشة هذا التقرير، سنجد أن المدير تحامل على هذا النص بصورة واضحة ليبرِّر لمَن يقرؤه رفْضَ الترخيص. فلا نعلم من أين أتى بأن الإمبراطور فضَّل المكوث بجوار الفتاة على أن يكون حاكمًا! فالإمبراطور ترك السلطة بمحض إرادته قبل رؤيته للفتاة، وسواء قابلها أو لم يقابلها، سينفذ ما أراد.

وأيضًا كون المسرحية — على حدِّ قول المدير — تحمل في طياتها «نقد الحكم القائم على الوراثة مثل الملكية والإمبراطورية.» نجد أنه لم يتوفَّر هذا المعنى أو هذا النقد في المسرحية. فكل ما جاء على لسان الإمبراطور في هذا الشأن عبارته — السابقة — «انتهى عهد توريث الحكومات … الحكومات دلوقتي ملك للجميع، واللي يحكم هما الجميع.» فهل في هذا القول أي نقد غير مستحب لنظم الحكم القائمة على الوراثة؟! وكان من الممكن أن نتفق مع المدير في رأيه هذا، لو كانت المسرحية توضح أن هناك مشاكل في الدولة، أو في القصر، أو بين رجال الدولة، حتى نقتنع بأن المؤلف ينقد نظم الحكم. ولكن المسرحية خالية من ذلك تمامًا. فموضوعها يدور في إطار مغامرات وحكايات ألف ليلة وليلة.

أما التعديل المقترح — تحت عنوان ثانيًا — من قِبَل المدير، فنتعجب منه! لأنه يريد من المؤلف أن يكتب مسرحية جديدة، غير المنظورة حاليًّا. والأعجب من ذلك أن المدير العام في نفس اليوم يوافق على هذا التعديل، فيؤشر على تقرير المدير السابق بقوله: «تكلف الفرقة بتقديم التعديل المطلوب قبل البتِّ في المسرحية.»

ومن المؤكد أن المؤلف رفض هذا التدخل المشين في حقه الإبداعي، بدليل تأشيرة المدير على تقريره السابق بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٩٧٨، وفيها قال: «أخطرنا بأن الفرقة ستتقدم بنص عالمي بدلًا من هذا؛ وعلى هذا فيبقى رأينا برفض المسرحية طالما أنها لم تُعدَّل.» وبالفعل أرسل المدير العام خطابًا لمدير الفرقة — استلم أصله الرقيب محسن مصيلحي — يبلغه فيه رفض الإدارة الترخيص بالمسرحية لمخالفتها القوانين الرقابية وعدم مراعاتها للصالح العام.

ولا نعلم إلى الآن ما السر في هذا الموقف المتعنِّت من قِبَل الرقابة أمام هذا النص؟! أهذا التعنُّت جاء بسبب رموز المسرحية المؤوَّلة من قِبَل الرقابة بصورة خاطئة؟! وماذا تريد الرقابة من المبدع المسرحي؟ هل تريد منه مسرحية مباشرة لا روح فيها ولا معنى ولا رمز حتى تنال عطف الرقيب فيصرِّح بها؟! أو تريد منه كتابة مسرحية ساذجة حتى يفهمها الرقيب؟

مسرحية «عندما يلتقي الضياع» ١٩٨٠، لمحمد زغلول دياب

وتدور المسرحية حول «ميدو» الطالب المجتهد في دراسته الثانوية، والذي لا يرضى عن تصرفات زميلَيهِ «عادل» و«سالم»، بسبب الهروب من المدرسة، وارتياد أماكن مشبوهة لإشباع رغباتهما. وبمرور الأحداث يلتقي «ميدو» ﺑ «إكرام» صدفة أثناء مطاردة الشرطة لها، ويستطيع أن يغيِّر من نظرتها السوداء للحياة ويقف بجوارها، بعد أن أحبَّها. فقد كانت ضائعة بعد أن فقدتْ أباها وأخاها وغَدَرَ بها أحد الرجال، فسارتْ في طريق الانحراف. ويُبارك «عادل» — الراسب في الثانوية أكثر من مرة — هذه العلاقة، بعد أن وقف أمامها طويلًا، بسبب وَلَعِه هو الآخَر بفتاة استطاعتْ أن تُقوِّم سلوكه إلى الأفضل. ولكن مدرس المدرسة «عزمي» — القاطن في نفس المنطقة — يُعارض «عادل» بكل قوة ويُخبِره بأن المرأة بطبعها خائنة — وذلك بسبب اعتقاده بأن زوجته خانتْه مع ابن عمِّه — ويحاول أن يؤكِّد له ذلك، فيعطيه مفتاح شقته، ويطلب منه أن يستدرج الفتاة إلى الشقة … إلخ. وبالفعل يحدث هذا، فتحمل الفتاة طفلًا سفاحًا. وينهار عادل فينقذه عزمي، بالاتفاق مع أحد الأطباء لإجراء عملية إجهاض للفتاة. وفي عيادة الطبيب، تأتي المفاجأة حيث إن الفتاة، ما هي إلا «فاتن» ابنة عزمي. الذي يحاول قتْلَها لكنها تبتعد وتُلقِي باللوم عليه فيما وصلتْ إليه، وتُخبِره بالحقيقة التي تُبَرِّئ بها أمَّها من تهمة الخيانة. وهنا يطلب عادل من عزمي الزواج من ابنته فاتن، وتبدأ حياة أخرى سعيدة بينهما. أما «ميدو» فقد نجح في الثانوية، وكان من الأوائل، فدخل كلية السياسة والاقتصاد، وتخرَّج منها، فيقرر الارتباط بإكرام. ولكنها تخشى عليه وعلى مركزه من ماضيها الملوَّث. أما هو فلا يَعبَأ بذلك. وفي نفس الوقت تحضر المعلمة «عزيزة» وتُحاول إجبار إكرام على الزواج من أحد المُسنِّين مقابل مبلغ كبير من المال، وعندما يتدخَّل «ميدو» تُخرج «عزيزة» مطواة، وتدور بينهما معركة تنتهي بموت «عزيزة»، فتحضر الشرطة ويُسجَن «ميدو». ويدور الزمن وتعمل إكرام بائعة يانصيب، منتظرة خروج «ميدو» بعد أن تركتْ طريق الضلال. ولكن أهل المنطقة يحاولون مغازلتها في كل لحظة، وعندما تواجههم بتوبتها، نجد معلم القهوة يصيح بأنها تطالبه بالزواج منها وتطليق زوجاته الأربع، وهنا يهجمون عليها، فتصاب بأزمة قلبية حادَّة، وتبحث عن الدواء فلا تجده، ويمتنع الأهالي عن شرائه لها فتموت وقت خروج «ميدو» من السجن.

وفي يوم ١٦ / ٧ / ١٩٨٠ كتبت الرقيبة «نجلاء الكاشف» تقريرًا بالموافقة على الترخيص، قالت فيه: «… مأساة اجتماعية، تستعرض نموذجًا سيئًا من الناس الرافضين لتوبة الغير، بل وتلوك ألسنتُهم بأعراضهم مرضاة لشهواتهم ونزواتهم، وهم لا يعلمون بأن الله — سبحانه وتعالى — توَّاب رحيم … ولا مانع من الترخيص بأداء هذه المسرحية بشرط الالتزام بما جاء في هذا التقرير من حذف في الصفحات ٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ١٧، ٢١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٩ وذلك حتى تصلح المسرحية للعرض، أيضًا رجاء مراعاة الآداب العامة في علاقات الطلبة مع صديقاتهم الفتيات.»

وإذا نظرنا إلى مواضع الحذف، سنجدها في [ص٣] تتمثل في قول إكرام — عندما كانت تسرد حياتها لميدو وبالأخص عن أخيها: «وفجأة استدعوه للتجنيد ودخل حرب ثلاثة وسبعين — وأدَّى دوره العظيم واستشهد فيها.» وكأن الرقيبة لا توافق على أن أخت شهيد أكتوبر تنحرف وتحترف البِغَاء. ونحن لا نوافقها على هذا الحذف؛ لأن وجود مثل هذا الشهيد يُقنِعنا بالأصل الطيِّب للفتاة، مما يجعل توبتَها في نهاية المسرحية مقنِعة. والحذف في [ص٤] تمثل في قول إكرام لميدو: «تبقى أنت كمان عايش في ضياع.» بعد أن قال لها في [ص٣]: «عمر الصداقة ما كانت ليها ثمن ولا أطماع … الصداقة نابعة من القلب، من الضمير.» وهذا الحذف من قِبَل الرقيبة في غير محلِّه؛ لأن عبارة إكرام عبارة طبيعية ومتفقة مع سياق الحوار لفتاة من فتيات الليل. أما الحذف في [ص٥، ٦] فحذف موفَّق؛ لأنه حديث يُعمِّم العار على إنجاب الفتيات. وأيضًا نوافق على الحذف في [ص٣٢]؛ لأنه حديث يصف الشعب المصري بعدم الضمير. وأيضًا نوافق على الحذف في [ص٣٣] لأنه حديث إكرام عن متعتها كفتاة ليل. أما باقي الصفحات فتمثل الحذف فيها فيما يخص ألفاظ السباب والخروج على الآداب العامة.

وفي يوم ١٧ / ٧ / ١٩٨٠ كتبت الرقيبة «لواحظ عبد المقصود» تقريرًا بالموافقة أيضًا على الترخيص، قالت فيه: «… الملاحظات: حذف الملاحظات ص١٢، ١٤، ١٧، ١٨، ٢٥، ٣٢، ٣٩ … الرأي: تعرض المسرحية إلى أن الحقد والكره ومحاولة الانتقام من مشكلة فردية في شخص المجتمع كله يؤدِّي بالشخص إلى الهلاك وانتقام العناية الإلهية. وتتناول المسرحية أيضًا أن بعض الأشرار لا يَقبَلون التوبة من الآخرين في حين أن الله — جلَّ جلالُه — يقبل توبة التائبين؛ لذلك أرى تعديل موقف أهالي الحي من «إكرام» ومقاومة ظلم المعلم لها ومساعدتها على التوبة حتى تصبح المسرحية صالحة للعرض … أرى لا مانع من عرض المسرحية بعد حذف الملاحظات وإجراء التعديل المطلوب.»

والحذف المطلوب في [ص١٢] يتمثل في تهكُّم «الشامي» على خروج الفتاة وأمِّها بحجة الذهاب إلى الخيَّاطة، واتهامه لهما بالذهاب إلى بيوت الفجور. ونحن لا نوافق الرقيبة على حذف ذلك، لما يقتضيه سياق الحوار في هذا الموقف. والحذف في [ص١٤] تمثل في تهكُّم «سالم» بقوله: «والنبي تدِّيني كيلو كرامة؛ لحسن كرامتي خلصت.» ونحن نوافق على هذا الحذف، لإقحام اسم الرسول ﷺ في هذا التهكُّم. وباقي الصفحات تمثل الحذف فيها من خلال ألفاظ السباب. أما التعديل المقترح، فلا نوافق الرقيبة عليه؛ لأنه يُبعِد المسرحية عن جوِّ المأساة المرسوم لها من قِبَل المؤلف.

وفي نفس اليوم يحصل المؤلف على الترخيص بالمسرحية، تحت رقم [٢١١] بتاريخ ١٩ / ٧ / ١٩٨٠. وكُتب الترخيص — كما هو متبع — خلف آخِر صفحة من المسرحية، وهذا نصه: «لا مانع من الترخيص بأداء هذه المسرحية «عندما يلتقي الضياع» مع مراعاة الآتي: حفظ الآداب العامة في الأداء والحركات والملابس، وإخطار الرقابة بموعدَيِ التجربة النهائية والعرض الأول لهذه المسرحية.»

ونحن نتعجب من هذا الموقف المتناقض للرقابة!، فهل من المعقول أن يتنبَّه «محمد شيحة» وحده بشمول المسرحية على الموانع الرقابية، وضعْف مستواها، وعدم إمكانية تعديلها، دون أن يتنبَّه لكل هذا أي رقيب من الرقباء الموافقين على النص، وبعد حصوله على الترخيص بالفعل؟!

وفي يوم ٣١ / ٧ / ١٩٨٠ تأتي تأشيرة — بتوقيع غير واضح — أسفل مذكرة الباحث الفني، تقول: «مرفوع، للعرض على السيد الأستاذ المستشار / المدير العام … اطَّلعتُ على المسرحية كما قمتُ بقراءة التقارير المرفقة، وأرى رفض الترخيص بعرض هذه المسرحية بالنظر إلى أنها لا تتعدَّى استعراضًا لسيئات ومساوئ فئة من التلاميذ والفتيات، وأحد المدرِّسين، وذلك بلا هدف أو مضمون أو حتى رؤية فنية، وتأسيسًا على هذا أرى رفض الترخيص لتعارضها مع الآداب العامة.»

ومن الغريب أن صاحب التأشيرة، يقول عن المسرحية: إنها بلا هدف أو مضمون أو رؤية فنية! فماذا يريد؟! فالمسرحية تهدف إلى الاجتهاد في الدراسة من خلال شخصية «ميدو» الذي حصل على أعلى الدرجات في الثانوية العامة، والْتَحَق بكلية السياسة والاقتصاد. ومن خلال نفس الشخصية تهدف المسرحية إلى الوقوف بجانب المخطئ حتى يستقيم، كما حدث مع إكرام. ومن خلال شخصية «عادل» تهدف المسرحية إلى الدعوة إلى إصلاح الخطأ … إلخ أهداف المسرحية الكثيرة. أما المضمون والرؤية الفنية، فيكفي ملخص المسرحية (التفصيلي)، ليجيب على ذلك.

وفي نفس اليوم تأتي تأشيرة، أسفل التأشيرة السابقة — بتوقيع غير واضح أيضًا — تقول: «يُرفَض الترخيص ويُعرَض على السيد الأستاذ وكيل أول الوزارة لاستطلاع الرأي.» وبالفعل نجد مذكرة مرفوعة إلى وكيل أول الوزارة من المدير العام والمستشار القانوني سامي الزقزوقي بهذا الشأن، هذا نصها: «… نتشرف بأن نرفق طيَّه نسخة بالتقارير من نص مسرحية «عندما يلتقي الضياع» تأليف محمد زغلول دياب. وقد انتهى الرأي إلى رفض الترخيص بالمسرحية المشار إليها لتعارُضها مع الآداب العامة؛ لذا نتشرَّف بعرْض أوراق الموضوع على سيادتكم بغية استطلاع الرأي والإفادة.»

ومن خلال التأشيرة والمذكرة، نجد أن الرقابة شعرت بحرج شديد أمام هذه المسرحية. ونحن نظن أن الرقابة أرادت أن تتعسَّف برأيها الظاهري في الرفض، رغم عدم اقتناعها بهذا الرفض، بدليل أنها أحالت الموضوع إلى وكيل أول الوزارة، وهذا أول نص يقع بين أيدينا يُحال إلى مسئول أعلى من المدير العام للرقابة. وكأن الرقابة أرادت أن تتنصل من موقفها المتناقض بهذا الإجراء. وإلى هنا تتوقف الوثائق، ولا نعلم على وجه التحديد ماذا تم في مكتب وكيل أول الوزارة بشأن هذه المسرحية. إلا أنه من المحتمل أن وكيل أول الوزارة وافق على النص بالتعديل والحذف؛ لأن في يوم ٢٥ / ٨ / ١٩٨٠ وجدنا على أول صفحة من المسرحية — ص٢٥١ من هذا الكتاب — تأشيرة بخط وتوقيع المؤلف، قال فيها: «أوافق على إطالة المدة على مسئوليتي ودون أدنى رجوع على الرقابة، حيث إني طلبتُ مهلة لتعديل النص.» ومن المؤكد أن المؤلف لم يَقُم بالتعديل، ولم يتقدَّم بأي نص آخر، بدليل وجود نص المسرحية الأصلي بالرقابة إلى هذا الوقت، دون أية إشارة أخرى له، أو للنص المُعدَّل. وهذه المسرحية تُعَدُّ دليلًا حيًّا على نُظُم الرقابة المتعسِّفة.

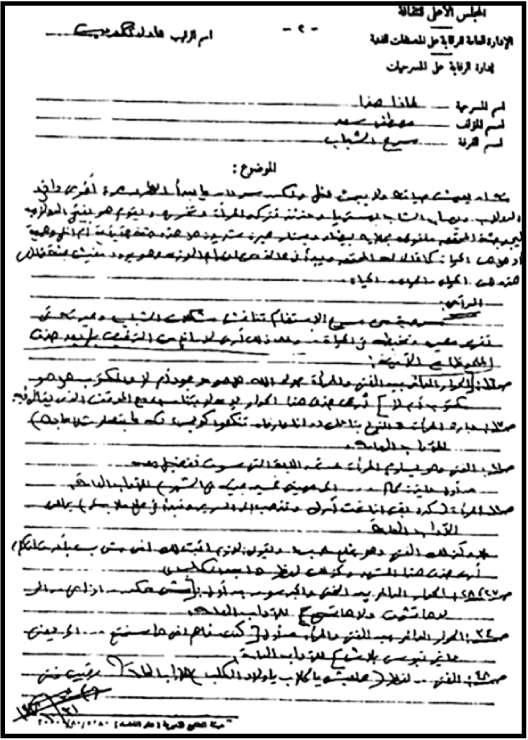

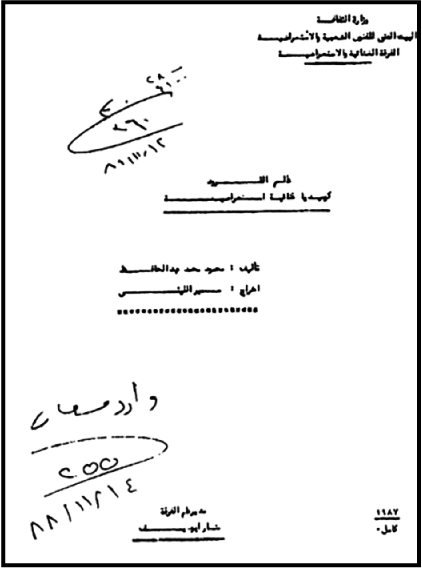

مسرحية «الأونطجية» ١٩٨٢، لأحمد محمد عبد الحافظ

والمسرحية تدور حول «مدحت بك» صاحب مكتب للتصدير والاستيراد، الذي يُتاجر ويتلاعب بقُوت الشعب، عن طريق استيراد مخلَّفات الدول الأجنبية على أنها أغذية صالحة للاستعمال الآدمي. هذا بالإضافة إلى أنشطته المتعددة في المخدرات والمبيدات المغشوشة والبن المخلوط بمسحوق الطوب الأحمر … إلخ هذه الأعمال غير المشروعة. ويستخدم في إتمام هذه الصفقات الفتيات الجميلات، عن طريق تقديمهن إلى المسئولين الكبار في الدولة، من أجْل الحصول على التأشيرات اللازمة. ويعتمد مدحت في أعماله أيضًا على «قرني» ساعي مكتبه وكاتم أسراره والمكلَّف بالبحث عن الفتيات الجميلات وإلحاقهن بالعمل ﮐ «ملفات» للحصول على التأشيرات المطلوبة. وأيضًا يعتمد على سكرتيرته «سنية»، الذي يطلب منها دائمًا ألَّا تسمع أو ترى أو تتكلم أو تفهم. ومع أحداث المسرحية نعرف أن مدحت كان متزوجًا في بداية حياته من امرأة صعيدية، أنجبتْ منه سبعة أبناء، وهي دائمة التهديد له، وهو يحاول إخفاء هذه الحقيقة خوفًا على مركزه المرموق، الذي وصل إلى أنه أصبح عضوًا في مجلس الشعب، من أجْل الحَصَانة، التي تَحمِي مشروعاته المشبوهة. وذات مرة يتقابل مع صديقه «رشوان»، الذي يُقيم مشروعات إسكان وهمية أيضًا على أراضي الدولة، ويستولي على أموال الحاجزين، فيتفق معه على التعاون في المشروعات المشتركة بينهما في المستقبل، وفي نفس الموقف يقدِّم رشوان سكرتيره الخاص «جابر» ﻟ«مدحت بك»، الذي يكلِّفه ببعض المهام، فيُنجِزها بمهارة مما يكسب ثقته. وفي نهاية المسرحية يتضح لنا أن عيون رجال الأمن المصرية، كانت يَقِظة، وكانت ترصد كل تحركات «مدحت» و«رشوان»، ونجد أن «سنية» مُرشِدة لرجال الأمن، وأن «جابر» هو عَمِيد في مباحث أمن الدولة، الذي ينجح في القبض على «مدحت بك» ولكن «رشوان» ينجح في الهرب، وتنتهي المسرحية.

وفي يوم ١٢ / ١٠ / ١٩٨٢ كتب الرقيب «أحمد حسني» تقريرًا برفض المسرحية، قال فيه: «… مسرحية انتقادية من ثلاثة فصول تُلقي ضوءًا باهتًا على عمليات استيراد الأغذية الفاسدة والإسكان الوهمي، ولكنها مملوءة بقدْر كبير مباشر وصريح من الإهانة للسلطة التشريعية والتنفيذية والصحافة والافتراء على أخلاقيات هذا الشعب المصري العريق والسخرية منه مما يجعلني — بالرغم من الترحيب بنقد ظاهرة استيراد الأغذية الفاسدة والإسكان الوهمي — أرى عدم التصريح بتنفيذ هذا العمل.»

والرقيب في هذا التقرير، نجده يبرِّر الرفض بكلمات رنانة عامة، دون الإشارة إلى مواضع المسرحية الصريحة — بالرغم من كونه التقرير الأول المقدَّم للرقابة — التي تشير إلى إهانة السلطة، أو الافتراء على أخلاقيات الشعب المصري، والتي تُثبت وِجْهة نظره، كما هو متبع في التقارير الرافضة للنص المسرحي.

وفي يوم ١٩ / ١٠ / ١٩٨٢ كتبت الرقيبة «تيسير حامد بدر» تقريرًا برفض الترخيص أيضًا، قالت فيه: «… مسرحية ضعيفة البنيان وركيكة، حاول المؤلف إظهار المساوئ والسلوك السيئ لذوي النفوس الضعيفة وتلاعبهم بقوت الشعب، ولكنه لم يُوفَّق في التعبير عن ذلك؛ إذ كرَّس المسرحية بإيحاءات وعبارات جنسية وسياسية، مما قد يُسبِّب بلبلة في الرأي العام، وقد تُسيء إلى شبابنا رجال المستقبل، وتسبِّب إحراج للجميع كما في الصفحات ٢، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ١٣، ١٤، ١٥، ١٧، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢، ٣٥ … إلخ؛ ولذلك أرى عدم عرض هذه المسرحية.»

أما عن ضعف بنيان المسرحية وركاكتها، فلا نوافق الرقيبة على ذلك. فالبُنْيَان قويٌّ، وأسلوب الحوار بعيدٌ كلَّ البُعْد عن الركاكة، إلا إذا اعتبرتِ الرقيبة، الحديث عن الواقع المصري — من وجهة نظر المؤلف — ضعفًا في البنيان، وأيضًا إذا اعتبرتِ العبارات والأساليب السوقية لبعض فئات الشعب المنحرِفة أمثال «مدحت بك» و«رشوان» و«قرني» ركاكة في الأسلوب. أما التناقض الذي وقعتْ فيه الرقيبة، ففي قولها: «حاول المؤلف إظهار المساوئ والسلوك السيئ لذوي النفوس الضعيفة وتلاعبهم بقوت الشعب، ولكنه لم يوفَّق في التعبير عن ذلك؛ إذ كرَّس المسرحية بإيحاءات وعبارات جنسية وسياسية.» فكيف تريد الرقيبة من مؤلف أراد إظهار نماذج منحرِفة أمثال «مدحت» و«رشوان» و«قرني»، دون التعرُّض إلى العلاقات المشبوهة مع بعض المسئولين، عن طريق الفتيات، وألفاظِهِنَّ الممقوتة؟!

أما عن مواضع الحذف، التي أشارتْ إليها الرقيبة، فنتفق معها إلا في بعض المواضع منها هذا الحوار في [ص٤]:

وأيضًا الحوار في [ص٨]:

وفي هذين الموضعين، نجد الحوار، يدل على وجهة نظر المنحرفين في أنماط البشر، والفرق عندهم بين المتعلِّم والجاهل، وكيفية الوصول إلى أعلى المناصب عن طريق التصفيق والتهليل. وبالرغم من خطأ هذه النظرة — كما في الحوار — إلا أن إثباتها يؤدي الغرض من هدف المسرحية، ويؤكد على أن المنحرفين ينظرون إلى الأوضاع بمنظار الخطأ، مما يؤدي إلى سقوطهم في النهاية.

وأيضًا الحوار في [ص٩، ١٠]، الذي يُشير إلى عملية الاستيلاء على أموال الدولة بغير حق وتهريبها إلى بنوك الدول الأجنبية، لما فيه من رمز على حالات حقيقية حدثتْ في مصر في تلك الفترة، وتحدثتْ عنها جميع الصحف.

والملاحَظ على هذا التقرير أن مواضع الحذف فيه، تمثلت في حذف ألفاظ السباب العادية، وبعض الكلمات ذات الإيحاء الجنسي الرخيص. كما ترك الرقيب الناقد الكثير من مواضع الحذف، التي جاءت في تقرير الرقيبة تيسير؛ لأنها تخدم النص، وتوضح الغرض منه.

وفي يوم ٢٤ / ١٠ / ١٩٨٢، ذهب المؤلف إلى الرقابة للسؤال عن المسرحية، وما تمَّ فيها، فتمَّ كتابة الإقرار الآتي: «إنه في يوم ٢٤ / ١٠ / ١٩٨٢ حضر السيد/أحمد محمد عبد الحافظ للسؤال عن مسرحية الأونطجية مؤلفها والتي لا زالت قيد البحث [توقيع المؤلف].» فأشَّر مدير إدارة الرقابة على المسرحيات على هذا الإقرار بقوله: «تمَّ إعلام السيد/المؤلف أحمد محمد عبد الحافظ بأن المسرحية «الأونطجية» لم تُبحَث بعدُ، وهذا الإقرار الصادر من السيد/المؤلف قطعًا لمدة بحث المسرحية [توقيع المدير]» في ٢٤ / ١٠ / ١٩٨٢. وأرسلتِ الرقابة خطابًا رسميًّا بهذا المعنى للمؤلف في ٣٠ / ١٠ / ١٩٨٢.

ومن المرجح أن المؤلف لم يقتنع بتقارير الرقباء الرافضين لنصه، بدليل تشكيل لجنة ثانية لبحث النص مرة أخرى. ففي يوم ٤ / ١١ / ١٩٨٢ كتبتِ الرقيبة «نجلاء الكاشف» — كلجنة ثانية — تقريرًا قالت فيه: «… مسرحية وإن كان مؤلفها يُريد انتقاد بعض الأوضاع غير السوية التي يلجأ إليها بعض الأفراد المنحرفين الذين يستغلون معاناة الناس لإشباع رغباتهم بامتلاك الحرام وتحقيق الثراء السريع، إلا أنها مليئة — أي المسرحية — بالعبارات ذات الإيحاءات الجنسية والسياسية وهي في الصفحات ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١٢، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٦ من الفصل الأول، وصفحة ٣٠ من الفصل الثاني، وصفحات ٥١، ٥٤، ٥٥، ٦٣، ٦٤، ٦٥ من الفصل الثالث. وإني أرى لإجازة هذا النص أنه يجب تقديم نص آخَر مستبعَدٍ فيه كل العبارات المشار إليها بالحذف حتى يمكن النظر في إجازته.»

ويُعتَبَر هذا التقرير في صالح النص ومؤلفه؛ لأن طلب الرقيبة استبعاد العبارات ذات الإيحاءات الجنسية طلب رقابي معقول حفاظًا على الآداب العامة، على الرغم من إثباتها أن المسرحية تنتقد الأوضاع غير السوية لبعض المنحرفين في الدولة؛ أيْ إنها لم ترفض الفكرة كما رفضها الرقباء السابقون، وكما رفضتْها الرقيبة «نبيلة حبيب» التي كتبت في يوم ٦ / ١١ / ١٩٨٢ — كعضو من اللجنة الثانية أيضًا — تقريرًا برفض النص، قالت فيه بعد أن سردتْ مضمون المسرحية — من وجهة نظرها: «… وعلى ذلك فإنه خطأ فادح أن نساهم بمسرحنا مع الغير في تصوير الأمور وكأن هذه الحالات من الانحراف والفساد هي طابع الحياة بمصر؛ لذا مما سبق أرى عدم عرض هذه المسرحية.»

ومن الغريب أن الرقيبة قرأتْ وفهمتِ المسرحية من خلال وجهة نظرها فقط، فالمسرحية لم تصوِّر النماذج المنحرِفة على أنها الطابع العام في مصر، ولا نعلم من أين أتتْ بهذه الفكرة، ومن المؤكد أنها أرادت تبرير الرفض بهذا المعنى الخاطئ للمسرحية.

وفي نفس اليوم كتب مدير الرقابة على المسرحيات تقريرًا ختاميًّا ثانيًا — للجنة الثانية — قال فيه: «إلحاقًا بالتقرير السابق عن آراء الرقباء حول مسرحية «الأونطجية» نعرض آراء الرقباء الآتيين: السيدة نبيلة حبيب … الآنسة نجلاء … ونرى أنه لا يمكن الترخيص بمسرحية «الأونطجية» بحالتها التي قدمت بها للرقابة لمخالفتها للقانون الرقابي والنظام العام والآداب العامة.»

وأيضًا هذا التقرير لا نخرج منه بأي شيء سوى الإصرار المتعسف على الرفض الغير مبني على أساس. وكان من الأفضل أن يسرد المدير آراء اللجنة الرقابية الثانية، ويناقشها. فإذا حدث ذلك — وهو المفروض بالفعل — كان الترخيص من نصيب النص؛ لأن تقرير الرقيبة «نبيلة حبيب» مبني على وجهة نظر خاطئة، ومن السهل التعرُّف على خطئها منذ الوهلة الأولى، إذا كان المدير قرأه بالفعل. وهنا لم يبقَ أمامَه إلا تقرير الرقيبة «نجلاء الكاشف» الذي يؤكِّد على الترخيص بشرط حذف الكلمات ذات الإيحاء الجنسي، التي إذا حُذفت لن تؤثر بشكل واضح على مضمون المسرحية.

وفي يوم ٧ / ١١ / ١٩٨٢ أشَّر «أحمد الحداد» بتأشيرة أسفل التقرير الختامي السابق قال فيها: «… وبقراءة المسرحية: أوافق الرقباء على رفض الترخيص بالنص؛ لأنه نص هابط رقابيًّا وحواره مُسِفٌّ — وقد قَصَدَ به المؤلف عملًا سياسيًّا إلا أنه جانَبَه الصواب في عرض موضوعه الذي رأيتُه غريبًا على النص الذي كان يمكن أن يكون بوليسيًّا عاديًّا ضد تاجرَيْ مخدرات، وهو ما ظهر في نهاية المسرحية. فلم أجد علاقة بين الفصل الأول وبين باقي ونهاية النص إن الكتابة السياسية يجب أن تكون — في نظري — على مستوى ما تناقشه من موضوع؛ لكل ذلك أرى رفض الترخيص بالنص.»

ونلاحظ على هذه التأشيرة، أن «أحمد الحداد» لم يوضح المقصود بهبوط النص رقابيًّا، ولم يحدد مواضع هذا الهبوط، ولم يدلل عليها، وهي بالقطع غير الإيحاءات الجنسية؛ لأنه أشار إليها بالحوار المُسِفِّ. وإذا اعتمد على تقرير الرقيبة «نجلاء الكاشف» — في اللجنة الثانية — لكان أقرَّه، ولم يتعرَّض لهذا الأمر في تأشيرته. أما حديثه عن الكتابة السياسية، فحديث متخبِّط متناقِض لم يقصده المؤلف بأي حال من الأحوال، والدليل على ذلك أن هذا المعنى لم يتعرَّض له، ولم يفهمه أي رقيب من الرقباء السبعة عند تعرضهم للنص. أما علاقة فصول المسرحية بعضها ببعض، فنجد الفصل الأول يتعرَّض لبداية «مدحت بك» وتفكيره في إقامة المشروعات المشبوهة، وفي الفصل الثاني، تعرَّف على «رشوان» شريكه في هذه المشاريع، وكيفية تعاونهما في إتمامها، والفصل الثالث تحدث عن نجاح «مدحت» في انتخابات مجلس الشعب، كي يَحمِي مشروعاتِه بالحَصَانة، ثم عملية القبض عليه. فكيف لم يجد «أحمد الحداد» أية علاقة في ذلك التسلسل المنطقي للأحداث؟!

ومن المؤسف أن المدير العام «صلاح صالح» أشَّر — في نهاية تأشيرة أحمد الحداد — بالموافقة على الرفض في نفس اليوم، وأرسل خطابًا رسميًّا بذلك للمؤلف ليمنع نصًّا من النصوص المهمة — في تلك الفترة — إذا عُرض على الجمهور، لتوعيتهم من مستغلِّي سياسة الانفتاح. وكأن الرقابة تريد من كُتَّاب المسرح عدم التعرض للواقع بأي شكل من الأشكال — حتى ولو كان هذا الواقع يستفيد من رؤيته الشعب المصري — وقصر كتاباتهم المسرحية على الموضوعات التاريخية أو الأسطورية أو الكوميدية … إلخ هذه الموضوعات، مما يجعل المتفرِّج يعيش في الخيال بعيدًا عن واقِعِه.

مسرحية «الكابوس» ١٩٨٣، لجمال عبد المقصود

والمسرحية تدور حول «سعد» الموظف في الحكومة، الحريص كل الحرص على عدم الخوض في أمور السياسة، وشئون الدولة خوفًا من مراكز القوى، وجواسيسهم. وفي ذات يوم يحكي لزملائه في العمل حلمًا جاءه في المنام، يتلخَّص في أنه أكل وزة. وفي أثناء الحديث، يسمعه اثنان من الموظفين، وهم في الوقت ذاته من جواسيس مراكز القوى، فيكتبون وقائع الحلم في تقريرهم. وفي نفس اليوم يحضر أحد الضباط بمصاحبة مجموعة من المخبرين، للقبض على «سعد». وفي أثناء التحقيق، كان الضابط، يلفِّق التُّهَم المتنوِّعة — بطريقة ما — من خلال كلمات عادية لسعد، بعد أن يُعطِيَها الضابط رموزًا سياسية. ويتم اعتقال سعد. وفي المعتقل يتعرَّف على أنواع كثيرة من المتهمين السياسيين، ولكن القاسم المشترك بينهم، هو عدم معرفتهم بالتُّهَم الموجَّهة إليهم. وتنتدب المحكمة أحد المحامين الفاشلين للدفاع عن سعد. وفي المحكمة يطالب وكيل النيابة بأقصى العقوبة؛ لأن المتهم أراد أن يقوم بالْتِهام وقلب نظام الحكم، بدليل أكْل الوزة والْتِهامها، فالوزة هنا رمز للسلطة. ولكن القاضي لم يقتنع بذلك؛ لأن هذا الدليل دليل معنوي، والقضاء يريد دليلًا ماديًّا ملموسًا. وهنا ينتدب وكيل النيابة أحد الأطباء في علم النفس، ليُقنِع القاضي بأن الدليل المعنوي، الكامن في اللاشعور الباطني، هو نفسه الدليل المادي الملموس في الواقع. ولكن القاضي لم يقتنع بذلك، ويحكم ببراءة سعد، الذي يُفاجأ بأن أكثر المساجين في القفص معه، قد حصلوا على البراءة منذ سنوات، ولكنهم إلى هذه اللحظة داخل المعتقلات، فأحد الأشخاص حُكم له بالبراءة، وآخَر حُكم عليه بالمؤبَّد، فدخلا إلى المعتقل في يوم واحد، وتمَّ الإفراج عنهما في يوم واحد أيضًا؛ أيْ إن البراءة في ظل مراكز القوى تتساوَى مع الحكم المؤبَّد.

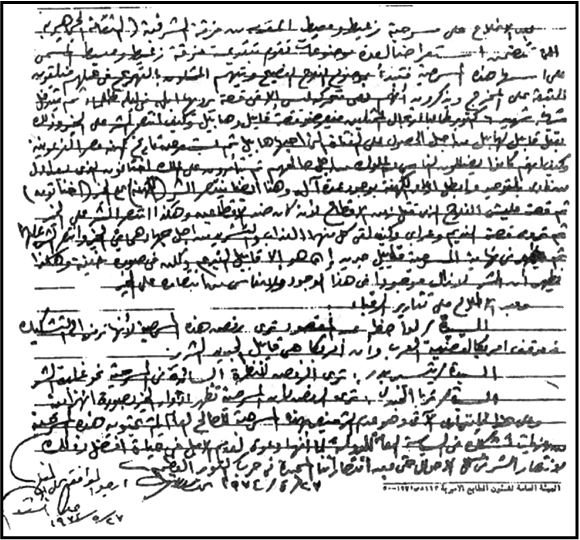

وأمام هذه المسرحية كتب الرقيب «كمال سعد طه» — بدون تاريخ — تقريرًا رفض فيه الترخيص بتمثيل النص، قائلًا: «… هذه المسرحية تُشِير إلى مراكز القوى الموجودة بمصر، وكبْت الحريات، وزجِّ المواطنين الأبرياء في السجون بدون حقٍّ. هذه المسرحية مرفوضة حيث إنها في نهايتها لا تُشير إلى التخلص من مراكز القوى، وإنْ دلَّت فهي تدل على استمرار وجود مراكز القوى حتى الآن، وتَعرِض سوءَ أحوال مدير الأمن وعدم نزاهته في الحكم.»

وإذا تعرضنا إلى أسباب الرفض في هذا التقرير، سنجدها ثلاثة؛ أولها: أن المسرحية لم تُشِرْ في نهايتها إلى التخلُّص من مراكز القوى. وهذا السبب لا حق للرقيب فيه، حيث إن المسرحية تبدأ وتنتهي خلال فترة من فترات تواجد مراكز القوى في مصر، وهذا يعني أن المؤلف أراد اقتطاع جزء من التاريخ السياسي المصري، وللمؤلف كل الحق في تحديد زمن عمله المسرحي، مما لا يستدعي من أحد التدخل في عمل المؤلف أو إجباره على تحديد زمن معين لعمله. وبمعنًى آخَر لا يَحِقُّ لنا أن نقول للمؤلف الذي يكتب مثلًا عن انتصار صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين أن ينبِّه وهو يكتب في زماننا هذا على انتصار أكتوبر.

أما السبب الثاني، والمترتب على السبب الأول: بأن المؤلف طالما لم يُشِرْ إلى الخلاص من مراكز القوى في نهاية مسرحيته، فهذا يدل على استمرارها بصورتها المعهودة والممقوتة سياسيًّا، حتى وقت كتابة المسرحية! فهذا التفسير لا يُعقَل من الرقيب! لأن المؤلف جمال عبد المقصود لم يقصد ذلك بصورة مباشرة، ومن المؤكد أنه أراد أن ينبِّه على وجود مراكز قوى أخرى، غير مراكز القوى السياسية في العهد الماضي. وكأنه يقول: إن مراكز القوى موجودة في كل زمان ومكان بصورة من الصور، وتتشكل تبعًا للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وإذا كان هذا هدف المؤلف فلا بد أن نُشِيد به؛ لأنه يَعرِض على الناس فكرة جديدة تتطلب فكرًا جيدًا من قِبَل المشاهد لفَهْمِها، ممَّا يُثرِي عمله الإبداعي. والدليل على ذلك موافقة المسرح القومي، أكبر ممثل لمسارح الدولة على هذه المسرحية لتُمثَّل على خشبته العريقة. ومجرد موافقة مسرح الدولة على هذا النص، هو في حد ذاته وسام يجب أن يوضع على صدر المؤلف، لا أن نرفض مسرحيته.

والسبب الثالث والأخير: فيما يتعلق بسوء أحوال مدير الأمن وعدم نزاهته في الحكم، نقول: إن المؤلف عندما صور مدير الأمن في المسرحية، صوَّرَه كأحَدِ رجال مراكز القوى في العهد الماضي. كما كان التصوير بشكل كوميدي تهكُّمي. أيْ إن المؤلف يرفض هذه الصورة، ولم يعمل على تأكيدها كما توهَّم الرقيب. والدليل على ذلك الحوار الآتي، بين مدير الأمن والمذيعة من خلال لقاء تليفزيوني بينهما:

وفي يوم ٢٩ / ٣ / ١٩٨٣ كتب المدير — في ورقة مستقلة أيضًا — المحضر الآتي: «حضر الأستاذ جمال عبد المقصود مؤلف مسرحية «الكابوس» الذي تقدَّم بها المسرح القومي للترخيص بها رقابيًّا، وقد تقدَّم ببعض الملاحظات في بعض الصفحات لهذه المسرحية، وقد تجاوبت هذه الملاحظات مع الملاحظات التي أشار بها بعض الرقباء، وقد أُضيفت هذه الملاحظات إلى نُسَخ المسرحية، ووقع الأستاذ المؤلف على هذا المحضر.»

وفي يوم ٣١ / ٣ / ١٩٨٣ كتب الرقيب «فتحي مصطفى عبد الرحيم» تقريرًا بالرفض أيضًا كان مفاجأة غير متوقَّعة — بعد أن قام المؤلف بالتعديلات المطلوبة — قال فيه: «… أرى عدم الموافقة على عرض هذه المسرحية لما فيها من تهكُّم على الجهات المسئولة وما يُلفِّقونه من تُهَم للأبرياء والزجِّ بهم داخل أسوار السجون والمعتقلات بدون ذنب جَنَوْه. وما يُلاقِيه هؤلاء المساجين في السجون والمعتقلات من تعذيب وإرهاب واضطهاد.»

وقبل مناقشة هذا التقرير، يجب أن نؤكِّد على أن الرقيب لم يَقُم بالاطِّلاع على محضر المدير مع المؤلف، الذي يؤكد قيام المؤلف بحذف كل الموانع الرقابية، من وجهة نظر الرقباء. بل إن الرقيب لم يَقُم بقراءة المسرحية، أو على أقل تقدير لم يفهمها بصورة جيدة، إذا كان قرأها أصلًا. ففي تقريره السابق، عندما سرد ملخص المسرحية، قام بالخلط بين شخصية «سعد»، وإحدى الشخصيات الأخرى في المعتقل. والدليل على ذلك أنه قال في نهاية الملخص: «… ويحين وقت محاكمة «سعد» موجِّهين إليه تهمة أكله للوزة التي توحي بعمله على قلب نظام الحكم. وحيازته لبعض الأسلحة المحظورة واشتراكه في جماعة الإخوان المسلمين، ويُحكم ببراءته ويخرج بعد خمسة وعشرين عامًا قضاها داخل أسوار السجن تحت ذمة التحقيق حتى أنكره أهله من شدة تغيُّر شكله وملامحه بسبب ما لاقاه من تعذيب واضطهاد في السجن.» والحقيقة أن هذا المعنى جاء أثناء الحوار الآتي بين «سعد» وأحد المعتقلين، وهو «عباس»:

مسرحية «الحالة ج ولكن» ١٩٨٥، لحسن النشار

ومسرحيتنا تدور أحداثها في حي شعبي، وفي شقة متواضعة، حيث يعيش «يوسف» وزوجته «عزيزة» وابنتهما «ليلى» التي تعمل بمهنة الحياكة (الخياطة) كي تساعد الأسرة، ولهذه الأسرة ابن غائب، يُدعَى «عطية» يعمل في إحدى الدول العربية؛ لذلك نجد الأسرة تنتظر خطاباته لا مِن أجْل الاطمئنان عليه، بقدْر الاطمئنان على ما تحمله من أموال. وتتسم حياة هذه الأسرة بالفقر الشديد. و«ليلى» مخطوبة ﻟ«رفعت» الذي يشكو دائمًا من الفقر، ورغم أن حفل الزفاف بعد أسبوع إلا أنه لا يملك أجرة التنجيد والمأذون، فيذهب إلى أخته ليقترض منها المال اللازم. وفي نفس الوقت يحضر «زعتر البعجراني»، أحد أثرياء الدولة العربية التي يعمل بها «عطية»، ليُعطِيَ الأسرة بعض الأشياء المُرسَلة من قِبَل ابنهم. وعندما يرى «ليلى» يُعجَب بها ويطلب الزواج منها مقابل ألفين من الجنيهات كمَهْر لها، ويسعى لإتمام هذه الصفقة «مطاوع» سكرتير «زعتر»، وبالفعل توافق الأسرة، ويحضر «رفعت» فيُصدَم من هَوْل المفاجأة. وبعد مرور عِدَّة أشهُر تعود «ليلى» من الدولة العربية، بعد أن طلَّقَها «زعتر»، لتحكي مأساتها التي تتلخص في أن «زعتر» كان متزوِّجًا من إحدى نساء هذه الدولة، وله منها عشرة أبناء، وتزوج «ليلى» من أجْل خدْمة هذه الأسرة الكبيرة، وعندما علم بأن «ليلى» حامل في الشهر الثاني، أجبَرَها على التنازُل عن جميع حقوقها مقابل طلاقها وعودتها إلى مصر فوافَقَتْ. وتعود ليلى إلى الفقر مرة أخرى، وهنا يَعرِض عليها «مطاوع» العمل في إحدى الشركات السياحية مقابل أموال طائلة، بشرط المبيت في الشركة إلى الصباح. وتعلم «ليلى» بعد ذلك أن هذه الشركة ما هي إلا شركة لسوق الرقيق الأبيض. وفي تلك الفترة يحضر «عطية» ويتم تجنيده وتقوم حرب أكتوبر، ويُستَشهَد فيها. وتستمر «ليلى» في بيع شرفها كل يوم. وفي أحد الأيام يشك الأب في تصرُّفاتها بسبب ملابسها والمغالاة في زينتها، فيُواجِهها بشكوكه، وتعترف له بحقيقة عملها، وأنها لا تستطيع أن تتركه، وهنا يطردها الأب هي وابنتها. وتنتهي المسرحية بسماع الزغاريد والتهاني لأن «زعتر البعجراني» سيتزوَّج من فتاة أخرى في الحارة، لتدور الدائرة مرة أخرى لأسرة مصرية جديدة.

وفي يوم ١٩ / ١١ / ١٩٨٥ كتبت الرقيبة «فادية محمود بغدادي» تقريرًا برفض الترخيص، قالت فيه: «… بعد الاطِّلاع على مسرحية «الحالة ج ولكن» أرى أنها تُصوِّر المجتمع المصري بصورة سيئة ومَهِينة، فأمام الفقر والحاجة تتنازل الأُسَر عن بناتهم مقابل آلاف من الجنيهات. تصوِّر عائل الأسرة بصورة الإنسان الساذج الذي يفرِّط في شرف ابنته لسذاجته؛ فهو يترك ابنته تعمل عملًا يُدِرُّ عليها أرباحًا طائلة متغاضيًا عن مظهرها وسلوكها الذي كان يوحي بأنها تتاجر في شرفها. كما أوضحتِ المسرحية أن عائل الأسرة كان ينتظر خطابات ابنه من أجْل المادة واحتياجه إليها وليس من أجْل الاطمئنان على صحة ابنه وأحواله … لما سبق أرى عدم التصريح بتأدية المسرحية؛ حيث إننا نعمل على إعادة قيمنا الأصيلة ومبادئنا المشرِّفة فهذه المسرحية تصوِّرنا أننا نتنازل عن الشرف وعن العواطف من أجْل المادة.»

ونحن لا نوافق الرقيبة على أسباب رفضها لهذه المسرحية، فقولها عن المسرحية: «إنها تصوِّر المجتمع المصري بصورة سيئة ومهينة، فأمام الفقر والحاجة تتنازل الأُسَر عن بناتهم مقابل آلاف من الجنيهات»، نجد أن هذا القول خاص بمكان أحداث المسرحية فقط، وهو إحدى الحارات في المناطق الشعبية، أيْ إن الرقيبة قامت بتعميم الخاص. إلا إذا اعتبرنا أن كل الأُسَر المصرية تُعانِي الفقرَ الشديد، وتقطن هذه الحارة. والأسرة في المسرحية لم تتنازل عن ابنتها — كما فهمت الرقيبة — بل وافقتْ على زواجها. والفرق شاسع بين التنازل عن الابنة والموافقة على زواجها.

أما موقف الرقيبة من الأب «يوسف» في المسرحية، والتي فهمتْه على أنه كان يَعلَم بعَمَلِ ابنته ويتغاضَى عن ذلك. فهذا غير صحيح؛ فالأب رغم فقره الشديد واحتياجه للمال، كان دائمًا يتحدث عن الشرف، وعندما شك في سلوك ابنته وَاجَهَها وطرَدَها من البيت. والرقيبة تعلم ذلك — من خلال قراءتها للمسرحية — فمِن أين جاءت بهذا المفهوم؟! وأيضًا ما المانع في موقف الأب تجاه خطابات ابنه، عندما يهتم بما فيها من أموال أكثر من اهتمامه بأي شيء آخَر، وهو يُعانِي من الفقر الشديد؟! وهل هذا الموقف يُعَدُّ من أسباب رفض المسرحية؟! هذا بالإضافة إلى قول الرقيبة في نهاية تقريرها: «فهذه المسرحية تصوِّرنا أننا نتنازل عن الشرف وعن العواطف من أجْل المادة»، نجد أن هذا القول أيضًا به تعميم للخاص؛ فالمسرحية أتتْ بنموذج معيَّن لأسرة فقيرة، فكيف تُعمِّم الرقيبة هذا النموذج على كل الأُسَر المصرية؟! لذلك نقول: إن الرقيبة اعتمدتْ على أسباب ضعيفة وغير مقنِعة في رفضها لهذه المسرحية.

وفي يوم ٢١ / ١١ / ١٩٨٥ كتبت الرقيبة «فاطمة حسنين» تقريرًا بالموافقة على الترخيص، قالت فيه: «… المسرحية اجتماعية وقد تناولتْ بعض السلبيات الموجودة في المجتمع والتي تنشأ نتيجة انخفاض مستوى المعيشة مع الارتفاع المستمر في الأسعار مما يساعد على ظهور طبقة مستغِلَّة لأحوال الشعب وظروفه، تدفع بعض الناس الذين لا يتمسكون بالقِيَم والذين يضعون الأهداف المادية نصب أعينهم وهدفًا أسمى لهم في حياتهم إلى الانحراف بغية تحقيق مآربهم الشخصية. ولا مانع من الترخيص بعرض هذه المسرحية عرضًا عامًّا مع حذف الآتي: ص١٦، ٢٣، ٤٥ [آداب عامة].»

وهذا التقرير يُعتبَر من التقارير البنَّاءة لخدمة الرسالة المسرحية. فالرقيبة هنا تؤكِّد على أن المسرحية تُعالِج بعضَ السلبيات في المجتمع المصري، الناتجة عن الفقر والحاجة وغلاء الأسعار. وهذه المُعالَجة بحقٍّ ستساعد باقي الأسر المصرية في عدم الوقوع في أخطاء السابقين، أمثال أسرة «يوسف» في المسرحية؛ أيْ إن المسرحية تنادي بالتمسك بالقِيَم والأخلاق، وعدم السعْيِ وراءَ المال الحَرَامِ، وأخيرًا تدعو إلى عدم زواج الفتيات من الأثرياء العرب، وهذا ما تَغَاضَتْ عنه الرقيبة السابقة «فادية»، وبرَّرتْ رفْضَها بأسباب واهية، بعيدةٍ كلَّ البُعد عن واقع المسرحية.

وفي يوم ٢٦ / ١١ / ١٩٨٥ كتبت الرقيبة «سلمى عبد القادر فخري» تقريرًا بالرفض أيضًا، قالت فيه: «… المسرحية ذات مضمون سيِّئ؛ فهي تُلقي بظلال كئيبة على فقر مصر وما أفضى إليه من بَيْع نسائها في سوق الرقيق؛ فالأب باع ابنته بألفَيْ جنيه، فالمثل سيئ للمصريين، أين الروابط الأسرية والقِيَم الأخلاقية؟ أرى عدم الترخيص بعرض المسرحية للأسباب السابقة فالمثل شاذ لتفكك الأسرة المصرية وتبرير أسوأ للانحراف.»

وما تحدثنا به في تقرير الرقيبة «فادية» ينطبق أيضًا على هذا التقرير؛ فالأب لم يَقُم ببَيْع ابنته بل زوَّجها وقبَضَ مَهْرَها ألفَيْ جنيه. وهناك فرق بين البيع والموافقة على الزواج. هذا بالإضافة إلى أن الأب لا يعلم بمصير ابنته بعد الزواج، ولم يعلم أيضًا بمصيرها بعد الطلاق. وكل ما حدث لها بعد الزواج وبعد الطلاق، كان نموذجًا موجَّهًا لباقي الآباء، وهذا ما أراده المؤلف من مسرحيته، إذا عُرضت على الجمهور، وبالأخص وأن الجمهور معظمه من عمال وموظفي إحدى الشركات الحكومية.

ومن الواضح أن أسباب الرفض كانت أسبابًا غير مقنِعة، مما استوجب تشكيل لجنة ثانية لفحص المسرحية بصورة أفضل من قِبَل الرقابة؛ لذلك كتب في ٢ / ١٢ / ١٩٨٥ مدير إدارة الرقابة على المسرحيات خطابًا لسكرتير عام نادي جوت بلبيس، قال فيه: «… بالإشارة إلى الطلب المقدَّم منكم بخصوص نص مسرحية «الحالة ج ولكن» نتشرف بالإحاطة بأن النص مازال قيد البحث؛ حيث عاد توزيعُه مرة ثانية للبتِّ فيه بصفة نهائية.»

وفي يوم ٩ / ١٢ / ١٩٨٥ كتبت الرقيبة «راضية سيد» تقريرًا بالموافقة على الترخيص، قالت فيه: «… لا مانع من أداء المسرحية؛ حيث تُبيِّن أن المجتمع المصري يرفض الخارج على التقاليد والدِّين، مع مراعاة الآداب العامة في الصفحات الآتية: ١٢، ١٥، ١٦، ٢٣، ٢٥، ٢٩، ٣٠، ٣٥، ٣٨، ٤٠، ٤٥ مع تغيير اسم المسرحية.»

وهذا التقرير، ينضم إلى تقرير الرقيبة «فاطمة حسنين»، من حيث الاهتمام برسالة المسرح البنَّاءة. فالرقيبة هنا قد وَعَتْ وبصورة جيدة مضمون المسرحية، وما أراده المؤلف منها. أما مواضع الحذف فنحن نوافقها في البعض، فيما يتعلق بألفاظ السباب، ولا نوافقها في البعض الآخَر، فيما يتعلق بالأقوال التي تُوحِي بأثمان الرقيق الأبيض؛ لأنها توافق سياق الحوار، وتخدم فكرة المسرحية، رغم أنها من الموانع الرقابية. ومنها هذا الحوار بين «يوسف» و«عزيزة» عندما ذهب «يوسف» إلى شقة «مطاوع»، كي يطلب منه أن يبحث له عن عمل، فوجد الشقة عبارة عن شقة دعارة، مما كان له أكبر الأثر في شكِّه بعد ذلك في سلوك ابنته، عندما عرض عليها «مطاوع» بعد ذلك العمل في الشركات السياحية.

أما طلب الرقيبة تغيير اسم المسرحية، فهذا طلب غريب، انفردتْ به وحدها دون باقي الرقباء سواء الرافضين أو الموافقين. فاسم المسرحية يوحي بأن حالة بعض الناس وصلت إلى الفقر المدقِع أمام غلاء الأسعار، فما هو الحل؟! وأيضًا يوحي بأن الحالة العامة للأُسَر المصرية المتمسِّكة بالدِّين والأخلاق والشرف أصبحت على حافة الهاوية، إلا إذا وجدنا لها الحلَّ قبلَ أن تتنازل عن الشرف والأخلاق؛ أيْ إن المسرحية تقول إن الحالة أصبحتْ مُحرِجة، ولكنْ مِن المؤكد أن لها حلًّا معينًا، فما هو؟ وأين هو؟ وهذا هو هدف المسرحية الأساسي.

وفي يوم ١٢ / ١٢ / ١٩٨٥ كتب الرقيب «عادل عبد العزيز سالم» تقريرًا برفض المسرحية، قال فيه: «… هذه المسرحية تدور حول موضوع اجتماعي وهي أسرة فقيرة مكوَّنة من الموظف البسيط وزوجته وابنته، ووقعتِ ابنته ضحية في يد زعتر الرجل الثري وتزوجها وعاشت معه في القصر، ولكنه بعد ذلك طلَّقها. وأصرَّتِ البنت ألَّا تعود إلى الفقر مرة ثانية فوافقَتْ على أن تعمل بالشركة السياحية وهي تعلم أنها دعارة، وعلى الرغم من ذلك وافقتْ وأصبحتْ ضحية وتخلَّتْ عن شرفها ومبادئها وقِيَمها مقابل المال. فأنا غير موافق بترخيص هذه المسرحية؛ لأن المؤلف أنهى المسرحية بطريق غير مشروع، وسلك طريق مخل بالآداب العامة؛ لأنها لجأت إلى شركات دعارة، وهذا لا يتوافق مع الشرع والقِيَم والعادات الشرقية. على الرغم من أن هناك طرق كثيرة شريفة ومشروعة تعمل بها كل بنت وهي متمسِّكة بمبادئها وقِيَمها. وهنا أهدر المؤلف شخصية البنت والمرأة في المجتمع وأصبحتْ لا تعقل أمورها.»