الرفض المسرحي

أولًا: الرقابة

عندما صدر قانون الرقابة رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٥٥ — المعمول به إلى الآن — كان بهدف المحافظة على الأمن والنظام العام وحماية الآداب ومصالح الدولة العليا. ومن المعروف أن الرقابة عندما ترفض نصًّا مسرحيًّا تختتم رفضها هذا بعبارتها المشهورة: إن النص ضد الآداب ومصالح الدولة العليا! أيْ إن النص إما أن يكون به كلمات أو مشاهد تدل بصورة مباشِرة أو غير مباشِرة على أشياء ضد الآداب والأعراف الاجتماعية في مصر. مثل كلمات السباب أو الكلمات المُوحِية الدالة على معانٍ جنسية، أو ملابس مثيرة لبعض الفنانات، أو رقصات إغرائية … إلخ هذه الموانع، التي تندرج تحت مخالفة الآداب العامة. وهذا هو النص الذي يُرفض لمخالفته للآداب. أما النص الذي يُرفض لأنه ضد مصالح الدولة العليا، فهو النص الذي يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على فِكْر الجمهور المصري بالسلب، لا بالإيجاب. مثل النص الذي يشكِّك في سياسة الدولة، أو يشوِّه إنجازات الحكومة، أو يتهكَّم بصورة مباشرة وصريحة على الشخصيات العامة، أو الدول الصديقة … إلخ ما يمس الأمن العام ومصالح الدولة العليا.

وهذه الصورة، هي الصورة المُثلَى لقانون الرقابة في رفض الأعمال المسرحية. ولكننا وجدنا — بناءً على ما سبق من النماذج المرفوضة رقابيًّا — أن نص القانون — الصريح في الرفض — في وادٍ، وتطبيقه في وادٍ آخر. والسبب في ذلك راجع إلى نص القانون نفسه. فعبارة مصالح الدولة العليا، عبارة غير محدَّدة المعالِم والاتجاهات، ويختلف تفسيرها من عهد إلى عهد، ومن رقيب إلى آخَر أمام النص الواحد.

والأدب المسرحي بطبيعته أدب رمزي، يسهم في إصلاح سلبيات مجتمعنا واستكشاف المستقبل. وهذه الأشياء تعتبرها الرقابة — من وجهة نظرها — ضد مصالح الدولة العليا. ومن هنا كان الرقيب، عندما يشعر بهذه الموانع التي تُعدُّ ضد مصالح الدولة العليا — من وجهة نظره ونظر الرقابة — يجتهد في البحث والتنقيب عن الموانع الهشَّة والواهية، مثل كلمات السباب — القليلة — أو كلمات الجنس، أو الذي يفسِّرها — من وجهة نظره — بأنها كلمات جنسية، ليرفض النص على أنه نص ضد الآداب؛ أيْ إن القانون وضع لجهاز الرقابة عبارة «ضد الآداب» لتكون بديلة — أو مرادفة — لعبارة «ضد مصالح الدولة العليا». وكأن عبارة ضد الآداب، هي المَخرَج الوحيد لأي رقيب يريد أن يرفض نصًّا مسرحيًّا، إذا شعر — من وجهة نظره ولو من بعيد — بأنه نص ضد مصالح الدولة. والنماذج السابقة — المرفوضة رقابيًّا — تدل على ذلك بصورة كبيرة. فمعظمها كان أولى بها أن تُمثَّل، لا أن تُرفض.

والسؤال الآن: لماذا لم ترفض الرقابة هذه الأعمال؟! والإجابة يسيرة جدًّا، وتتمثَّل في أنها أعمال لا تمس مصالح الدولة العليا، أو الفكر الجاد، ولم تجعل المشاهد في حالة من التفكير … بل تجعله في حالة من المتعة والنشوة الوقتية والغياب المستمر عن واقعه؛ أي حالة اللافكر. وهذا، من وجهة نظر الرقابة في صالح الآداب والدولة. والسؤال الجدير بالاهتمام، الذي لم أجد له إجابة أو تفسيرًا أو دليلًا ملموسًا، هو … كيف حصلت هذه الأعمال — وما زالت تحصل — على الترخيص بعرضها؟!

وأرجو ألَّا يُفهَم كلامي هذا على أنه هجوم على مسرح القطاع الخاص، بل هو هجوم ضد الصالح العام! لأن مسرح القطاع الخاص طالما لم يتلقَّ ضربة قاضية وحاسمة تُوقِفه وتمنعه من ممارسة انتهاكاته هذه، فلماذا لا يستمر ويتمادَى فيها، وهو متمتع بكل اهتمام ورعاية وحماية من قِبَل الرقابة؟!

وإحقاقًا للحق، فإن بعض المسارح التجارية — أو مسارح القطاع الخاص — لم تقدِّم بصورة دائمة عروضًا تتسم بانتهاكات الآداب العامة. بل في أحيان أخرى، كانت تقدِّم أعمالًا تتسم بهبوط المستوى الفني، أي تتسم بالإسفاف والابتذال والسوقية وعدم الموضوعية؛ لأنها أعمال ترفيهية، القصد منها ضياع وقت المتفرِّج دون جدوى. وكل ذلك لا تعتبره الرقابة من الموانع الرقابية.

وللأمانة العلمية، يجب علينا ألَّا نُلقِي باللَّوْم على الرقابة وحدها في هبوط مستوى المسرحيات التي تُعرَض الآن، أو قبل الآن. فالحقيقة أن هناك قناة شرعية ساهمت وساعدت — الرقابة — في هذا الهبوط، ألَا وهي «لجان القراءة». فالنص المسرحي قبل تقييمه رقابيًّا، وقبل أن يصل إلى الرقابة أصلًا، يجب أن توافق عليه لجنة القراءة أولًا. وهذا الأمر يفسر لنا هذا الكمَّ الهائل من المسرحيات المرفوضة منذ أوائل السبعينيات حتى الآن، وأيضًا هذا الكم الهائل والغزير من المسرحيات هابطة المستوى، التي تعرض منذ السبعينيات حتى الآن.

فلجان القراءة — سواء في مسارح الدولة أو مسارح القطاع الخاص — منذ السبعينيات حتى الآن، لم — ولن — ترقَ إلى مستوى لجان القراءة في الستينيات وأوائل السبعينيات. فالفرق شاسع بين لجان القراءة منذ السبعينيات حتى الآن، ممن هم غير مؤهلين لهذا العمل، سواء ثقافيًّا أو عمليًّا، وبين لجان القراءة في الستينيات عندما كانت تتكون من عمالقة الثقافة المسرحية أمثال:

«د. محمد مندور، د. عبد القادر القط، د. علي الراعي، د. رشاد رشدي، د. لويس عوض، د. محمد محمد القصاص، رشدي صالح، صلاح عبد الصبور، أحمد حمروش.»

ولنضرب بعض الأمثلة على ذلك من خلال تقارير قراءة هؤلاء الأعلام، الرافِضة لبعض المسرحيات، والموافِقة على البعض الآخر بشرط القيام ببعض التعديلات:

ففي ١٤ / ٢ / ١٩٦٢ كتب صلاح عبد الصبور تقرير قراءة لمسرحية «مطاردة في قرية» لمحمد أبو الخير محمد، اختتمه بقوله:

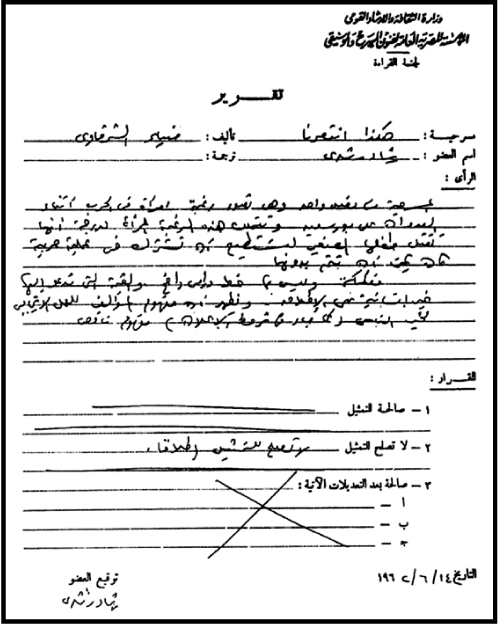

وفي ١٤ / ٦ / ١٩٦٢ كتب د. رشاد رشدي تقرير قراءة، لمسرحية «هكذا انتصرنا» لضياء الشرقاوي، اختتمه بقوله: مسرحية «مفكَّكة، وليس بها خط درامي واضح. والقيمة التي تدعو إليها غير إنسانية على الإطلاق. ويظهر أن مفهوم المؤلف للعمل الإيجابي لخير الناس مفهوم ناقص … لا تصلح للتمثيل إطلاقًا.»

وفي يوم ١٩ / ٦ / ١٩٦٢ كتب د. عبد القادر القط تقرير قراءة لمسرحية «الدكتور ممدوح» لماهر رياض، قال فيه: «المسرحية تُعالِج الموضوع معالجة مباشرة. ومع أن الفكرة التي تقوم عليها فكرة اجتماعية قَيِّمة فإن المؤلف لم ينجح في إبرازها في إطار فنِّيٍّ جيِّد … و[هي] لا ترقَى إلى مستوى التمثيل على المسرح. وقد تصلح لتُعرَض في البرامج التمثيلية التي يُقصَد بها التعليم والإرشاد في الإذاعة.»

وفي ٢٥ / ٦ / ١٩٦٢ كتب د. لويس عوض تقرير قراءة لنفس مسرحية «الدكتور ممدوح»، اختتمه بقوله: «المسرحية نافعة للشباب في سِنٍّ معين؛ لأنها تؤكد بعض القِيَم المثالية الهامة، وإن كانت طبعًا من الناحية الفنية مباشرة في دعوتها مما ينتقص منها وهذا عيب … والبناء بسيط ومتماسك.»

وفي ٢٥ / ٦ / ١٩٦٢ كتب رشدي صالح تقرير قراءة لمسرحية «الزميلة العزيزة» لمرشد أمين، اختتمه بقوله: المسرحية «هابطة جدًّا، وسخيفة، والمؤلف «يستظرف» حتى بالنسبة للأمور التي ينبغي أن تُعالَج باحترام … لا تصلح للتمثيل.»

وهكذا كانت تقارير لجان القراءة في الستينيات، وهكذا كان أسلوبها في رفض المسرحيات، قبل أن تصل إلى الرقابة. وكأنها كانت تقوم بعملية تقطير وتصفية للنصوص المسرحية، قبل أن تراقب من قِبَل الرقابة نفسها؛ لذلك لم نجد أي نص مسرحي مرفوض في فترة الستينيات، إلا بصورة نادرة جدًّا مثل مسرحية «الآلهة غضبى». هذا بالإضافة إلى أن هؤلاء الأعلام كان لهم مكانة علمية كبيرة، تقدِّرها الرقابة كل التقدير، ومن غير المعقول أن ترفض الرقابة نصًّا أجازتْه لجنة قراءة بها هذه الكوكبة العلمية. وكأن لجان القراءة في الماضي كانت تقوم بعمل الرقابة بصورة ذاتية وشخصية على النص المسرحي، قبل تقديمه إلى جهاز الرقابة الحقيقي … فأين هذه اللجان الآن؟! ونحن نرى لجان القراءة الحالية، تقرأ، وتوافق، وتُجِيز، وتُؤيِّد الإسفاف والابتذال المعروض على مسارحنا الآن!

ثانيًا: الرقيب

الرقيب هو ذلك الشخص الذي يقوم بتقييم النص المسرحي، وكتابة تقرير بذلك التقييم، ورفعه إلى مدير إدارة الرقابة على المسرحيات، الذي يرفعه بدوره بعد التأشير عليه إلى مدير عام الرقابة على المصنفات الفنية، ليتخذ القرار النهائي سواء بالترخيص أو الرفض بناءً على تقارير الرقباء. وهذا ما رأيناه في النماذج السابقة؛ أيْ إن تقرير الرقيب — لما له من أهمية كبرى — هو الأساس الذي يُبنَى عليه القرار الأخير. هذه هي الصورة القانونية الواضحة لنا لعمل الرقيب.

والحقيقة أن معظم الرقباء — تبعًا لما أوردناه من نماذج لهم — لا يرقَى مستواهم العلمي والثقافي والعملي للقيام بهذا العمل الخطير. والعيب ليس فيهم، وإنما فيمَن أرسلهم إلى هذا الجهاز الخطير، للقيام بالعمل كرقباء. ويكفينا في هذا الصدد أن نُثبِت أقوال أكثر من مدير عام للرقابة كدليل على ما نقول.

ثالثًا: الكاتب المسرحي

وإذا تطرَّقنا إلى الحديث عن الكاتب المسرحي، في ظل رفض أعماله من قِبَل الرقابة، سنجد الكاتب — بصفة عامة — ثائرًا ومحتجًّا ومفسرًا ومفكرًا وهادفًا بغية الوصول إلى الكمال؛ أيْ إنه راصد ومفسِّر لما حوله من ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية، محاولًا كشف الواقع، وإبداء رأيه فيه بما لديه من موهبة ومخزون ثقافي. وهذه الصورة محفورة في ذهن الرقيب عندما يقوم بتقييم عمل هذا الكاتب. ومن هنا نجد الرقيب يعامل النص المسرحي، كعدو له منذ الوهلة الأولى. وفي بعض الأحيان، يشعر بنشوة الانتصار عندما يرفضه، ويشعر بالهزيمة عندما يوافق عليه.

وعندما يتم رفض النص المسرحي، من قِبَل الرقيب — أو النظام الرقابي — يكون بذلك قد أضاع جهد الكاتب المسرحي، بما في ذلك الجهد العصبي والفكري الذي بذله الكاتب في إخراج نصه. فعملية الكتابة المسرحية، كعملية الميلاد بما فيها من صعاب وألم. ففرحة الأم بخروج وليدها إلى الحياة، تتساوى مع فرحة الكاتب عندما يرى نصه — أو وليده — ممثَّلًا على خشبة المسرح، لا مسجونًا بين دفتَيِ الكتاب، إذا تمَّ نشره أصلًا.

وكُتَّاب المسرح في ظل النظم الرقابية — تبعًا لما أوردناه من نماذج — ينقسمون إلى أربعة أقسام؛ الأول: كاتب مسرحي يتم رفض عمله، فيُصاب بالإحباط فترة زمنية طويلة، حتى يستطيع أن يُزاوِل عمله الكتابي مرة أخرى. والثاني: كاتب مسرحي يُصاب بالإحباط مدى الحياة، لرفض عمله المسرحي، فيتوقف عن الكتابة المسرحية تمامًا. والثالث: كاتب مسرحي ثائر أمام الرفض، أو أن شهرته والفرقة المكلَّفة بعرض عمله المرفوض، لهما من الحيثية الكثير، فيتم عرض النص، بغض النظر عن رفضه، أو يتم التحايل على القانون بصورة أو بأخرى، كما مرَّ بنا. والنوع الأخير: هو الكاتب المسرحي — الموجود بكثرة في الفترة الأخيرة — الذي يضمن الترخيص لعمله — حتى من قبْل كتابته — لأنه يكتب أعمالًا هابطة المستوى، خالية من الموانع الرقابية.

كلمة أخيرة

إن الرقابة على المصنفات الفنية، بصفة عامة، وعلى المسرحيات بصفة خاصة، تحتاج منَّا ومن المسئولين عن المسرح المصري إلى وقفة متأنية. حيث إن هذا الجهاز الخطير هو الذي يتحكم في ثقافة الشعب المصري، كما يحكم على فكر جميع المبدعين المصريين. وهذا التحكم أو الحكم يأتي إما من خلال قانون صارم وثابت لا يتناسب مع ما يتحكم فيه، أو يحكم عليه من فكر بنَّاء متغيِّر، أو من خلال رقيب غير مؤهل كي يتحكم أو يحكم على فكر وإبداع صفوة المثقفين والمبدعين المصريين، والسؤال الآن: ما هو الحل الأمثل لذلك كله؟

أولًا: في القانون

- (١)

أقترح وجوب تحديد عبارة «مصالح الدولة العليا» بصورة توضيحية وتفصيلية — الموجودة في القانون — وعدم تركها بصورة مطاطة في يد الرقيب، كي يفسرها على هواه، وتبعًا لما يتلقَّاه من أوامر عليا. فمن غير المعقول أن هناك كاتبًا مسرحيًّا يَرضَى لنفسه ولعمله أن يكون ضد مصالح الدولة. فالكاتب المسرحي عندما يكتب النص، يضع في ذهنه أن هذا النص سيُعرَض أمام الجمهور، وبالتالي يضع نصب عينيه مصالح وطنه قبل مصالحه الشخصية. وما عرضناه من نماذج مرفوضة دليل دامغ على هذا. فرفض هذه النماذج جاء بسبب تفسير عبارة مصالح الدولة من خلال وجهة نظر الرقيب المحدودة فقط. فإن استخدام الرقابة لتعبير مصالح الدولة العليا يجب أن يكون استخدامًا محددًا ومطابقًا لنصوصٍ مدوَّنة في التشريع، وهذا يَسيرٌ جدًّا.

- (٢)

إن تحديد مصالح الدولة العليا — إذا كان هناك كاتب مسرحي مصري واحد لا يعلمها أو يكتب ضدها — من الممكن أن تأتي من خلال لجنة ثابتة مؤلَّفة من المتخصصين في مجال السياسة والاقتصاد والاجتماع … إلخ، لوضْع كل فترة زمنية بعض المحظورات غير المناسبة لتناولها في الأعمال المسرحية — والتي من المفترض أنها ضد مصالح الدولة — تبعًا للظروف الحاضرة، بشرط السماح لهذه الأعمال بعرضها بعد زوال الأسباب المانعة لها في الوقت الحاضر.

- (٣)

إن قانون الرقابة الحالي، يمنع المسرحيات لسببين؛ هما الآداب العامة ومصالح الدولة العليا؛ لذلك أقترح على القانون أن يضع سببًا ثالثًا — ويُعدُّ من وجهة نظري السبب الأهم — وهو هبوط المستوى الفني والأدبي للعمل المسرحي. فمن غير المعقول أن نهتم بمنع المسرحيات التي بها سباب أو كلمات مثيرة تؤثِّر بصورة وقتية على المتفرِّج أو القارئ، وأيضًا نمنع المسرحيات التي تقف ضد مصالح الدولة العليا، تلك المصالح المتغيرة تبعًا للزمن والظروف، لدرجة أن ما هو ضد مصالح الدولة في العام الماضي، هو في صالحها هذا العام، وهكذا، ولا نمنع المسرحيات التي تهدِم فِكْرَنا وثقافتنا وهويتنا العربية بصفة عامة، لهبوط مستواها الفني والأدبي واللغوي. ومعظم مسارحنا الآن — وبالأخص بعض المسارح التجارية — مكتظة بها.

- (٤)

أقترح إعفاء أعمال كبار كُتَّابنا المسرحيين المصريين من الرقابة الفنية، أمثال: أحمد شوقي، عزيز أباظة، توفيق الحكيم، علي أحمد باكثير، صلاح عبد الصبور، ألفريد فرج، رشاد رشدي، سعد الدين وهبة، يوسف إدريس … إلخ هذه القائمة من أعلام الأدب المسرحي. فمن غير المعقول أن تقدم الآن أعمال هؤلاء للتقييم الرقابي، بعد أن قُتلت — نفس هذه الأعمال — بحثًا ودراسة في الكتب النقدية، وفي الجامعات، وفي الرسائل الأكاديمية. فهؤلاء الأعلام كانوا رقباء على أعمالهم وعلى أنفسهم، بصورة أكبر من أية رقابة قانونية.

- (٥)

أقترح وضع منهج علمي، أو كتاب، أو دراسة محدَّدة تُعنَى بأصول وقواعد ونُظُم وأسلوب الرقابة على المصنفات الفنية بصفة عامة، ويُدرس هذا المنهج كمادة دراسية لطلاب المعاهد الفنية المختلفة بأكاديمية الفنون، أسوة بباقي المواد العملية والنظرية، كالإخراج والتمثيل والنقد … إلخ؛ لأن الرقيب الحالي يتلقَّى جميع التدريبات العملية والنظرية ممَّن سبقوه في هذا العمل بصورة روتينية. ومن هنا وجدنا أن صورة الرقيب طوال تاريخ الرقابة منذ بدايتها حتى اليوم لم تتغيَّر؛ لأن المعلِّم والملقِّن والمدرِّب واحد، ألا وهو الرقيب الموظف، الذي تلقَّى خبرتَه الرقابية من الممارسة الوظيفية الروتينية النمطية.

ثانيًا: في الرقيب

- (١)

أقترح وجوب تأهيل الرقيب الحالي بصورة علمية وثقافية وعملية من خلال دورة تدريبية أو دراسة تنظِّمها له إحدى الجامعات المصرية المهتمَّة بالأدب المسرحي؛ حيث إن عمله الأساسي ينصبُّ على النص، وذلك لفترة زمنية طويلة. حيث يتلقَّى التدريب النظري في فروع الأدب المسرحي المختلفة، كتاريخ المسرح الأوروبي والعربي والمصري، وكذلك قواعد النقد المسرحي، ومدارسه المختلفة، وكيفية قراءة المسرحية، وأنواع المسرحيات، وبالأخص المسرحيات الرمزية والسياسية والتجريبية … إلخ هذه الأنواع. وبعد هذه الجرعة النظرية يتلقَّى الرقيب دراسة عملية تنظِّمها له أكاديمية الفنون، في التطبيق العملي لما درسه في الجانب النظري، مع ضرورة مشاهدته لأكبر قدْر من العروض المسرحية؛ حيث إن النص يختلف اختلافًا كبيرًا بين كونه نصًّا مكتوبًا وبين كونه نصًّا معروضًا وكتابة تقرير عن هذه العروض. ولكي يجتاز الرقيب هذه الدراسات لا بد أن يقوم بعمل عدة أبحاث نظرية وعملية لما يتلقَّاه أولًا بأول.

- (٢)

أما رقيب المستقبل، فمِن الممكن إدراج اسمه مع الرقيب الحالي، وضمه في المنهج الدراسي السابق، بأن يُعلن في الصحف عن رغبة الرقابة في قبول رقباء جدد. وبذلك نكون أهَّلْنا الرقباء الحاليين مع تدريب مجموعة أخرى تحلُّ محلَّ المجموعة السابقة في المستقبل، مع ملاحظة أن رقيب المستقبل يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط الأولية لتسهل عليه عملية التدريب، وأيضًا ليكون مؤهلًا لهذا العمل بصورة أفضل. وهذه الشروط تتمثل، في أن يكون حاصلًا على مؤهل فني، مناسب للقيام بهذا العمل، ويفضل أن يكون حاصلًا على دبلوم أو درجة علمية أعلى من الشهادة الجامعية في مجال التخصص؛ لأنه سيقوم بتقييم أعمال صفوة المفكرين والمبدعين في مصر والعالم أيضًا، مع ضرورة إجراء مقابلة شخصية له قبل إدراج اسمه للتعرُّف على خلفيَّته السياسية والاجتماعية والثقافية والفنية ومعلوماته العامة.

- (٣)

إن الرقابة حاليًّا تقوم بتشكيل لجنة ثلاثية — أو أكثر في حالة الرفض — للحكم على العمل المسرحي؛ لذلك أقترح وضع رئيس لهذه اللجان يكون من خارج الرقابة. حيث أثبتت التجارب العملية طوال تاريخ الرقابة — كما بيَّنَّا — أن الرقيب الذي يأتي من خارج الرقابة يكون رأيه رأيًا محايدًا وموضوعيًّا. ومن الممكن أن يكون هذا الرقيب أحد أعلام الكُتَّاب أو الفنانين أو النقاد أو الأساتذة الجامعيين.

- (٤)

أقترح حَجْب اسم المؤلف واسم الفرقة واسم المسرح بالنسبة للرقيب في بداية عمله. تجنُّبًا لتأثير هذه الأسماء ونفوذها عليه، ومنعًا لاستغلال بعض الرقباء لوظيفتهم بصورة سيئة، وأخيرًا لحماية الرقيب من الإغراء بأية صورة من الصور. على أن يحتفظ بهذه الأسماء الرقيب الأول، أو مدير الإدارة، أو المدير العام.

ثالثًا: في لجان القراءة

- (١)

أقترح تشكيل لجان قراءة النصوص المسرحية، من كبار الكُتَّاب في مجال الإبداع والنقد والتمثيل المسرحي، لا من صغار الموظفين، أو مِن غير المؤهَّلين لهذا العمل الخطير. وكما بيَّنَّا أن لجان القراءة، هي الأساس الفعلي لعمل الرقابة، بل هي الرقابة نفسها في صورة مصغَّرة. وأكبر دليل على ذلك لجان قراءة فترة الستينيات، المشكَّلة مِن قِمَم الأدب المسرحي، تلك اللجان التي أَفرَزَتْ لنا مسرح الستينيات، أخصب فترة مسرحية شهدتها مصر.

- (٢)

أقترح أن تكون لجان القراءة، لجانًا ثابتة محايِدة سواء لمسرح الدولة، أو لمسرح القطاع الخاص، وليس لجنة قراءة خاصة لكل مسرح على حِدَةٍ. حتى نتجنَّب أصحاب النفوذ وإغراءهم لأصحاب النفوس الضعيفة. وأيضًا لتيسير عمل الرقابة. فلجان القراءة من الممكن أن تستبعد أكثر من نصف المسرحيات التي تُرفض داخل الرقابة، وبذلك يَرتقِي الذوق، ونصل إلى الهدف المنشود بتمثيل المسرح الجاد الراقي.

- (٣)

أقترح تشكيل لجان للقراءة بصورة مصغَّرة ومبدئية داخل الرقابة نفسها، يعمل فيها الرقيب الجديد فور قبوله في وظيفة الرقيب، بعد تلقِّيه للدراسة النظرية والعملية، بحيث يقوم بتقييم النص من حيث قواعد الكتابة المسرحية كتدريب عملي له، وفي الوقت نفسه يسهل عملية تقييم النص من قِبَل الرقيب الأعلى.