العقل والقلب

إن الانفعالات هي حالات مؤقتة إلى حدٍّ كبير. ففي أغلب الوقت، لا يكون الخوف مُتمكِّنًا منَّا أو نكون غارقين في الحب. وفي هذه الحالة العقلية المحايدة، نُفكر غالبًا بعقلانية. حينئذٍ تُصبح أذهاننا صافية ونكون قادرين على اكتشاف الحجج الضعيفة بسهولةٍ تامة. لكن الأمر يختلف تمامًا عندما تتصاعد في داخلنا انفعالات قوية أو تسيطر علينا حالة مِزاجية قوية. في تلك اللحظات، يُصبح العقل أسيرًا للقلب.

لطالما أَوْلى البشر اهتمامًا بتأثير الانفعالات على قدراتنا المعرفية. فقد أشار أرسطو في كتابه عن الخطابة إلى أن «المشاعر هي حالات تدفعنا إلى تغيير أحكامنا وتبديلها». وفي السنوات الأخيرة، ساعد عدد مُتزايد من الأبحاث التجريبية في تحديد طبيعة هذه التأثيرات. يستعرِض هذا الفصل بعضًا من تلك الأبحاث المُتعلقة بثلاث قدرات معرفية: الانتباه والذاكرة والتفكير المنطقي.

الكشاف العقلي

إن الانتباه هو المُصطلح الذي يستخدِمه علماء النفس لوصف قدرتنا على التركيز على فكرةٍ أو نشاط مُعين. وهو يُشبه الكشَّاف الذي يمكن تسليطه على أنشطةٍ عقلية مختلفة. ورغم تزاحُم عقولنا بمئات الأفكار، يُمكننا تدريب كشَّافنا العقلي على التركيز على فكرةٍ واحدة ثم الانتقال للفكرة التالية بعد الانتهاء منها. وعندما نُركز كليًّا في نشاطٍ مثل حلِّ لغز الكلمات المتقاطعة أو معادلة رياضية صعبة، تتلاشى جميع الأفكار الأخرى. لكن قد تقطع الانفعالات سلسلة أفكارنا وتُعيد توجيه انتباهنا إلى مكانٍ آخر. فقد يتسبَّب صوت انفجار في إثارة خوفٍ مفاجئ، مما يجعلنا ننسى ما كنا نفعله من قبل ونركز على مصدر الخطر.

تتفاوت درجات تركيز الكشَّاف. ففي أقصى درجة تركيز، يكون ضوء شديد السطوع مُسلطًا على مساحة صغيرة جدًّا. أما عندما نخفض درجة التركيز، فإنه يضيء مساحةً أكبر لكن بدرجة سطوع أقل. وينطبق الأمر تمامًا على الانتباه. فحينما نكون في حالة استرخاء ولا يُسيطر علينا انفعال بعينِه، يصبح كشافنا العقلي غير مُسلط نسبيًّا على بؤرة واحدة، وبذلك يتدفق مزيد من الأفكار إلى وعينا. لكن عندما يسيطر علينا انفعال بعينِه، تتقلص مساحة تركيز كشافنا العقلي فجأة ليركِّز على فكرة واحدة فقط مُستبعدًا ما دونها من الأفكار. وغالبًا ما تكون هذه الفكرة تمثيلًا للعامل الخارجي الذي تسبَّب في إثارة هذا الانفعال. على سبيل المثال، عندما نشعر بالخوف، يركز كشَّافنا العقلي على الشيء الذي أخافنا. وكذلك الغضب يجعلنا مُنشغِلين بالأمر الذي ضايقنا. والحب يجعل التفكير في شيءٍ آخر سوى المحبوب أمرًا صعبًا. غالبًا ما يُعزى تشتُّت انتباهنا إلى الانفعالات، ولذلك قد يبدو مُستغربًا أن نقول بأن الانفعالات تساعد في تركيز انتباهنا. مع ذلك ليس في الأمر أي تناقُض؛ فالانفعالات تُشتت انتباهنا عن فكرة لتجعلنا نوجِّهه إلى فكرة أخرى.

يتأثر الانتباه بالحالة المزاجية أيضًا. ولعلك تتذكر أن الحالات المزاجية تختلف عن الانفعالات. إذ تستمر عادة فترة أطول بكثير من الانفعالات الأساسية، وتظل تعمل في الخلفية على زيادة أو تقليل حساسيتنا تجاه المُثيرات الانفعالية. لكن على غرار الانفعالات، تُجبر الحالة المزاجية الكشَّاف العقلي على تقليص مساحة تركيزه، لكن ربما ليس بقدْر ما تفعله الانفعالات (قد تكون السعادة استثناءً لهذه القاعدة حيث تزيد رقعة انتباهنا، إذ تجعل ضوء الكشاف أكثر انتشارًا). عندما تستحوذ على شخصٍ ما حالة مزاجية قلقة فإنه يميل إلى الانشغال بأفكارٍ تتعلَّق بسلامته الشخصية، لكنه على عكس الشخص الذي يستحوذ عليه انفعال الخوف، يكون قادرًا على التفكير في بعض الأمور الأخرى أيضًا.

كما هو الحال مع الانفعالات، تجعلنا الحالات المزاجية نُركز أفكارنا على الأشياء التي أثارتها فينا. على سبيل المثال، عندما نكون في مزاجٍ عصبي، قد نركز تفكيرنا على شخصٍ ضايقنا مؤخرًا. لكن في بعض الأحيان، قد تطغى علينا حالة مزاجية دون أن تجعلنا نُركز انتباهنا على شيءٍ بعينه. فقد يُساورنا شعور بالقلق دون أن نُدرك سببه. ومع ذلك، يظلُّ هذا القلق «العام» يؤثر على انتباهنا. لكن بدلًا من دفعنا إلى التركيز على فكرة مُعينة، فإنه يُشتت أفكارنا ويدفعنا للانتباه إلى ما يدور حولنا. فإذا كنَّا نسير في زقاقٍ مُظلم في ساعةٍ متأخرة من الليل، قد يدفعنا مزاجنا القلق إلى تفحُّص الظلال بحثًا عن دليلٍ على أي حركة. في هذه الحالة، يكون القلق مُفيدًا بلا شك. فالشخص الذي يمرُّ بحالة قلق يكون يقظًا للتهديدات، ومن ثَم يستطيع الاستجابة سريعًا لأي حدثٍ غير مُتوقَّع. ليس بالضرورة أن تقتصر التهديدات على التهديد الجسدي فقط. فكل شيءٍ قد يمنعك من تحقيق هدفك يمكن اعتباره تهديدًا.

لكن إذا كان هدفك هو إلقاء كلمة مؤثرة في حفل زفاف أقرب أصدقائك، فإن أكبر تهديد قد يواجهك هو ميلك إلى التلعثم عندما تشعر بالتوتر. في هذه الحالة، سيدفعك مزاجك القَلِق إلى الانتباه لأدنى علامة على التردُّد في حديثك. وإذا لاحظت تردُّدك، سيزداد قلقك بالطبع، وقد تجد نفسك تتلعثم أثناء الحديث. في مثل هذه الحالة، يأتي القلق بنتيجةٍ عكسية.

بحث علماء النفس تأثير القلق على الانتباه من خلال تجربةٍ تُعرَف باسم «اختبار ستروب الانفعالي». لم يكن لاختبار ستروب الأصلي أي علاقة بالانفعالات. كان هذا الاختبار يعرض كلمات مكتوبة بألوانٍ مختلفة، ثم يطلُب من المشاركين تحديد اسم اللون. ثم يقيس بدقةٍ الوقت المُستغرَق بين لحظة ظهور الكلمة على الشاشة ولحظة تعليق الشخص بالإجابة الصحيحة. كانت الخدعة تكمُن في أن بعض الكلمات هي أسماء ألوان، وفي بعض الأحيان يختلف لون الحبر المُستخدَم في كتابة الكلمات عن اللون الذي تشير إليه الكلمة نفسها. عندئذٍ، يحدث نوع من الارتباك وتُصبح الاستجابة أبطأ. أما عندما يتطابق لون الحبر مع اللون الذي تُشير إليه الكلمة — على سبيل المثال عند كتابة كلمة «أحمر» بحبرٍ لونه أحمر— تُصبح الاستجابة أسرع مقارنةً بما لو كانت مكتوبة بلونٍ مختلف.

تستخدِم النسخة الانفعالية من اختبار ستروب كلمات ذات دلالاتٍ انفعالية قوية بدلًا من أسماء الألوان؛ لكن على غرار اختبار ستروب الأصلي، تُكتَب الكلمات بألوانٍ مختلفة ويُطلَب من الحضور ذِكْر اسم لون الحبر. عند عرض كلمة ذات دلالة انفعالية قوية، يستغرق الأشخاص عادةً وقتًا أطول لذِكر لون الحبر مقارنةً بالكلمات ذات الدلالات الانفعالية المحايدة. بالطبع، تتفاوت الدلالة الانفعالية للكلمات المختلفة من شخصٍ لآخر. فالكلمات المُرتبطة بالاغتصاب، على سبيل المثال، تكون دلالتها الانفعالية لدى الناجيات من هذه التجربة أقوى من غيرهن. وهذا يظهر بوضوح أيضًا في اختبار ستروب الانفعالي. فقد وجدت إحدى الدراسات أن الناجيات من الاغتصاب، مقارنة بغيرهن، يكنَّ أبطأ في تحديد لون الحبر عند قراءة كلمات مرتبطة بالاغتصاب. يبدو أن القلق الناتج عن رؤية كلمةٍ لها علاقة بتجربة صادمة يركز الانتباه على معنى الكلمة، مما يجعل الانتباه إلى التفاصيل الجانبية مثل لون الحبر المُستخدَم في كتابة الكلمة أصعب.

الانفعالات والذاكرة

إلى جانب تأثير الانفعالات والحالات المزاجية على الانتباه، فإن لها تأثيرًا مُهمًّا على الذاكرة أيضًا. عندما يُخزَّن حدثٌ ما في الذاكرة، فإنه لا يُسجَّل بأدق تفاصيله، بل يُحفَظ تحت بعض الكلمات المفتاحية. وعندما نسترجِع حدثًا من الذاكرة، نستخرج بعضًا من هذه الكلمات المفتاحية ونملأ بقية التفاصيل بالتخمين من وحي الخبرة. وبالتالي لا يكون ما استرجعناه دقيقًا أبدًا. إن هذه العملية تُشبه إعادة تشكيل أصيصٍ قديم من بعض القطع المكسورة، أكثر مما تُشبه إعادة عرض فيلم قديم. بعض الذكريات تبدو لنا حيَّةً وشديدة الوضوح حينما نتذكَّرها لدرجة أننا قد نشعر كأننا نعيش الحدث مرةً أخرى بحذافيره، لكن هذا مجرد وهم ناتج عن قدرة المُخيِّلة العالية على إعادة بناء الحدث في أذهاننا. وعندما نُقارن تلك الذكريات بذكريات الآخرين الذين شهدوا الحدث نفسه، قد نجد تفاوتًا ملحوظًا في الروايات رغم أن كلَّ روايةٍ منها تبدو على الدرجة نفسها من الوضوح والواقعية بالنسبة لصاحبها.

تتأثر سهولة ودقة تَذكُّرنا للأحداث بعاملَين هما الحالة الانفعالية التي كنَّا فيها عند وقوع الحدث والحالة المزاجية التي كنا فيها عند استرجاع الحدث. اعتقد فرويد أن الذكريات المُرتبطة بأحداث مشحونة بانفعالات سلبية قد «تُكبَت» وبالتالي يصعب تذكُّرها، لكن ما يحدُث هو عكس ذلك تمامًا. فالذكريات الصادمة لا تنزوي في ركنٍ مُظلم من العقل كما افترض فرويد. بل تفرض نفسها بإلحاحٍ على وعينا وتُثير قلقنا كلما حاولنا نسيانها، وقد تُزعجنا حتى في أحلامنا. وفي الحالات الشديدة، تُعرَف هذه الحالة باسم «اضطراب كرب ما بعد الصدمة» وهي مُتلازِمة تتميز باسترجاعٍ حي للأحداث يُعيد فيها الشخص معايشة الحدث بجميع تفاصيله المؤلِمة.

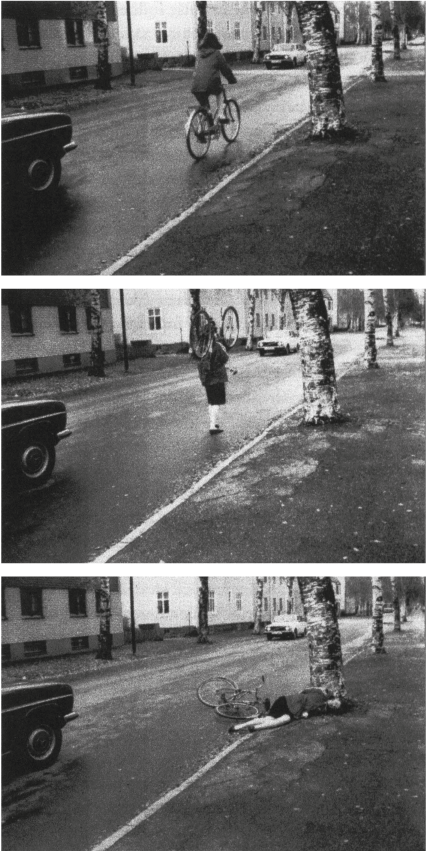

عرضت إحدى النسخ صورة لسيدة كانت تقود دراجة. وفي نسخة أخرى، كانت السيدة تحمِل الدراجة على كتفِها. أما في النسخة الثالثة، فكانت السيدة مُستلقيةً على جانب الطريق وإلى جوارها الدرَّاجة كما لو أن سيارةً صدمتها. وعندما طُلب من المشاركين استرجاع ما شاهدوه، تذكَّرت المجموعة التي عُرضت عليها صورة السيدة وهي مُستلقية على الأرض، لونَ معطفها أفضل من المجموعتَين الأخريين، لكنها كانت أسوأ مجموعة في تذكُّر التفاصيل الجانبية مثل لون السيارة التي كانت تقف بعيدًا. هذا يُشير إلى أن المعالم الأساسية للأحداث المشحونة بالانفعالات تُسترجَع بصورة أفضل من معالم الأحداث المحايدة انفعاليًّا؛ لكن التفاصيل الجانبية لها تتلاشى من الذاكرة بوتيرة أسرع.

تتأثر سهولة ودقة استرجاع الذكريات أيضًا بالحالة المزاجية التي نكون فيها أثناء تذكُّرنا لحدثٍ ما. فقد أثبتت عشرات التجارب التي أجراها عالم النفس جوردون باور أن الإنسان حينما يكون في حالةٍ مزاجية سعيدة، يميل إلى تذكُّر الأحداث السارَّة بسهولةٍ ودقة أكبر مقارنة بالأحداث غير السارة. والعكس صحيح حينما نكون في حالةٍ مزاجية حزينة. تُعرَف هذه الظاهرة باسم «استدعاء الذكريات المتوافِقة مع الحالة المزاجية». في إحدى التجارب، طلب باور من المشاركين استرجاع أي أحداثٍ من طفولتهم مع وصف كل حدثٍ منها. وفي اليوم التالي، عندما كان هؤلاء المشاركون في حالة مزاجية محايدة، طلب منهم تصنيف كل حدثٍ إلى واحدة من ثلاث فئات: سارة، وغير سارة، ومحايدة. وفي اليوم التالي، حُفِّز في كل شخصٍ حالةٌ مزاجية سعيدة أو حزينة عن طريق الإيحاء التنويمي، ثم طُلِب منهم استرجاع أكبر عددٍ مُمكن من الأحداث التي يمكنهم تذكرها. وجد باور أن الأشخاص الذين كانوا في حالةٍ مزاجية جيدة تذكَّروا الكثير من الأحداث التي كانوا قد صنَّفوها على أنها سارَّة، لكنهم تذكروا عددًا أقل من الأحداث التي صنَّفوها على أنها غير سارَّة. في المقابل، تذكَّر مَن كانوا في حالة مزاجية سيئة المزيد من الأحداث غير السارَّة.

أحد التفسيرات المُحتملة لظاهرة استدعاء الذكريات المتوافقة مع الحالة المزاجية هي أن الأحداث عندما تُخزَّن في الذاكرة فإنها تُوسَم بوسمٍ انفعالي يُشير إلى الانفعال — إن وُجِد — الذي أثير عند وقوع الحدث. وعند استدعاء الأحداث من الذاكرة، تبرز الأحداث التي تحمِل وسمًا متطابقًا مع الحالة الانفعالية الراهنة. وقد ذهب كيث أوتلي وجنيفر جينكينز إلى أن ذلك قد يساعدنا على التعامُل مع المواقف الآنية بسهولة أكبر عن طريق استحضار أحداثٍ مشابهة لما أثار الحالة المزاجية الحالية.

الحُكم على الآخرين وتقييم الحجج

إلى جانب تأثير الانفعالات والحالات المزاجية على الانتباه والذاكرة، فإن لها تأثيرًا قويًّا أيضًا على اتخاذ القرارات وإصدار الأحكام. فعلى سبيل المثال، غالبًا ما تتأثر الآراء التي نُكوِّنها عن الآخرين بالحالة المزاجية التي نكون فيها عند مقابلتهم. إذ عادة ما يكون حكم الأشخاص الذين في حالة مزاجية جيدة على شخصٍ ما أكثر إيجابية مقارنةً بحكم أولئك الذين كانوا في حالةٍ مزاجية سيئة عند مقابلته. ففي إحدى التجارب، حُفِّزت لدى المشاركين بوسيلةٍ صناعية حالة مزاجية جيدة وأخرى سيئة عبر إخبارهم بأن أداءهم كان جيدًا جدًّا أو سيئًا جدًّا في أحد الاختبارات الوهمية. بعد ذلك طُلِب منهم إجراء مقابلة مع شخصٍ ما مُتقدم لوظيفة وطَرْح مجموعة من الأسئلة المُعدة مسبقًا عليه، مثل: «ما أهم سِمات شخصيتك؟». لكن ما لم يكن المشاركون بالتجربة على عِلم به هو أن الأشخاص الذين كانوا يطرحون عليهم الأسئلة على اتفاقٍ مُسبق مع القائمين على التجربة؛ وأن إجاباتهم كانت واحدة على أسئلة جميع المشاركين. كانت الإجابات غامضةً عن قصد حيث كشفت عن سمات إيجابية («أنا ودود للغاية») وأخرى سلبية («أنا عنيد وغير صبور إلى حدٍّ ما») في شخصية المُرشَّح للوظيفة. وبعد ذلك، طُلِب من المُحاورين تقييم المرشَّح على الصعيدَين الشخصي والمِهني. وكما كان متوقعًا، مال المحاورون الذين حُفزت لديهم حالة مزاجية جيدة إلى إعطاء تقييماتٍ أكثر إيجابية مقارنةً بأولئك الذين حُفِّزت لديهم حالة مزاجية سيئة رغم تطابُق الإجابات التي تلقَّوها. كذلك كانت نسبة قبول المرشح للوظيفة أعلى لدى أولئك الذين كانوا في حالةٍ مزاجية جيدة.

ليست الحالتان المزاجيَّتان السعيدة أو الحزينة هما ما يؤثران فحسب في أحكامنا على الآخرين. قد يؤثر القلق أيضًا على نظرتنا للآخرين. بل إن تأثيره على أحكامنا على الآخرين مُدهش للغاية. فالحالة المزاجية القلقة قد لا تجعلنا نرى الغرباء بنظرةٍ سلبية، بل قد تُشعِرنا بالقُرب منهم. وكان هذا الاستنتاج، على الأقل، ما خلصت إليه واحدة من أشهر التجارب في سبعينيات القرن العشرين. في تلك التجربة، أوقفت سيدة شابة رجالًا كانوا يعبرون جسرًا معلقًا عاليًا ومُخيفًا بعض الشيء وسألتهم إذا كانوا يودُّون المشاركة في استبيان. ثم أعطتهم بطاقةً عليها رقم هاتفها وقالت إنه سيُسعدها أن تتحدَّث معهم عن الاستبيان بمزيدٍ من التفصيل إن أرادوا ذلك. وفي وقتٍ لاحق من اليوم نفسه، كررت الأمر نفسه على جسر أقلَّ ارتفاعًا بكثير وأكثر أمانًا. وخلال الأيام التالية، كان عدد المكالمات التي استقبلتها السيدة الشابة من الرجال الذين قابلوها على الجسر المُخيف أكبر بكثيرٍ ممَّن التقَوا بها على الجسر الآمن. يبدو أن التوتر جعلهم أكثر ودًّا، وربما أكثر ميلًا إلى التودُّد إليها.

قد يفسر تأثيرُ القلق على توطيد العلاقات جانبًا من الظاهرة الغريبة المُتمثلة في تعلُّق الرهائن بآسريهم. ربما يعود جزء من هذا التعلُّق إلى أن الرهائن وآسريهم يعيشون متقارِبين خلال فترة علاقتهم القصيرة، لكن ثمة احتمالًا أن يكون القلق الذي يسيطر باستمرار على ذهن الرهينة يُعزز من مشاعر المودة تجاه الآسِر. ورغم أن هذا الربط بين القلق والمودة يبدو غير منطقي، فإنه قد يحمل تفسيرًا تطوُّريًّا. ربما نشأ هذا الارتباط ليساعد أسلافنا على التعاون في مواجهة الأخطار حيث كانت سلامتهم تكمُن في اتحادهم.

مثلما تؤثر الحالات المزاجية في طريقة حُكمنا على الآخرين، تؤثر أيضًا في مدى قابليتنا للاقتناع بالحجج الضعيفة. لكن ذلك لا يقتصر فحسب على الحالة المزاجية التي نكون فيها ونحن نستمِع إلى الحجج، بل أيضًا على مقدار الوقت المتاح لدينا لنفكر فيها. عندما يكون الشخص في مزاجٍ مُحايد أو لدَيه وقت كافٍ للتفكير، يصعب أن يقتنع بالحجج الضعيفة. لكن حينما يكون في حالةٍ مزاجية جيدة ولدَيه وقت محدود للتفكير، يكون أكثر ميلًا لقبول الحجج الباطلة (ورفض الحجج السليمة). يبدو أن المرء حينما يكون في حالةٍ مزاجية جيدة وكذلك في عجلةٍ من أمره، فإن اجتماع هذَين الأمرَين يُجبره على سلوك طرق مختصرة، مما يُقلل من اعتماد حكمه على التحليل المنطقي ويزيد من اعتماده على القرائن السياقية مثل سُمعة المتحدِّث.

من أجل اختبار هذه الفكرة، أجرت ديان ماكي وليلى وورث اختبارًا لطلابٍ أمريكيين للوقوف على ما إذا كانوا يؤيدون تحجيم حق الأفراد في حيازة الأسلحة. حُفِّزت حالة مزاجية إيجابية في نصف الطلاب عن طريق عرضٍ مقتطف مُدته خمس دقائق من برنامج كوميدي. بينما شاهد بقية الطلاب مقتطفًا محايدًا انفعاليًّا من برنامج عن النبيذ. بعدها، قُدِّم إلى كلا المجموعتَين حجةٌ تؤيد وجهة نظر عن تحجيم حيازة الأسلحة مخالفة لوجهة نظرِهم الشخصية. فقرأ المؤيدون لتحجيم حيازة الأسلحة حجةً معارضةً له، بينما قرأ المُعارضون له حجةً تؤيده. قُدِّم إلى نصف الطلاب حُجَج ضعيفة، بينما قدِّم إلى النصف الآخر حجج منطقية مُقنعة. وكذلك أُخبر بعض الطلاب بأن الشخص الذي قدم الحجة هو خبير، بينما أُخبر الآخرون بأن وجهة النظر التي بين أيديهم هي لطالبٍ في السنة الأولى. علاوة على ذلك، مُنِح بعض الطلاب وقتًا قصيرًا لقراءة الحجَّة، بينما أُتيح للآخرين ما يكفيهم من الوقت. بعد قراءة الحجة، أعيد اختبار الطلاب لمعرفة ما إذا كانت آراؤهم حول تحجيم حيازة الأفراد للأسلحة قد تغيرت أم لا.

يشير بحث ماكي ووورث إلى وجود طريقتَين لتكوين الأحكام بشأن القضايا المُعقدة. إحداهما بطيئة لكنها بالِغة الدقة. والأخرى سريعة وأقل دقة. تعتمد الطريقة البطيئة الدقيقة اعتمادًا أساسيًا على المنطق، أما الأخرى السريعة الأقل دقةً فتعتمد بشدة على الانفعالات. ومن ثَم، يمكن اعتبار المنطق والانفعالات نظامَين متكاملَين في الدماغ البشري لاتخاذ القرارات. عندما يكون من المُهم التوصُّل إلى الإجابة الصائبة ويتوفر لدينا الوقت والمعلومات الكافيين، يُمكننا استخدام الأسلوب البطيء المنهجي لتحليل الأمور منطقيًّا. أما عندما يتوفر لدَينا وقت ومعلومات محدودان، أو لم يكن ضروريًّا التوصل إلى الإجابة الصائبة، فيمكننا الانتقال إلى أسلوب سريع عملي يعتمد على اتباع ما تُمليه علينا مشاعرنا.

لكننا نلجأ في بعض الأحيان إلى استخدام نظام التفكير غير المناسب للموقف. فعلى سبيل المثال، قد نُسيء تقدير الوقت والمعلومات المتاحَين لدينا أو نُبالِغ في تقدير أهمية التوصُّل إلى القرار الصحيح، ثم نجد أنفسنا نُفكر بعقلانية في أمرٍ كان من الأفضل فيه استفتاء مشاعرنا. يروي عالم الأعصاب أنطونيو داماسيو قصةً عن مريضٍ له مُصاب بتلَفٍ في الدماغ كان يفرط في الاعتماد على نظام التفكير العقلاني بطريقةٍ خارجة عن سيطرته. فبعد أن فحصه داماسيو، سأله عن الموعد الذي يُناسبه للزيارة القادمة. عندما اقترح داماسيو موعدَين محتملَين يفصل بينهما بضعة أيام فحسب، أخرج المريض مُفكِّرته وبدأ يسرد مزايا وعيوب حضور كل موعدٍ منهما. وظل يوازن، لنصف ساعة تقريبًا، بين الظروف الجوية المُحتملة لكِلا اليومَين، والحاجة إلى إلغاء ارتباطات أخرى، وعشرات العوامل الأخرى ذات الصِّلة. استمع داماسيو إلى كل ذلك بصبرٍ شديد قبل أن يقترح في النهاية على المريض بهدوء أن يحضر في الموعد الثاني. ابتسم المريض ووافق على الفور، وأغلق مفكرته كما لو أن شيئًا غريبًا لم يحدث.

كما توضح هذه القصة، عندما لا توجَد مخاطر كبيرة عند اتخاذ القرار، فمن الأفضل توفير الوقت عن طريق الاعتماد على النظام الانفعالي السريع والأقل دقَّة بدلًا من النظام العقلاني الأبطأ. في المقابل، ثمة أوقات يكون فيها الوصول إلى الحُكم الصحيح أمرًا بالِغ الأهمية إلى درجة أنه من الأفضل تنحية عامل الوقت جانبًا. على سبيل المثال، إذا أردْنا أن نُقرر ما إذا كان متهمًا بالقتل مذنبًا أو بريئًا، فإن التوصُّل إلى الإجابة الصحيحة هو أمر بالِغ الأهمية إلى درجة أننا مُستعدون إلى التضحية بالوقت من أجل الدقة. في مثل هذه الحالات، قد يصبح تأثير الانفعالات على اتخاذ القرار ضارًّا على نحوٍ مؤكد، لذا نسعى إلى إيجاد طرُق لتنحية تأثيرها.

ومن السائد افتراض أن إحدى الطرُق لتحقيق ذلك هي إضفاء الطابع المؤسَّسي على عملية اتخاذ القرار وتحويلها من فعلٍ فردي إلى فعلٍ جماعي. ويُرجَى من ذلك أن تؤدي النقاشات الجماعية إلى إلغاء التحيُّزات الانفعالية للأفراد، مما يسمح للعقل الخالص بالظهور باعتباره أساسًا مطلقًا للحكم. إذ يُفترَض أن عقلَين سيتوصلان إلى حكمٍ أفضل من عقل واحد؛ لأنهما يفترض أن يكونا أقل تأثرًا بالانفعالات. وفي المجال العلمي، الغرض من عملية مراجعة الأقران هو تنحية انفعالات التنافُس بين المتجادِلين بحيث يمكنهم التوصل إلى اتفاق باستخدام وسائل عقلانية بحتة. وفي النظام القانوني لمعظم الدول اليوم، لا تُتَّخذ القرارات المتعلقة بالقضايا المُهمة من قِبَل قاضٍ واحد، بل من قبل هيئة مُحلفين مكونة من اثني عشر شخصًا. وبهذا يؤمل أيضًا أن يكون تفكير اثني عشر شخصًا أفضل من تفكير شخصٍ واحد؛ لأن الانفعالات المُتناقِضة سيُبطل بعضها بعضًا، مما يفسح المجال للعقل الخالص لأن يكون الحَكم الأخير.

للأسف، هناك أسباب تدعو إلى التشكيك في هذه النظرة المتفائلة لصنع القرارات بطريقةٍ مؤسسية. فالوجود ضمن مجموعة قد يُضخم الانفعالات بدلًا من أن يُخفف حدَّتها. ففي أواخر القرن التاسع عشر، وصف عالِم النفس الفرنسي جوستاف لوبون بكلمات شديدة اللهجة كيف ينجرف الأفراد وراء عواطف الجماهير إلى درجة أنهم قد يصِلون إلى حالة من الهوس العنيف التي لا يمكن أن يبلغوها مُنفردين. في الآونة الأخيرة، افترض علماء النفس أن جزءًا من سبب وصول الزعماء الديماجوجيين، مثل هتلر وموسوليني، إلى السلطة واحتفاظهم بها هو استغلال سذاجة «العقل الجمعي» حيث يعلو ضجيجُ الانفعالات الجماعية على صوت العقل الفردي.

لكن تُظهِر أبحاث أخرى صورةً أكثر إيجابية لصنع القرار الجماعي. فقد جمع جيمس سورويكي أدلةً تُظهر أنه يمكن للمجموعات في ظروفٍ مُعينة اتخاذ قرارات أفضل مما قد يُقرره أي عضوٍ منها منفردًا. لكن هذه الحالة لا تتحقَّق إلا عندما تتنوع الآراء ويكوِّن الأفراد أحكامهم مُنفردين قبل تجميعها. بعبارة أخرى، قد يؤدي التواصُل المُفرط إلى تقليل الذكاء الجماعي. ويمكن اعتبار العدوى الانفعالية ضربًا من التواصُل غير اللفظي الذي يزيد من تفاقم المشكلة.

سواء كان الميل إلى تضخيم الانفعالات في المجموعات الاجتماعية إيجابيًّا أم سلبيًّا، وربما كلاهما، فإنه يستدعي تفسيرًا. هل نحن مبرمجون على أن نكون تابعين ونُفتَتن في قرارة أنفسنا بالسلطة مثلما تساءل علماء مدرسة فرانكفورت النفسيين بنبرةٍ متشائمة في أعقاب الحرب العالمية الثانية؟ أم أن هناك سببًا بيولوجيًّا أعمق وراء قوة تأثير العدوى الانفعالية؟

الأساس العصبي للمواجدة

إن اكتشاف الخلايا العصبية المرآتية يقدم دليلًا مثيرًا للاهتمام عن الآليات العصبية المشاركة في العدوى الانفعالية. تنشط الخلايا العصبية المرآتية بالطريقة نفسِها حينما يُصدِر الحيوان حركةً مُعينة أو حينما يشاهد حركة مُماثلة يقوم بها حيوان آخر. وفي ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، قام علماء الفسيولوجيا العصبية في جامعة بارما بزرع أقطابٍ كهربائية في أدمغة قرود المكاك لدراسة الخلايا العصبية المُتخصِّصة في التحكُّم في حركات اليد والفم. وخلال كل تجربة، سمح الباحثون للقرد بالْتقاط قطعة من الطعام وقاسوا استجابته لحركاتٍ معينة. فاكتشفوا أن بعض الخلايا العصبية استجابت عندما شاهد القردُ شخصًا يلتقِط قطعة من الطعام، وأيضًا عندما الْتقط القرد الطعام بنفسِه.

إن إجراء هذا النوع من التجارب على البشر يُعَد غير أخلاقي، لذا فإن الأدلة على وجود خلايا عصبية مرآتية في البشر هي أدلَّة غير مباشرة. وهي مُستمدَّة بصورة رئيسية من دراساتٍ أُجرِيت بالتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي. فعلى سبيل المثال، أظهرت إحدى الدراسات أن المناطق التي تنشط في الدماغ عندما يشمُّ الشخص روائح كريهة هي نفسها التي تنشط عندما يرى تعبيرات اشمئزاز على وجوه آخرين وهم يشمُّون الروائح نفسها. وبذلك قد تُعَد الخلايا العصبية المرآتية آلية استجابة انعكاسية؛ أي إنك ترى تعبير الاشمئزاز على وجه شخصٍ آخر، فيُثير لديك تلقائيًّا مشاعر الاشمئزاز (انظر المربع ٦). وهذا ما أقصده بالعدوى الانفعالية.

إن القدرة على التأثر بالعدوى الانفعالية قد تكون أساسًا ضروريًّا للمواجدة، لكنها ليست الأساس الوحيد. فالمواجدة تعني الشعور بانفعالات شخصٍ آخر كما لو كانت انفعالاتك. على سبيل المثال، إذا انفجر صديق مُقرَّب في البكاء بسبب مِحنة شخصية، قد تغمرنا أيضًا مشاعر الحزن ونذرف الدموع. هذا يُشبه العدوى الانفعالية ويشترك معها في بعض الدوائر العصبية، لكن المواجدة ليست مجرد استجابة تلقائية انعكاسية؛ إذ تتضمَّن أيضًا معالجات معرفية عُليا قد تتحكَّم في درجة إحساسنا بمشاعر الآخرين.

على سبيل المثال، طُلِب من المشاركين في إحدى الدراسات الدخول في لعبة مع لاعب آخر (لا يعرف المشاركون أنه مُتفق مع القائمين على التجربة) حيث يمكن لهذا اللاعب الآخر اتباع استراتيجيةٍ عادلة أو غير عادلة في اللعب. ثم شاهد المشاركون اللاعب الآخر وهو يبدو وكأنه يتعرَّض لصدماتٍ كهربائية مؤلِمة. أظهر المشاركون الذين لعب شركاؤهم بطريقةٍ عادلة استجابات دماغية طبيعية مشابهة لما وُجِدت في تجارب أخرى تناولت استجابة الأشخاص تجاه علامات الألم لدى الآخرين. ومع ذلك، انخفضت هذه الاستجابات الدماغية في المشاركين الذكور عندما شاهدوا علامات الألَم على الذين كانوا قد لعبوا بطريقةٍ غير عادلة. إضافة إلى ذلك، أظهرت أدمغة الذكور، دون الإناث، نشاطًا متزايدًا في المناطق المرتبطة بالرغبة في الانتقام.

المربع ٦: الاستجابات اللاشعورية لتعبيرات الوجه الانفعالية

في عام ١٩٩٨، اكتشف عالم الأعصاب الأيرلندي راي دولان مع زميليه جون موريس وآرن أوهمان، أن الدماغ يُعالج تعبيرات الوجه الانفعالية على المستويَين الواعي وغير الواعي. في إحدى التجارب، عرض الباحثون على المشاركين شريحتَين تعرضان وجوهًا غاضبة. أثناء عرض إحدى الشريحتَين، جرى تشغيل ضوضاء بيضاء مُزعجة، مما ضمن ارتباط ذاكرة هذا الوجه بدلالةٍ وجدانية سلبية. أما الوجه الغاضب الآخر، فقد عُرِض دون أن يصحبه أي صوت.

في الجزء التالي من التجربة، ظهرت إحدى الشرائح بسرعة شديدة، تبِعتها على الفور شريحة تعرِض وجهًا خاليًا من التعبير. تُعرَف هذه التقنية باسم «الحجب الرجعي»؛ إذ إن إدراك الشريحة الثانية حجب إدراك الشريحة الأولى. وعندما سُئل المشاركون في الدراسة عما شاهدوه، أفادوا أنهم رأوا الشريحة الثانية فقط دون الأولى.

رغم أن المشاركين لم يُفيدوا أنهم رأوا الشريحة الأولى، لا بد أنهم أدركوا الصورة الأولى على مستوًى ما دون عتبة الشعور، حيث أظهر نشاطهم الدماغي اختلافًا بناءً على ما إذا كانت الشريحة الأولى هي تلك المرتبطة بالضوضاء المُزعجة أم لا. بأسلوبٍ آخر، فإن إدراك الشريحة الأولى حدث على مستوى لا شعوري. وكانت اللوزة الدماغية اليُمنى هي المنطقة الدماغية الرئيسية المرتبطة بالإدراك غير الواعي للوجه المشحون بانفعال سلبي. مرة أخرى، ثبت أن اللوزة الدماغية تلعب دورًا محوريًّا في معالجة الانفعالات بطريقةٍ لا واعية. فكلما شعرت بإحساس غريزي تجاه شخصٍ لم تُقابله قط من قبل — أي عندما «تشعر بنفور من ملامحه» — فمن المرجَّح أن السبب هو أن اللوزة الدماغية تُخبرك بأن ملامح هذا الغريب تُشبه شخصًا كان قد أساء إليك في الماضي، حتى وإن لم يكن لديك أي تذكُّر واعٍ لذلك الخصم القديم.

تشير هذه النتائج وأخرى مُشابهة إلى أن المواجدة تشمل الأفكار وكذلك المشاعر. قد نبكي تعاطفًا مع صديقٍ مقرَّب انفجر باكيًا حزنًا على وفاة والدته، لكن رؤيتنا لغريبٍ وهو يبكي قد لا تُثير فينا أي مشاعر. إذا رأينا شخصًا نكرهه بشدَّة وهو يبكي، قد نشعر حتى بنوع من الشماتة، أي الفرح بمعاناته. وهذا يُشير إلى إمكانية تدريب نفسك على أن تكون أكثر تعاطفًا من خلال تعلُّم إعادة توجيه أفكارك. فعلى سبيل المثال، عندما ترى شخصًا مشردًا يتسوَّل في الشارع، قد تميل إلى الحُكم عليه بأنه مُدمِن للكحوليات. وهذا عُذر مريح لتجاهل معاناته. لكن ماذا لو حاولتَ أن تضع نفسك مكانه؟ ماذا لو فكرتَ في أن هذا الشخص هو إنسان مثله مثلك؛ يشعر بالوحدة وربما يمرُّ ببعض المصاعب في حياته، لكنه لا يزال يحمل آمالًا وأحلامًا؟ قد لا نكون جميعًا مِثاليين، لكن بإمكاننا جميعًا أن نتعلَّم كيف نكون أكثر تعاطفًا وتسامحًا.

تُوجَد تفاوتات فردية كبيرة في القدرة على المواجدة. فمن ناحية، يبدو أن السيكوباتيين (أو السوسيوباتيين، وهم المُصابون باضطراب الشخصية المعادية للمجتمع) يفتقرون تمامًا إلى القدرة على المواجدة، وهذا بدوره يقطع شوطًا كبيرًا في تفسير ميولهم إلى العنف والخداع والمكر. وعلى الجانب الآخر، هناك من يُعانون من الإفراط في المواجدة؛ وأولئك يكونون مُفرطي الحساسية تجاه انفعالات الآخرين. قد يشعر الأشخاص الذين يُعانون من المواجدة المُفرطة بأنهم مُلزَمون بإصلاح مشكلات الآخرين والتخفيف من معاناتهم. وذلك قد يؤدي إلى الشعور بضغط شديد، مما يترتب عليه الشعور بالاكتئاب أو الاستنزاف الشديد.

إن بذل القدر المناسب من المواجدة هو جزء أساسي من حياتنا الأخلاقية. إذ تؤدي المواجدة إلى التسامح، وهو أمر ضروري لبناء عالَم أكثر سلامًا وترابطًا. اعتبر فلاسفة عصر التنوير أن الشعور بالأُخوة والتعاطف هو اللبنة الأساسية التي تُبنى عليها المجتمعات العالمية الصحية. وتزداد أهمية هذا المفهوم اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى.

في لحظة الكتابة، في نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، يزداد تفشِّي عدم التسامح والتحيز. فقد عادت لتتفشى من جديد القومية والعنصرية اللتان بدتا أنهما تراجعتا خلال العقود التالية للحرب العالمية الثانية. ويتحدَّث السياسيون عن بناء جدرانٍ عازلة لإيقاف تدفُّق المُهاجرين، ويصرفون أنظارهم عن معاناة اللاجئين وطالبي اللجوء. بات العالم في حاجةٍ ماسة إلى قدْر أكبر من المواجدة. فالمواجدة تجعلنا نُدرك القواسم المشتركة بيننا والروابط التي تجمعنا بسائر البشرية في جميع أنحاء العالم. كما أنها تساعدنا على تجاوز الفروقات الظاهرية المُتمثلة في الدين أو العرق أو الأيديولوجية، حتى نرى الطبيعة الإنسانية المشتركة التي تجمعنا.